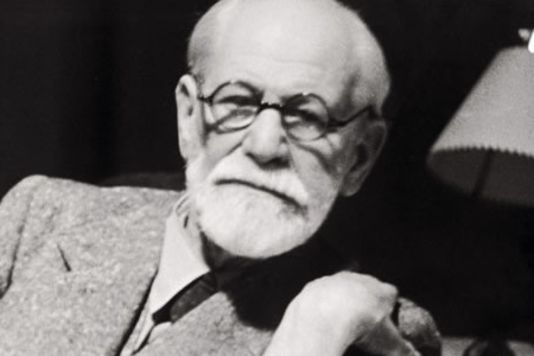

J’ai pu trouver chez Gibert mercredi dernier les Lettres de jeunesse de Sigmund Freud, publiées chez Gallimard en 1990 (Traduction: Cornélius Heim). Les lettres du créateur de la psychanalyse ont été en grande partie conservées, pas celles d’Eduard Silberstein.

L’éloignement des deux amis ne se termina pas par une brouille. Pourtant, leurs relations s’espacèrent. Leurs études et leurs vies devinrent très différentes. Silberstein retourna dans la ville de Braila, en Roumanie, où il avait grandi. Il dut s’occuper du commerce de grains de son père.

Personne n’a joué un rôle plus important dans la jeunesse de Freud. Malgré le ton de la lettre à Martha Bernays, sa future femme, celui-ci a pensé toute sa vie à Silberstein avec amitié et sympathie malgré leur éloignement.

Eduard Silberstein épousa d’abord une jeune fille de Jassy, Pauline Theiler (1871-1971), qui souffrait de neurasthénie et qu’il envoya à Vienne se faire soigner par Freud. Le jour du rendez-vous (le 14 mai 1891), elle pria la domestique qui l’accompagnait de l’attendre en bas, mais au lieu de se rendre dans le cabinet de Freud, elle se jeta du troisième étage de l’immeuble. Elle mourut sur le coup et ne vit jamais Freud.

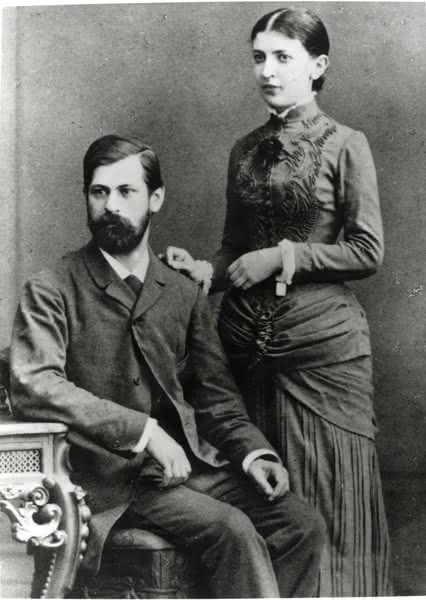

Lettre du 7 février 1884 de Sigmund Freud à sa fiancée Martha Bernays (1861-1951). Il l’ épousera le 14 septembre 1886 à Hambourg (Correspondance 1873- 1939, nouvelle édition, Gallimard, 1979. Traduction: Anne Berman).

Passage concernant Edmund Silberstein:

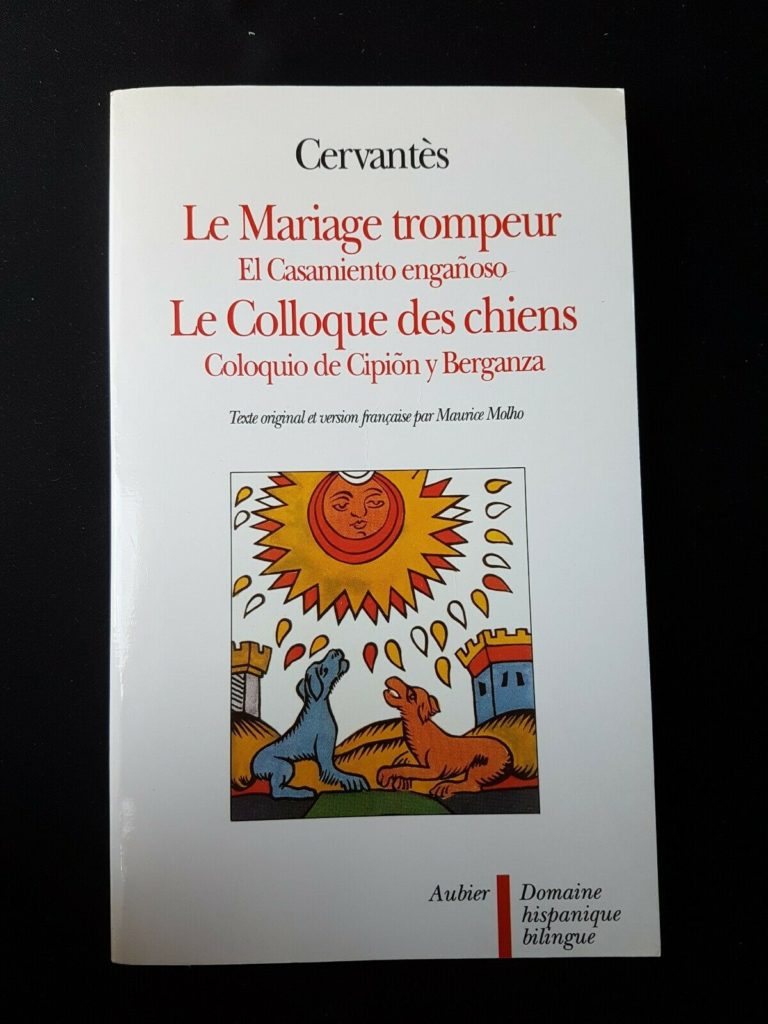

« …Silberstein est revenu aujourd’hui, il m’est toujours aussi attaché. Nous nous sommes liés d’amitié à un moment où l’on ne considère pas l’amitié comme un sport ou un avantage mais où l’on a besoin d’un ami pour vivre avec lui. À dire vrai, après les heures passées sur les bancs de l’école, nous ne nous quittions pas. Ensemble, nous avons appris l’espagnol, nous avions notre mythologie à nous et nos noms secrets empruntés à un dialogue du grand Cervantès. Dans notre livre espagnol de lecture, nous avions découvert un jour un dialogue humoristico-philosophique entre deux chiens tranquillement couchés devant la porte d’un hôpital et nous nous attribuâmes leurs noms dans nos écrits et dans notre conversation, Silberstein s’appelait Berganza et moi Cipion. Combien de fois n’ai-je pas écrit ces mots: Querido Berganza! et signé: Tu fidel Cipio, perro en el Hospital de Sevilla. Nous formions ensemble une étrange société savante, l’Academia Castellana (A. C.), et avions écrit en collaboration une grande quantité d’œuvres facétieuses qui doivent se trouver dans mes vieux papiers; le soir nous partagions des repas frugaux et nous ne nous ennuyions jamais quand nous étions ensemble. Sa pensée ne s’élevait pas volontiers vers les sommets, il restait dans le domaine de l’humain, légèrement philistin . Plus tard quand il tomba malade je fus son médecin et alors il nous invita un jour , ses anciens collègues, à une soirée d’adieu à Hernals, soirée au cours de laquelle il tint à tirer lui-même la bière du tonneau pour cacher son émotion. Puis, alors que nous étions tous réunis au café et que Rosanes débitait des plaisanteries détestables dans le seul but, lui aussi, de cacher sa sentimentalité latente, je fus le premier à briser la glace en prononçant, en notre nom à tous, un discours d’adieu dans lequel je disais qu’il emportait ma jeunesse avec lui – et je ne savais pas combien cela était vrai. Dans les premiers temps, j’ai continué à lui écrire; il était fort maltraité par un père à moitié fou, ce dont il se plaignait; je tentai d’éveiller ses instincts romantiques afin qu’il déguerpît, à la recherche d’une situation plus digne de lui, à Bucarest. Dans sa jeunesse, n’avait-il pas été tout farci de poésie «peau-rouge», du Bas de Cuir de Fenimore Cooper et d’histoires de marins? L’année dernière encore, il avait un bateau sur le Danube, se faisait appeler «capitaine» et invitait tous ses amis à des promenades au cours desquelles ils remplissaient l’office de rameurs. Mais alors, tu es venue, et avec toi toutes les choses nouvelles, un nouvel ami, de nouvelles luttes, des buts nouveaux. Le fossé qui s’était creusé entre nous réapparut lorsque, de Wandseck, je lui déconseillai d’épouser une jeune fille sotte et et riche à laquelle on l’avait présenté en vue d’un mariage. Tout contact fut alors rompu. Il s’est habitué aux sacs d’écus, mais son père le tient très serré et il est décidé à se marier pour devenir indépendant et s’établir commerçant. Pour moi, tu sais ce que je suis devenu. Et maintenant nous venons de nous revoir, et il doit certainement comme moi penser à ce que la vie a fait de chacun de nous, comment elle nous a attelés et nous a fait trotter dans des directions différentes.

Tout jeune encore, il s’était épris d’Anna, son premier amour. Puis il courtisa Fanny (1) et, entre temps, il tomba amoureux de toutes les jeunes filles qu’il rencontrait; actuellement il n’en aime plus aucune. Moi, je n’avais jamais été amoureux et, maintenant, je le suis, d’une seule. Telle est l’histoire de mon ami Silberstein qui est devenu banquier parce que le droit ne lui plaisait pas. Il veut réunir aujourd’hui à Hernals tous ses anciens camarades de beuverie, mais je suis de service, et mes pensées sont aussi ailleurs que dans le passé. (…)”

(1) Fanny Philipp, cousine de Sigmund Freud.

Freud se qualifie toujours de «chien de l’hôpital de Séville», alors que chez Cervantès il s’agit de l’hôpital de Valladolid. Le fragment qu’il connaissait racontait le séjour de Berganza à Séville.

La notice biographique d’Eduard Silberstein, rédigée par sa petite-fille, Rosita Braunstein Vieyra, que l’on trouve dans l’appendice du même ouvrage (pages 254-257) est aussi très intéressante pour compléter le portrait de ce personnage méconnu.

Quelques extraits:

«Je me souviens de mon grand-père, Eduard Silberstein, comme d’un homme aimable et tranquille (…). Il avait un sens aigu de l’humour.

Il avait vu le jour dans la ville roumaine de Jassy, en 1857, dans une famille de quatre enfants. Ses parents étaient des Juifs orthodoxes. Son père Osias était un banquier prospère qui envoya ses fils dans une école religieuse juive. Mon grand-père et son frère Adolf (Dolfi) se rebellèrent très tôt contre cette éducation assez stricte, qui suivait les préceptes du Talmud. Tous deux aspiraient à une éducation plus libérale.

Quand vint le temps des études universitaires, Eduard opta pour Vienne et Leipzig ou Heidelberg (je ne sais pas exactement). Il étudia le droit et la philosophie, et obtint un diplôme dans les deux disciplines. Son frère Dolfi se rendit en Allemagne où il étudia la médecine (…). [Il] exerça la médecine à Berlin jusqu’à l’arrivée au pouvoir de Hitler.

Mon grand-père semble avoir été heureux à l’époque de ses études. (…)

Il parlait couramment le roumain, l’allemand, le français (…), le grec (…), l’espagnol. Il éprouva cependant de grandes difficultés à apprendre l’anglais (…).

Il tomba passionnément amoureux d’une jeune fille de Jassy, Paule (ou Pauline) Theiler. Son mariage fut malheureusement de courte durée. La jeune femme, qui souffrait d’une maladie mentale, fut traitée sans succès par un ami de mon grand-père, Sigmund Freud, et se précipita d’une fenêtre de la maison de ce dernier. Cette tragédie me fut confirmée par Anna Freud (…). Ma compréhensive et intelligente grand-mère Anna Sachs, (native de Kaunas, en Lituanie) devint sa seconde femme.

Il s’établit à Braila, qui était alors un port actif sur le Danube. Le jeune couple perdit en bas âge son premier enfant, puis naquit ma mère, sa fille unique, en 1895. Elle fut nommée Théodora (…). Eduard Silberstein était un chaud partisan de l’éducation moderne. Pour les femmes, il souhaitait «moins de broderie, plus de chimie, de mathématiques et de science» (…) [Il] adorait sa fille.

Mon grand-père prenait une part active aux affaires de la communauté juive, dont il devint un membre éminent, sans se mêler cependant des questions religieuses . Il était président de l’HIAS (Hebrew Immigrant Assistance Society), de l’Alliance Israélite Internationale, de B’nai B’rith; il faisait aussi partie des francs-maçons (la Loge de Braila portait son nom et celui du DrPeixotto). (…)

Eduard Silberstein croyait que l’avenir de ces émigrants était en Amérique. Il eut toujours des doutes sur la possibilité de fonder un État juif en Palestine. Il prévoyait des difficultés avec les Arabes, en dépit des idéaux sionistes de Herzl.

La Première Guerre mondiale fut une période difficile pour lui. (…)

Il s’impliqua dans la lutte pour les droits civiques des Juifs en Roumanie, et fut de ceux qui obtinrent pour eux la citoyenneté roumaine et le droit de vote, choses qui n’existaient pas jusqu’alors. (…)

C’était un intellectuel peu fait pour le monde des affaires. Le suicide d’un de se frères, après la perte de la fortune familiale, l’obligea à s’occuper du commerce des grains. (…)

Il était socialiste, c’est à dire qu’il était partisan des droits des travailleurs et des gens modestes. Le jour de son enterrement, les boutiques de Braila restèrent fermées. (…)

Il aimait la langue yiddish. Il correspondait avec Shalom Aleichem et je crois qu’il le rencontra à Corfou(…).

Il avait une admiration toute particulière pour saint François d’Assise. (…) Mon grand-père Silberstein était un homme modeste, instruit, aristocratique, peu doué pour la vie pratique que j’aimais beaucoup. (…) Je me rappelle son affection pour moi, les charmantes chansons qu’il composait à mon intention en espagnol, et les histoires qu’il aimait me raconter.

Il mourut à Braila en 1925.» (New York, 8 mai 1988)

Lettre de Sigmund Freud au président de la Loge B’nai B’rith de Braila :

“…Une amitié qui remonte au début de la vie ne peut jamais s’oublier. (…) -Il était foncièrement bon , il y avait aussi en lui un humour léger qui l’a sans doute aidé à supporter le poids de la vie.” (Vienne, 22 avril 1928)