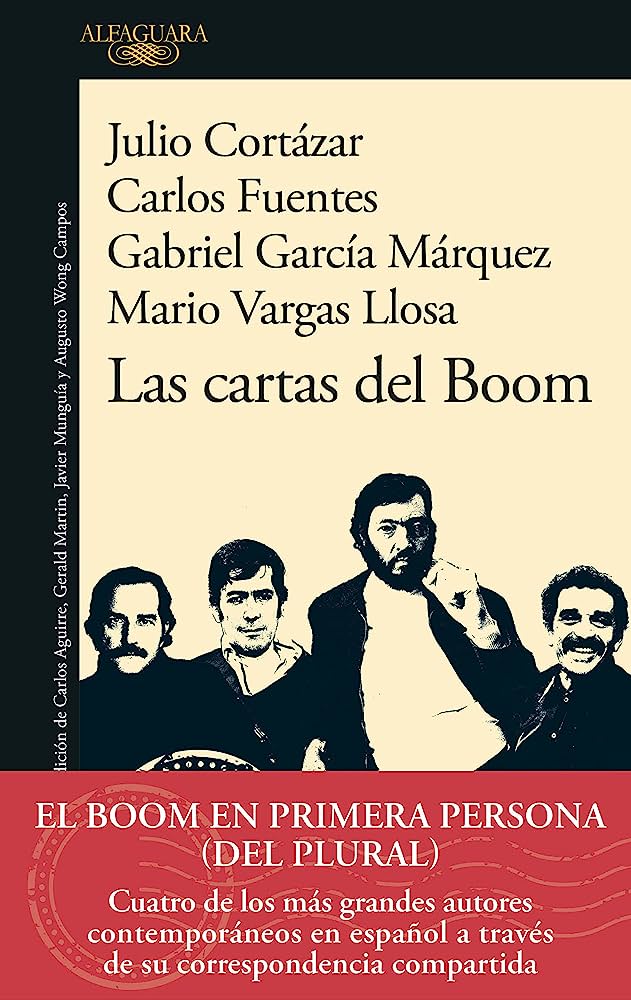

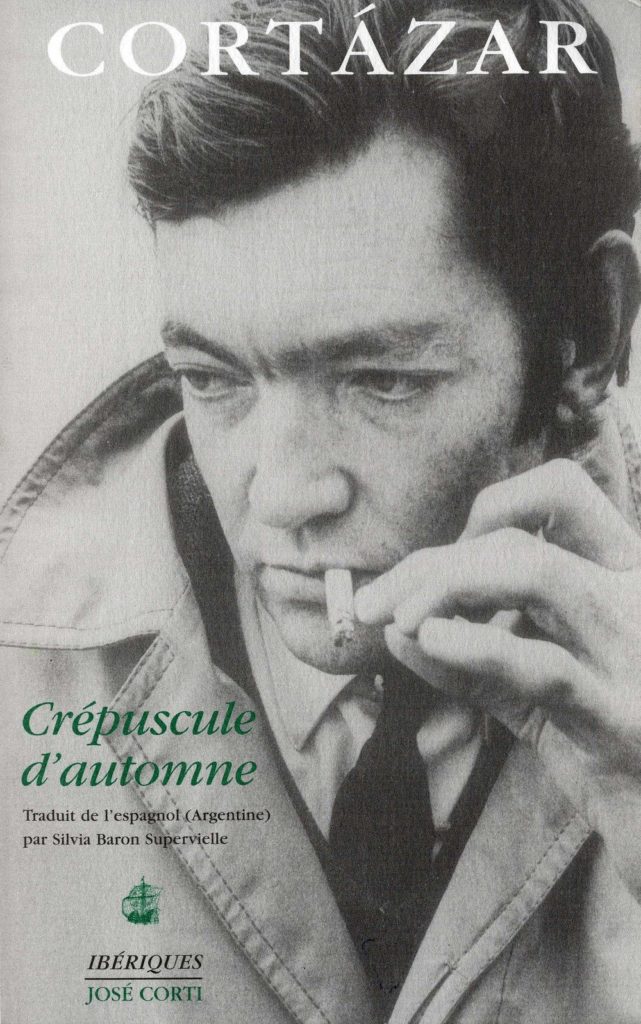

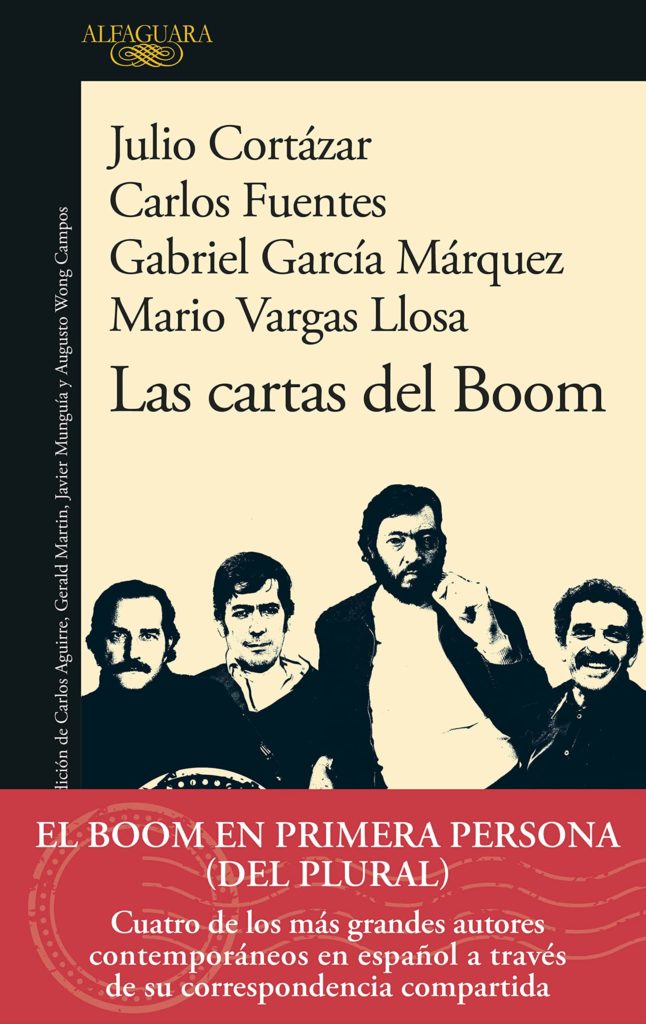

Las cartas del Boom (Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez Mario Vargas Llosa) 2023. Edición de Carlos Aguirre, Gerald Martin, Javier Munguía y Augusto Wong Campos. Alfaguara, juin 2023. 568 pages.

https://www.youtube.com/watch?v=fsPQ81CmFME

En août 1968, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa et d’autres intellectuels espagnols et latino-américains signent une lettre de protestation contre l’invasion de Tchécoslovaquie par les troupes du Pacte de Varsovie.

Le Monde, 26 août 1968

Une protestation d’intellectuels espagnols et latino-américains de Paris

Des Intellectuels espagnols et latino – américains résidant à Paris ont adressé à l’Union des écrivains de l’U.R.S.S. un message dont nous extrayons le passage suivant :

” Les soussignés, écrivains et intellectuels espagnols et latino-américains, dont la position démocratique et anti – impérialiste est bien connue, condamnent énergiquement l’agression militaire du gouvernement soviétique et ses alliés du pacte de Varsovie contre le peuple et le gouvernement socialistes de Tchécoslovaquie.

” Ils considèrent cette intervention comme contraire aux principes de la morale internationale, au droit d’autodétermination des peuples, dans la mesure où elle renforce la position américaine au Vietnam, éloigne les espoirs d’un socialisme authentiquement démocratique et sème la division dans le camp des forces progressistes. (…) “

Le texte est signé par : Carlos Barrai, José Maria Castellet, Alfonso Carlos Comin, Julio Cortazar, Francisco Fernandez Santos, Carlos Fuentes, Juan Garcia Hortellano, Gabriel Garcia Marquez, Jaime Gil de Biedma, Angel Gonzalez, Juan Goytisolo, Luis Goytisolo, Jesus Lopez Pacheco, Ana Maria Matute, Jorge Semprun, José Angel Valente, Mario Vargas Llosa.

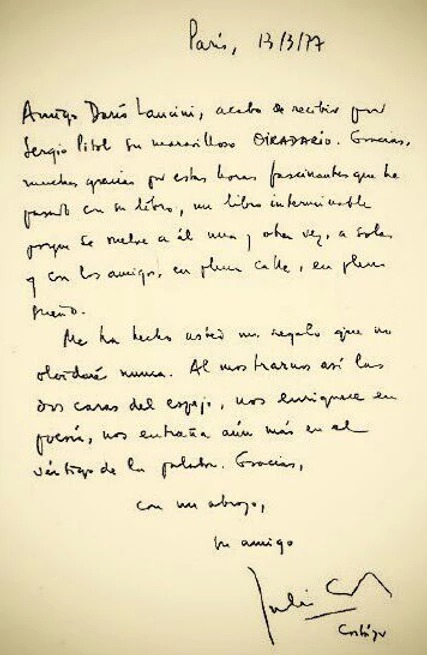

En décembre 1968, Carlos Fuentes, Julio Cortázar et Gabriel García Márquez voyagent ensemble à Prague à l’invitation de l’Union des écrivains tchécoslovaques. Trois livres de Cortázar (El perseguidor y otros relatos, Rayuela, Historias de cronopios y de famas ) ainsi que deux romans de Fuentes (La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz) ont déjà été traduits en tchèque. L’édition de Cien años de soledad de García Márquez est en préparation. La revue Listy, dirigée alors par Antonin Liehm (volume 2, n°6), publie le 13 février 1969 un entretien entre les trois écrivains et Petr Pujman : Literatura en América Latina Julio Cortázar Carlos Fuentes, et Gabriel García Márquez. (pages 479-484)

Carlos Fuentes El otro K. Prólogo de La vida está en otra parte (Barcelona, Seix Barral, 1979) y Vuelta (México, n°28, marzo de 1979)

« En diciembre de 1968, tres latinoamericanos friolentos descendimos de un tren en la terminal de Praga. Entre París y Múnich, Cortázar, García Márquez y yo habíamos hablado mucho de literatura policial y consumido cantidades heroicas de cerveza y salchicha. Al acercarnos a Praga, un silencio espectral nos invitó a compartirlo (…) Kundera nos dio cita en un baño de sauna a orillas del río para contarnos lo que había pasado en Praga. Parece que era uno de los pocos lugares sin orejas en los muros. »