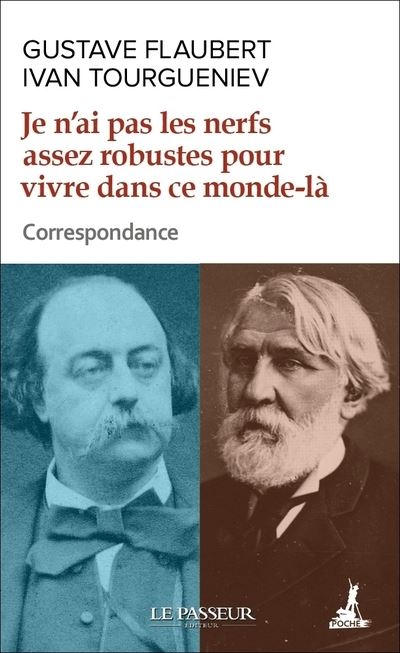

Gustave Flaubert et Ivan Tourgueniev se rencontrent le 23 février 1863 à Paris, au dîner Magny, où se réunissent auteurs et critiques. Flaubert a 42 ans, Tourgueniev 45. Une amitié se noue entre ces deux géants (1m 85 et 1m 91). Ils s’écriront pendant dix-sept ans. Tourgueniev traduit Trois contes en russe. Il envoie aussi à Flaubert Guerre et Paix de Tolstoï, qui vient d’être traduit en français. Tourgueniev essaie de l’aider à la fin de sa vie. Il intervient auprès de Gambetta pour lui faire obtenir un poste à la Bibliothèque Mazarine, mais en vain.

En juillet 1877, Tourgueniev rapporte à son ami de Russie une très belle robe de chambre.

Flaubert, de Croisset, le remercie le 27 juillet 1877:

« Splendide !

J’en reste béant. Merci ! mon bon cher vieux ! Ça, c’est un cadeau !

Je vous aurais répondu plus vite si le chemin de fer apportait les paquets jusques ici ! Il n’en est rien, ce qui a fait 24 heures de retard, ou peut-être 36. Le chef de gare m’a écrit hier soir seulement.

Ce royal vêtement me plonge dans des rêves d’absolutisme – et de luxure! Je voudrais être tout nu, dedans, – et y abriter des Circassiennes !

– Bien qu’il fasse actuellement un temps d’orage et que j’aie trop chaud, je porte la susdite couverture – en songeant à l’utilité dont elle me sera cet hiver. Franchement vous ne pouviez me faire un plus beau don !

Je prépare la géologie de B. & P. [Bouvard et Pécuchet]. Et lundi je me remets à écrire. Quand j’aurai fini ce chapitre-là je pousserai un beau ouf (…)

PS. Décidément, je succombe sous le poids de votre magnificence. Je vais retirer la robe de chambre.

Quel est son nom indigène ? et sa patrie ? Boukhara, n’est-ce pas ? »

Tourgueniev envoie plus tard à Croisset du saumon et du caviar.

Flaubert lui écrit le 28 décembre 1879:

« Hier soir, j’ai reçu la boîte. Le saumon est magnifique, mais le caviar me fait pousser des cris de volupté.

Quand en mangerons-nous ensemble ? Je voudrais que vous fussiez parti et revenu. Là-bas, au moins, écrivez-moi.

Ce soir, il a l’air de dégeler. Serait-ce vrai ?

Quant au roman de Tolstoï, faites-le remettre chez ma nièce. Commanville me l’apportera.

Tout à vous, mon cher vieux.

Votre VIEUX

vous embrasse

Dimanche soir.

Croisset, Mardi soir 6 janvier 1880

Merci ! Trois fois merci !

Ô S[ain]t Vincent de Paul des Comestibles ! Ma parole d’honneur ! Vous me traitez en bardache ! C’est trop de friandises.

Eh bien, sachez que, le caviar, je le mange à peu près sans pain, comme des confitures.

————————–

Quant au roman, ses trois volumes m’effraient – trois volumes, maintenant, en dehors de mon travail, c’est rude. N’importe, je vais m’y mettre. Comme à la fin de la semaine prochaine je compte avoir terminé mon chapitre (!!!) avant de commencer l’autre, ce sera une distraction.

Quand partez-vous, ou plutôt quand revenez-vous ? C’est bête de s’aimer comme nous faisons et de se voir si peu.

Je vous embrasse.

Votre vieux

Croisset, mercredi 21 janvier 1880.

Deux mots seulement, mon bon cher vieux.

1° Quand partez-vous ? ou plutôt non : quand revenez-vous ? – Êtes-vous moins inquiet sur les conséquences de votre voyage ?

2° Merci de m’avoir fait lire le roman de Tolstoï. C’est de premier ordre ! Quel peintre et quel psychologue ! Les deux premiers volumes sont sublimes. Mais le 3e dégringole affreusement. Il se repète ! et il philosophise ! – Enfin on voit le monsieur, l’auteur, et le Russe, tandis que jusque-là on n’avait vu que la Nature et l’Humanité. – Il me semble qu’il a parfois des choses à la Shakespeare ? – Je poussais des cris d’admiration pendant cette lecture – et elle est longue !

Parlez-moi de l’auteur. Est-ce son premier livre ? En tout cas il a des boules ! Oui ! C’est bien fort ! bien fort!

———————————–

J’ai fini ma Religion et je travaille au plan de mon dernier chapitre : l’éducation.

———————————–

Ma nièce est venue passer ici trois jours pleins. – Elle est repartie ce matin, – Et elle gémit sur l’abandon où la laisse notre grand ami, le grand Tourgueneff

que j’embrasse tendrement.

Son vieux

Flaubert meurt le 8 mai 1880 à 58 ans. Tourgueniev se trouve en Russie. A son retour, C’est lui que Maupassant charge de la publication posthume de Bouvard et Pécuchet. Il collecte aussi de l’argent pour faire ériger un monument à la mémoire de son ami. Il meurt le 3 septembre 1883 à Bougival, à 64 ans

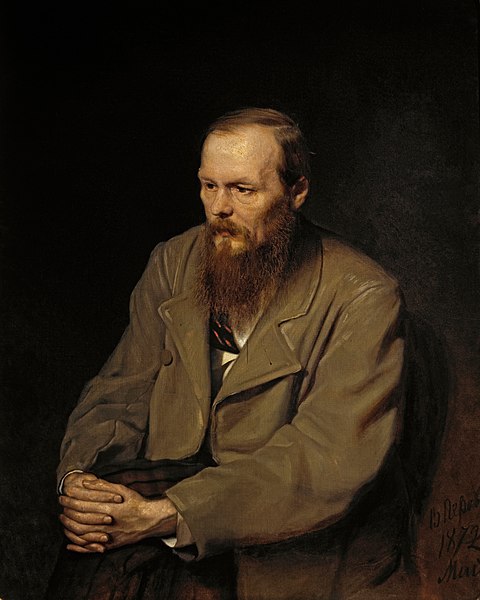

Alphonse Daudet peint ainsi l’union des deux écrivains.

« Il y avait un lien, une affinité de naïve bonté entre ces deux natures géniales. Flaubert, hâbleur, frondeur, Don Quichotte, avec sa voix de trompette aux gardes, la puissante ironie de son observation, ses allures de Normand de la conquête, est bien la moitié virile de ce mariage d’âmes. Mais qui donc, dans cet autre colosse aux sourcils d’étoupe, aux méplats immenses, aurait deviné la femme, cette femme à délicatesses aiguës que Tourgueniev a peinte dans ses livres, cette Russe nerveuse, alanguie, passionnée, endormie comme une Orientale, tragique comme une force en révolte ? »