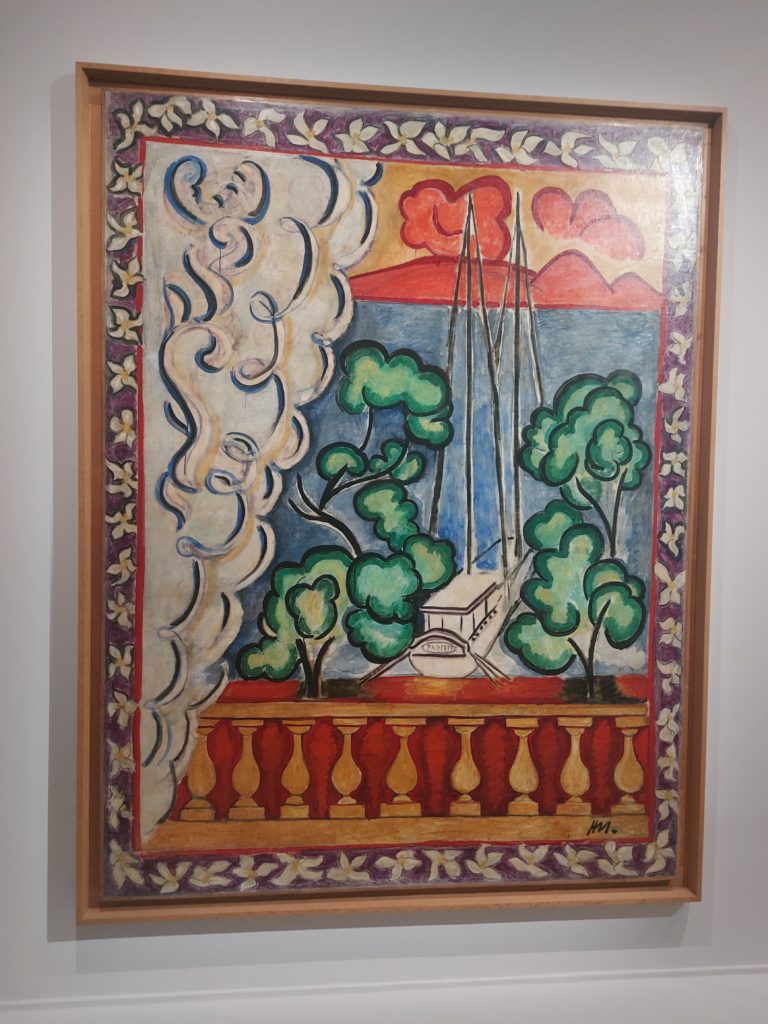

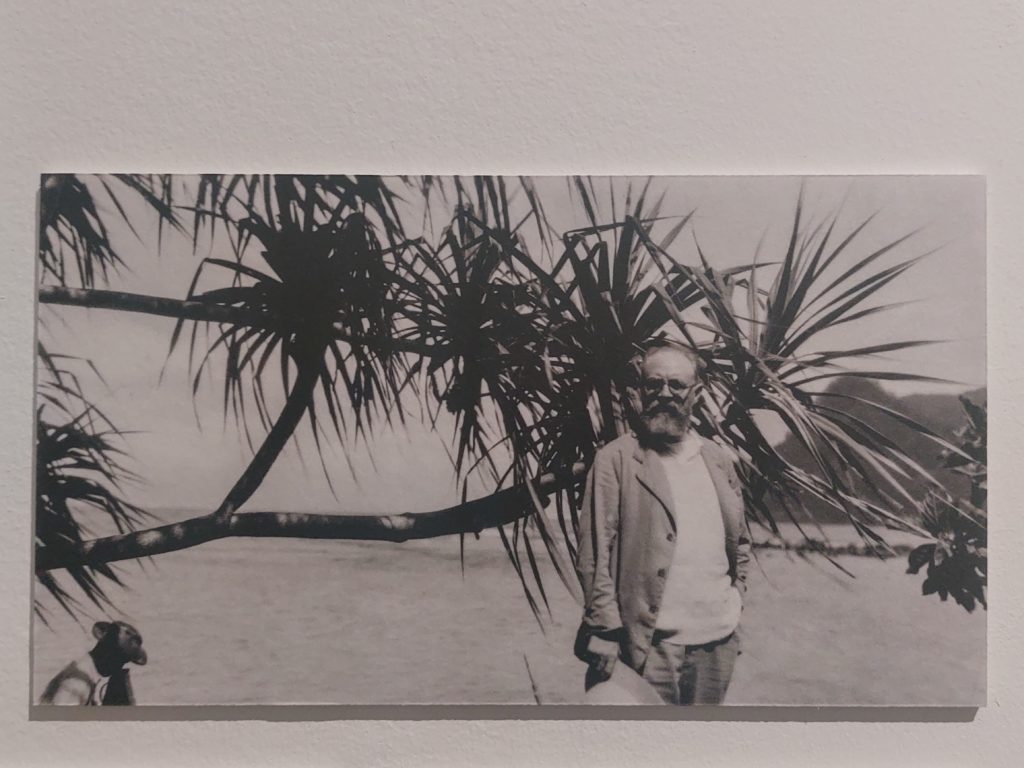

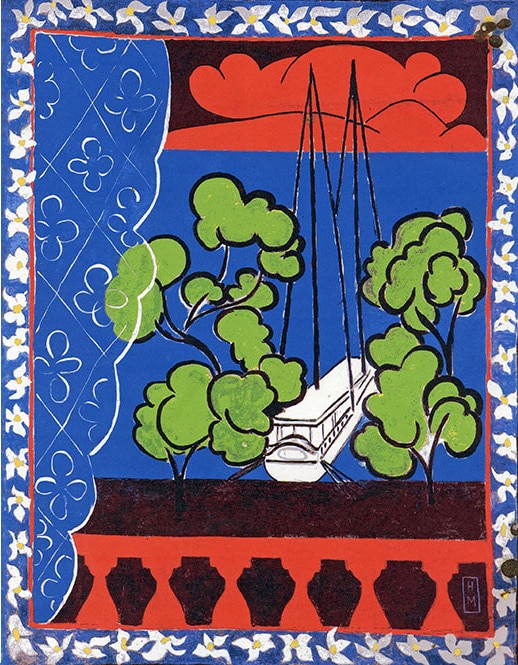

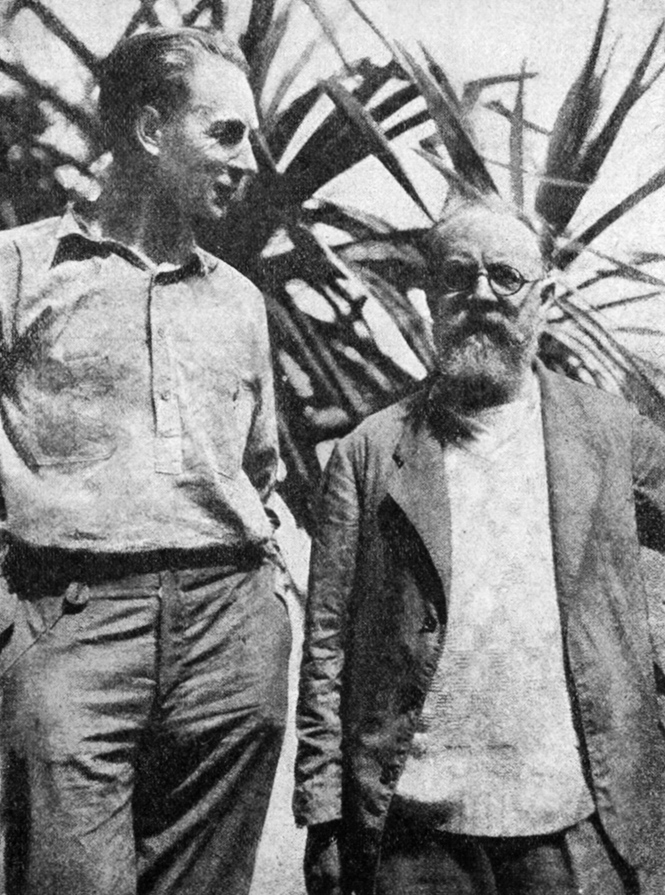

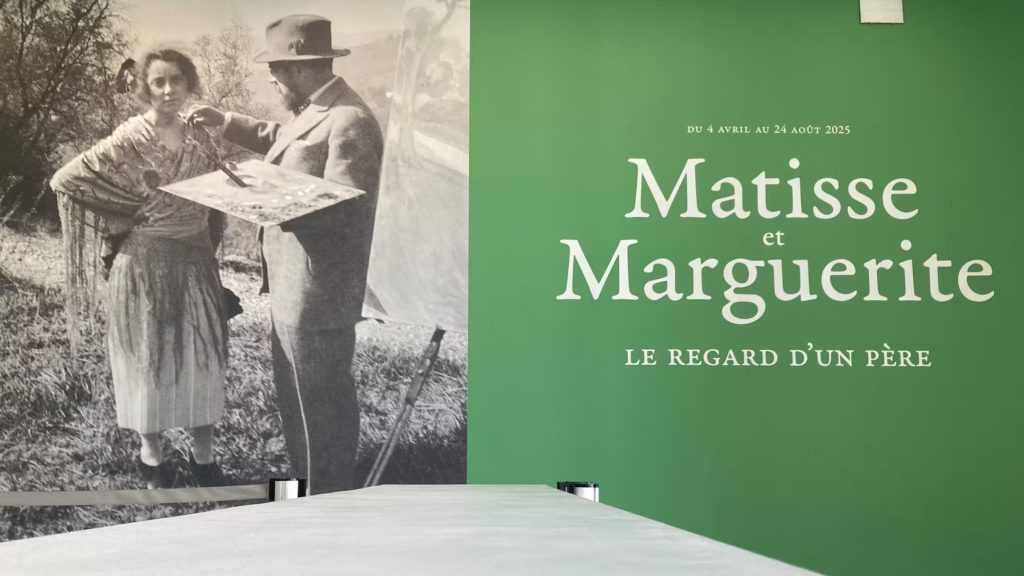

Matisse et Marguerite. Musée d’art moderne de Paris, 11, avenue du Président-Wilson, Paris XVI. 4 avril – 24 août 2025.

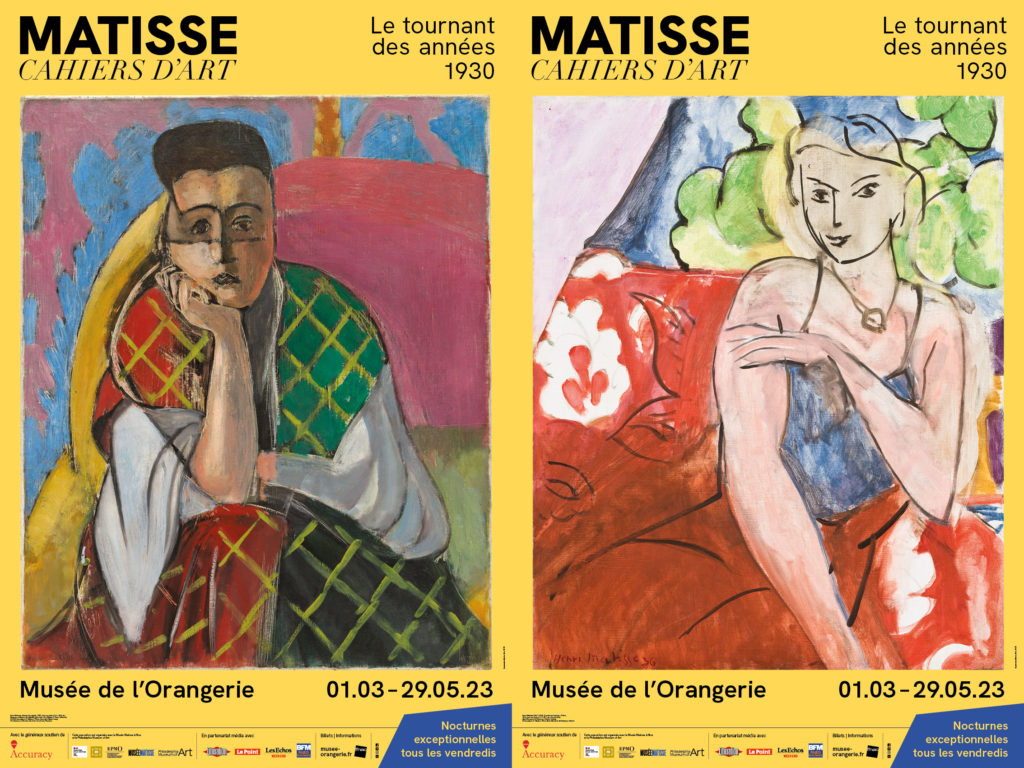

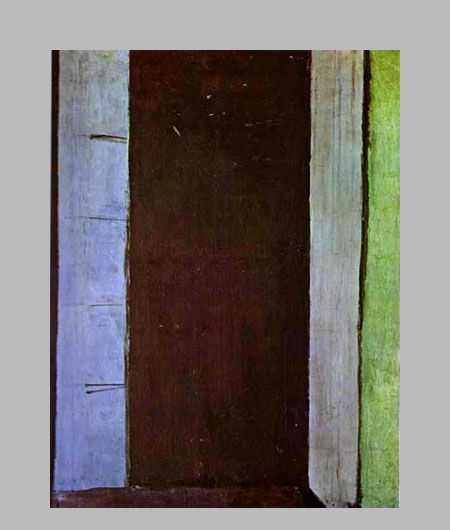

Cette exposition présente plus de 110 œuvres dont près d’une centaine de portraits que le peintre a faits de sa fille, Marguerite Duthuit-Matisse (1894-1982).

Marguerite Matisse est née le 31 août 1894 de la rencontre de Caroline Joblaud (dite Camille 1872-1954) et d’Henri Matisse (1869-1954), alors étudiant aux Beaux-Arts. Camille fut sa compagne de 1893 à 1897. Il reconnaît la paternité de cette enfant, mais se sépare de la mère.

Le peintre épouse le 8 janvier 1898 Amélie Parayre (1872-1958), fille du directeur d’un journal radical. Ils ont deux fils, Jean, en 1899, et Pierre, en 1900. Fin 1899, Amélie propose à Camille Joblaud d’accueillir Marguerite comme sa propre fille, ce que la mère accepte. Les trois enfants vivront en famille jusqu’à la fin de leur adolescence.

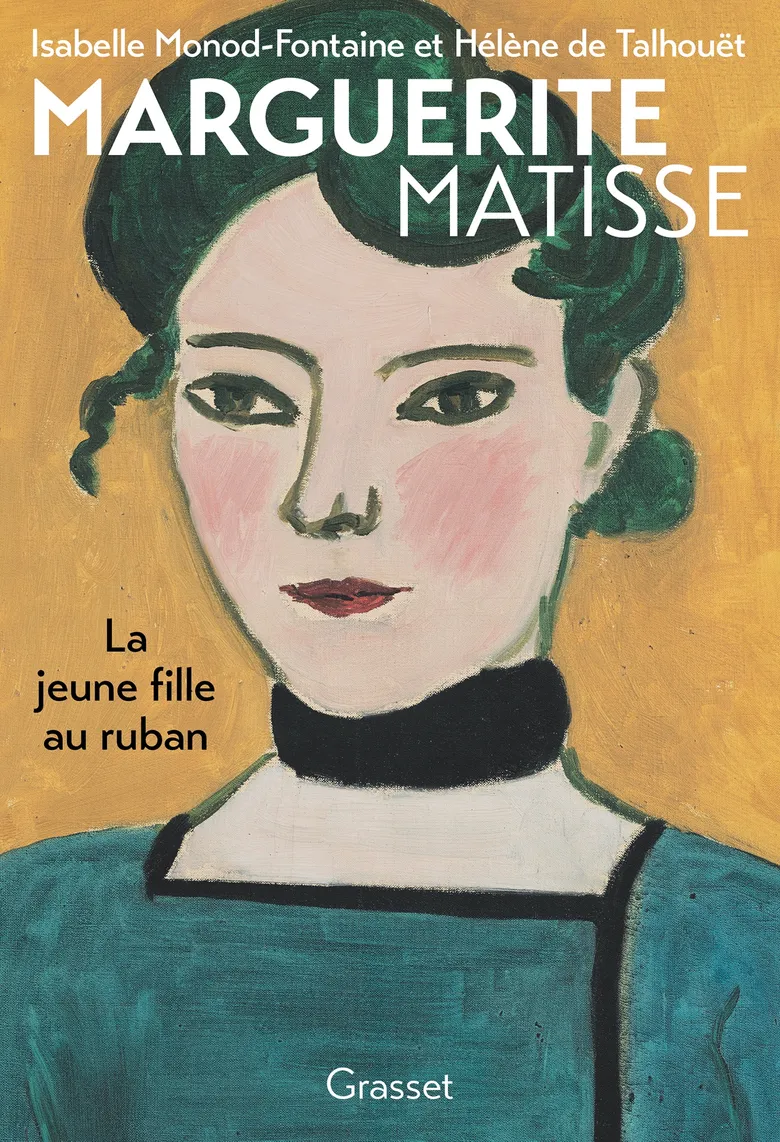

En 1901, Marguerite est atteinte d’une angine diphtérique et subit une trachéotomie qui lui laisse une cicatrice à la gorge, qu’elle va dissimuler sous un ruban noir. Elle sera toujours de santé fragile, mais cette épreuve forgera son caractère. A cette époque-là, elle est le modèle de prédilection de Matisse qui peint sa fille souffrante, malade, En 1919, grâce aux progrès de la chirurgie, elle est réopérée. Son larynx est progressivement restauré et sa cicatrice effacée. A partir de 1921, elle peut enfin avoir une vie moins douloureuse et enlever le ruban. Mais, dès lors, Matisse cesse de la peindre.

En 1923, elle épouse l’historien d’art et critique Georges Duthuit (1891-1973), dont elle a un fils, Claude, en 1931. À partir de 1921, elle prend en charge toutes les questions techniques, administratives et les relations publiques concernant l’oeuvre d’Henri Matisse. Elle organise les expositions dans les galeries et dans les musées, dont celle du MoMA, à New York, en 1931. Elle défend avec une grande efficacité les intérêts de son père. Elle travaille en direction de l’étranger : Japon, Royaume-Uni, Scandinavie, États-Unis. Elle a conscience que leurs efforts doivent être continus et internationaux.

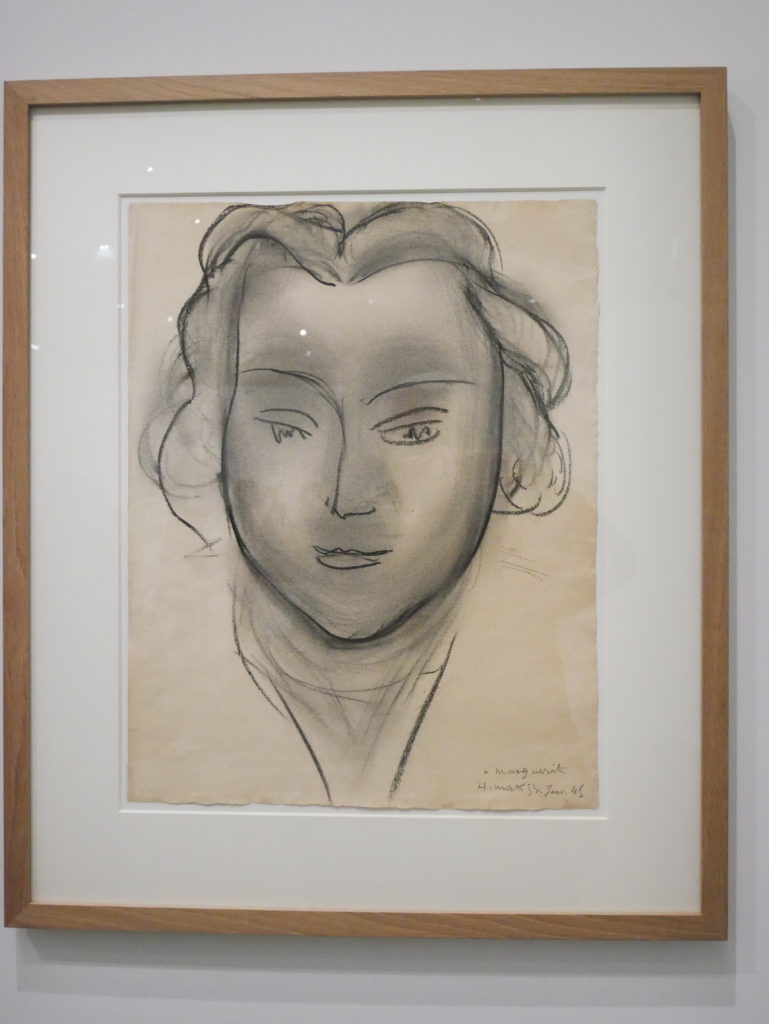

Pendant l’Occupation, Henri Matisse s’est séparé d’Amélie et vit désormais avec Lydia Délectorskaya (1910-1998). Il est opéré d’un cancer. Marguerite, en dépit du divorce et d’autres désaccords familiaux, vient le voir à Nice. Elle continue à travailler pour lui. Mais elle ne lui dit pas qu’en janvier 1944, elle s’est engagée dans la Résistance auprès des FTP (Francs-tireurs et partisans) du département de la Seine. Son nom de réseau est Monique. Le 13 avril 1944, trahie, elle est arrêtée par la Gestapo à Rennes. Elle subit des coups de nerf de bœuf et le supplice de la baignoire. Elle ne livre aucun secret, aucun nom. Elle est mise dans un train vers les camps le 3 août. Pendant ce temps, pour les mêmes raisons, Amélie, qui tape des rapports pour les FTP, destinés aux services de renseignement britanniques, est incarcérée pendant six mois à Fresnes. Marguerite est relâchée à Belfort, le 26 août 1944, dans le désordre de la défaite allemande. Elle parvient à gagner la Suisse. Le 15 janvier 1945, elle vient voir son père à Vence où il s’est retiré. Elle lui raconte ce qu’elle a enduré et pose pour lui comme autrefois.

On peut remarquer le caractère de Matisse, son égocentrisme d’artiste génial, son indifférence à ce qui n’a pas trait à son œuvre. En janvier 1940, il écrit ainsi à sa fille n’avoir qu’une règle, « le respect de [s]a carrière à laquelle [il] [a] réservé tout [s]on temps et toute [s]on énergie ». Les événements – la guerre – ne l’intéressent que du point de vue de la préservation de ses toiles, qu’il espère protégées par leur « valeur marchande ». En 1943, il conseille à sa fille de se tenir à l’écart, comme il le fait lui-même. Elle lui répond ainsi : « Je suis heureuse pour toi que tu aies pu gagner ce calme dont tu es très fier – mais je m’étonne que tu me conseilles d’y tendre. Pour moi ce serait l’effondrement général. Si nous avons des tempéraments assez voisins, la vie a fait de nous deux êtres différents au point que je ne te reconnais ni ne te comprends plus – tu me dis de ne pas m’alourdir par les erreurs du passé, mais ne sais-tu pas que chaque jour les conséquences de ces erreurs me prennent à la gorge et que les miennes ne sont pas celles qui me serrent le plus fort et rendent le présent lourd, lourd sans que l’avenir s’en trouve éclairé – car pour l’avenir la tête me tourne si j’y pense. J’ai été obligée de me raidir pour rester rester droite – chaque nouvelle épreuve m’a raidie un peu plus – sur quoi s’appuyer aujourd’hui ou par quoi s’aveugler pour gagner une sphère de sérénité, si on ne s’est pas d’abord refermé sur soi-même et n’est pas devenu insensible à tout ce qui étreint l’humanité. On ne peut ni ne doit se désintéresser à ce point de l’époque dans laquelle on vit – de ceux qui souffrent, qui meurent. La tension des esprits n’est pas force négative, ni passive. Moi, je suis de la substance des guerriers, des fanatiques, des ardents. Même si j’y perds des plumes – et si je ne puis plus écrire avec calme tant la plupart des choses me paraissent sans importance. Si je t’écris sur les sujets qui me tiennent au coeur, je le fais avec flamme et tu me réponds que tu n’aspires plus qu’au couvent. Tu vois, comme nous sommes éloignés, car ton couvent à toi est l’endroit où l’on admettrait la haute fantaisie et où il n’y aurait ni confesseur ni pénitence. Je n’ai malheureusement aucun don car je suis persuadée que les valeurs se trouvent augmentées de la palpitation humaine devant le drame. » (23 novembre 1943)

Sources :

Le Monde, 6 avril 2025. Marguerite Matisse, fille modèle et essentielle à son père (Philippe Dagen).

Les Matisse père et fille, une relation conflictuelle (Philippe Dagen).

Libération, 15 avril 2025. Henri Matisse, de mal en père (Philippe Lançon).

Isabelle Monod-Fontaine et Hélène de Talhouët. Marguerite Matisse, la jeune fille au ruban. Grasset, 2025.