Vu sur Netflix le vendredi 14 décembre Roma (2018). Mexique/ Etats-Unis. 135’.

Réal. Sc.et photographie: Alfonso Cuarón.

Int.:Yalitza Aparicio (Cleo), Marina de Tavira (Sofía), Diego Cortina Autrey (Toño), Carlos Peralta (Paco), Marco Graf (Pepe), Daniela Demesa (Sofi), Nancy García García (Adela), Verónica García (Señora Teresa), Andy Cortés (Ignacio), Fernando Grediaga (Señor Antonio), Jorge Antonio Guerrero (Fermín).

La colonia Roma, quartier bourgeois de Mexico, dans les années 1970. Cleo et Adela, jeunes employées de maison d’origine mixtèque, travaillent pour la famille nombreuse de Sofía, mère de quatre enfants, qui doit faire face à l’absence de son époux, médecin. Le film suit un an de la vie de cette famille mexicaine, notamment lors des manifestations étudiantes violemment réprimées par un groupe paramilitaire au service du gouvernement du Président Luis Echeverría (Masacre del Corpus Christi o El Halconazo).Cette répression eut lieu le 10 juin 1971 et causa la mort d’ environ 120 personnes. La violence se manifeste aussi dans le tremblement de terre et les vagues qui déferlent sur la plage à la fin du film.

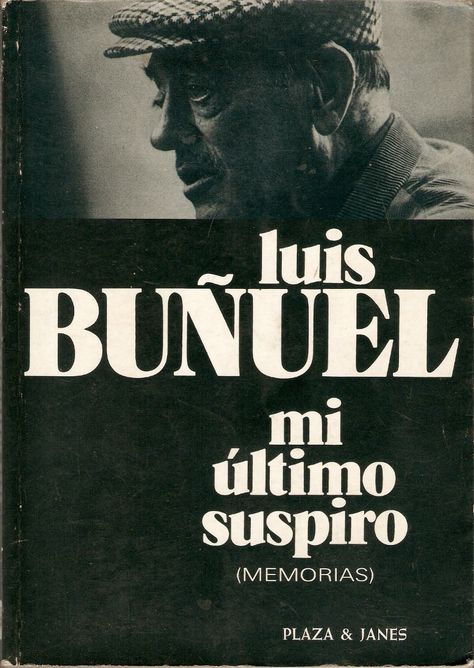

Je n’ai pas pensé du tout à Proust, mais plutôt à Buñuel, à Bergman, aux films néoréalistes de Rossellini ou de Fellini. Je n’y ai pas retrouvé pourtant leur rythme ni leur efficacité.

Roma est le huitième long métrage d’Alfonso Cuarón. C’est le premier réalisateur mexicain à avoir reçu l’Oscar en 2014. Il a été suivi en 2015 et 2016 par Alejandro González Iñarritu et en 2018 par Guillermo del Toro. Une génération très talentueuse. Pour ce film, Cuarón est à la fois réalisateur, scénariste, directeur de la photographie et monteur. Avec son noir et blanc en scope, il rend compte de son enfance et de la séparation de ses parents, membres de la bonne bourgeoisie mexicaine. Le Mexique connut dans les années 70 une grande mutation qui mènera notamment dans la sphère politique à la fin de l’hégémonie du PRI sur le pays. Mais, il ne se limite pas à cet aspect. Son évocation de ces années a une dimension cosmique. Terre, eau, air et feu, les quatre éléments sont conjugués et extrêmement présents.

Les deux personnages principaux sont deux femmes: Cleo, la bonne indienne, et Sofía, la mère de famille. Cleo travaille sans cesse avec Adela, l’autre employée pour que toute la famille -les parents, les quatre enfants, la grand-mère et le chien- soit débarrassée des principaux soucis matériels. Cleo lave le sol, réveille les enfants, prépare et sert les repas, fait la vaisselle, la lessive, le ménage, les courses, amène et va chercher les enfants à l’école.Elle n’arrête jamais, ne s’échappe quasiment pas de cette maison. Le père, lui, est presque toujours absent. Les autres membres de la famille aiment cette femme, mais de manière très paternaliste.

Cuarón utilise de nombreux plans-séquences, des travellings latéraux et des panoramiques. Jamais de gros plans. Un seul à la fin sur Cleo. Le son est très soigné. Il exprime là sa reconnaisance et son amour envers cette femme innocente et douce. A Venise, il a dédié sa récompense à Liboria Rodríguez (“Libo”), la femme réelle qui a inspiré le personnage de Cleo.

J’ai aussi pensé pendant le film au personnage de la mère de Pedro, interprété par Stella Inda, dans le chef d’oeuvre Luis Buñuel, Los olvidados (1950), film si souvent vu et étudié. Les deux personnages du film de Cuarón sont, elles aussi, des Chingadas, terme qui représente la mère des Mexicains, abusée, violée et traîtresse dans l’imaginaire collectif. La Malinche, Amérindienne amante d’Hernán Cortés, en est la personnification.

Il y a un rapport entre les blessures personnelles et les blessures sociales. La plus grande blessure du Mexique, c’est pourtant la pauvreté, combinée aux barrières des classes sociales qui sont dictées par l’appartenance ethnique.

Filmographie

1991: Uniquement avec ton partenaire (Sólo con tu pareja).

1995: La Petite princesse (A Little Princess).

1998: De grandes espérances (Great Expectations).

2001: Y tu mamá también. Prix du meilleur scénario à la Mostra de Venise.

2004: Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban).

2006: Les Fils de l’homme (Children of Men).

Paris, je t’aime – segment Parc Monceau.

2013: Gravity. Oscar du meilleur réalisateur et du meilleur montage.

2018: Roma. Lion d’or à la Mostra de Venise 2018.