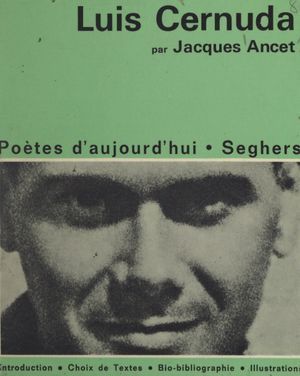

Je reprends ici le poème de Cernuda qui doit beaucoup aux surréalistes français, mais cette fois avec la très bonne traduction de Jacques Ancet, publiée en 1972 dans sa monographie Luis Cernuda pour la mythique collection des éditions Pierre Seghers Poètes d’aujourd’hui (n°207).

Si el hombre pudiera decir

Si el hombre pudiera decir lo que ama,

Si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo

Como una nube en la luz;

Si como muros que se derrumban,

Para saludar la verdad erguida en medio,

Pudiera derrumbar su cuerpo, dejando sólo la verdad de su amor,

La verdad de sí mismo,

Que no se llama gloria, fortuna o ambición,

Sino amor o deseo,

Yo sería aquel que imaginaba;

Aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos

Proclama ante los hombres la verdad ignorada,

La verdad de su amor verdadero.

Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien

Cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío;

Alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina,

Por quien el día y la noche son para mí lo que quiera,

Y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu

Como leños perdidos que el mar anega o levanta

Libremente, con la libertad del amor,

La única libertad que me exalta,

La única libertad por que muero.

Tú justificas mi existencia:

Si no te conozco, no he vivido;

Si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido.

13 de abril de 1931.

Los placeres prohibidos (1931)

Si l’homme pouvait dire ce qu’il aime

Si l’homme pouvait dire ce qu’il aime,

Si l’homme pouvait élever son amour au ciel

Comme un nuage dans la lumière;

Si comme murs qui s’écroulent,

Pour saluer la vérité dressée au milieu,

Il pouvait détruire son corps, ne laissant que la vérité de son amour,

La vérité de lui-même,

Qui ne s’appelle ni gloire, ni fortune, ni ambition,

Mais amour ou désir,

Je serais celui que j’imaginais;

Celui qui de sa langue, de ses yeux et de ses mains

Proclame devant les hommes la vérité ignorée,

La vérité de son véritable amour.

Je ne connais d’autre liberté que celle d’être le captif d’un être

Dont je ne peux entendre le nom sans frisson;

Un être par qui j’oublie cette existence mesquine,

Par qui le jour et la nuit sont pour moi ce qu’il voudra,

Et mon corps et mon esprit flottent dans son corps et son esprit

Comme des planches perdues que la mer engloutit ou élève,

Librement, avec la liberté de l’amour,

L’unique liberté qui m’exalte,

L’unique liberté pour quoi je meurs.

Tu justifies mon existence:

Si je ne te connais pas, je n’ai pas vécu;

Si je meurs sans te connaître, je ne meurs pas, car je n’ai pas vécu.

(Traduction Jacques Ancet)