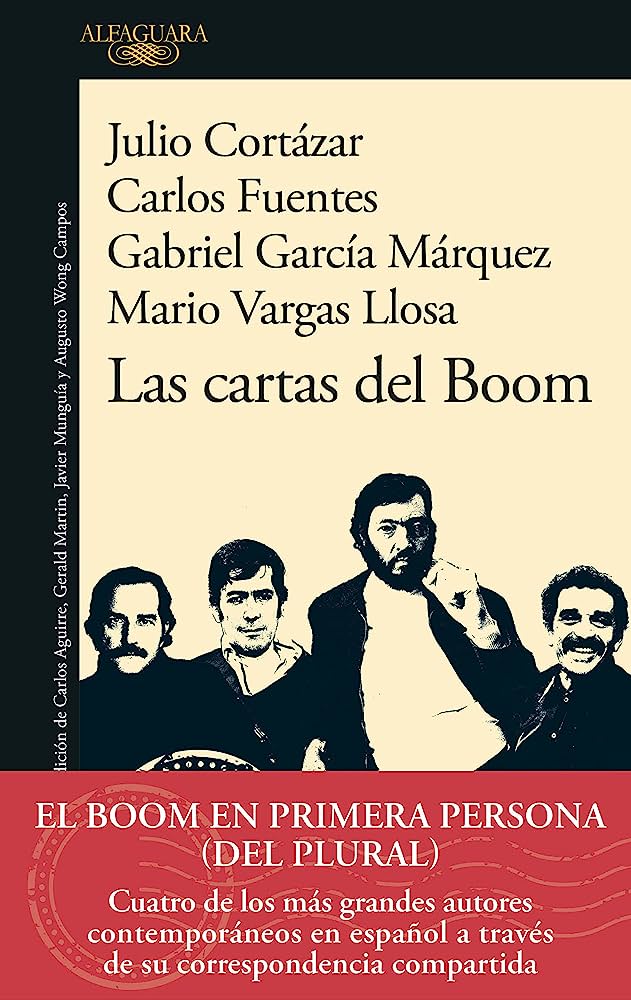

Julio Cortázar Carlos Fuentes Gabriel García Márquez Mario Vargas Llosa, Las Cartas del Boom. Alfaguara, 2023. Edition de Carlos Aguirre, Gerald Martin, Augusto Wong Campos et Javier Munguía.

Ce livre réunit la correspondance entre les quatre principaux romanciers du Boom latino-américain. Gabriel García Márquez a reçu le Prix Nobel de Littérature en 1982 et Mario Vargas Llosa en 2010.

il regroupe 207 lettres qu’ils se sont envoyées entre 1955 et 2012. Toutes n’ont pas été retrouvées. Elles mettent bien en valeur l’importance qu’ a eu leur amitié. Ils se lisaient attentivement, se donnaient des conseils, s’aidaient et se voyaient régulièrement. En 1971, se produit l’affaire Heberto Padilla (1932-2000). Ce poète cubain qui s’est montré critique envers le régime de son pays est emprisonné, puis placé en résidence surveillée. Il doit s’exiler aux États-Unis en 1980. Dans un premier temps, les quatre écrivains signent, avec d’autres figures de la gauche internationale, une lettre de protestation qui est publiée dans Le Monde le 9 avril 1971. Puis Vargas Llosa lance une deuxième campagne, mais Cortázar et García Márquez se désolidarisent de cette nouvelle action. Cette affaire provoqua une rupture majeure entre l’intelligentsia de gauche et le régime de Fidel Castro alors que castrisme jouissait jusque-là de la sympathie et du soutien de nombreux intellectuels en Europe et dans le monde.

En 1971, Julio Cortázar écrit : “Hay algo peor, y es el sentimiento de que cosas que quiero mucho pueden resquebrajarse, amistades de muchos años y afectos muy hondos”.

La dernière lettre du livre est datée du 14 mars 2012. Carlos Fuentes l’envoie à Gabriel García Márquez pour le 85 ème anniversaire de l’écrivain colombien alors que ce dernier a déjà perdu complètement la mémoire :

“ Muy querido Gabriel:

¡Felicidades por tus 85!

¡Pensar que nos conocimos hace medio siglo!

Nuestras vidas son inseparables.

Te agradezco tus grandes libros.

Tu cuate.

Carlos Fuentes.”

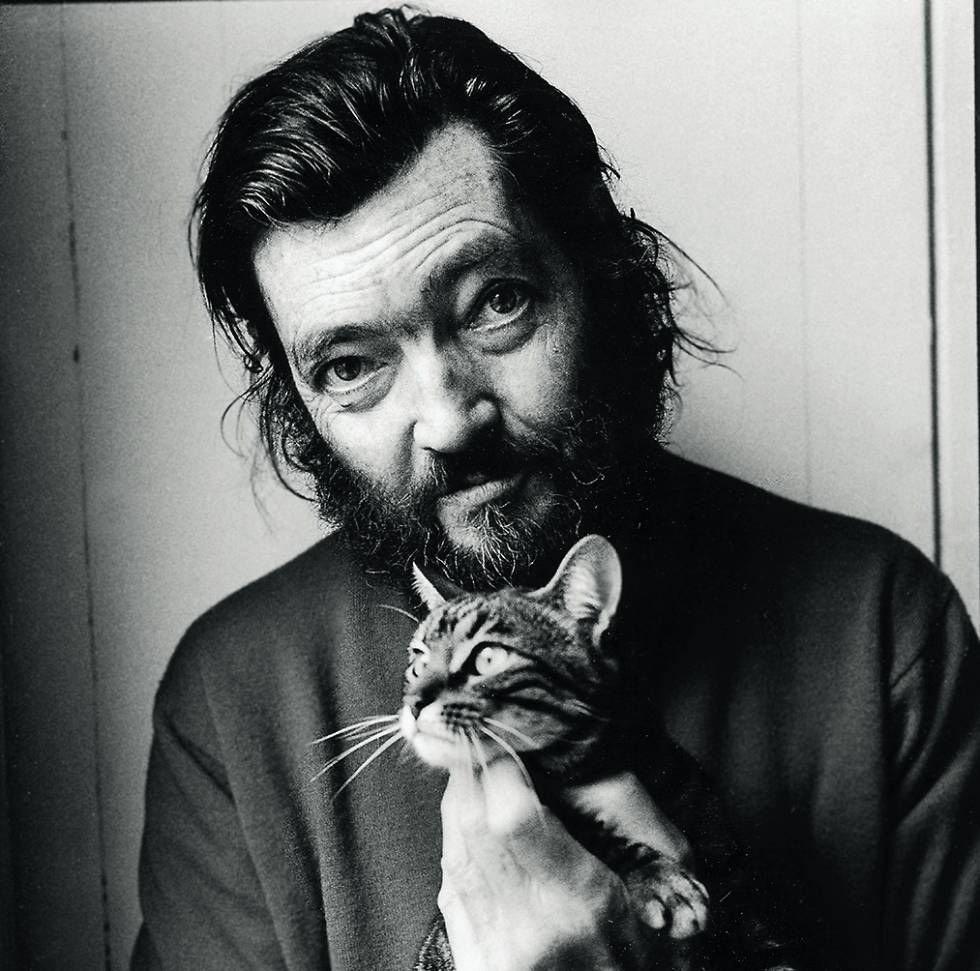

Beaucoup de passages sont très drôles. Un des chats de Julio Cortázar s’appelait Teodoro W. Adorno.

Ernesto González Bermejo, Revelaciones de un Cronopio: Conversaciones con Cortárzar. Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1986.

« Desde niño el reino vegetal me ha sido profundamente indiferente (…) En cambio los animales me fascinan; el mundo de los insectos, de los mamíferos, descubrir poco a poco afinidades y similitudes. Yo considero que el gato es mi animal totémico y los gatos lo saben. »

Les révélations d’un cronope. Entretiens avec Julio Cortázar. p.69-70. VLB éditeur, 1990. (Traduction : Javier García Méndez)

« Depuis l’enfance le règne végétal m’est profondément indifférent. Je n’ai jamais bien distingué un eucalyptus d’un bananier. J’aime les fleurs mais je ne me ferais pas un jardin. Les animaux, par contre, me fascinent ; le monde des insectes, des mammifères, découvrir peu à peu les affinités et les similitudes. Je considère que le chat est mon animal totémique, et les chats le savent ; j’ai pu le constater souvent en arrivant chez des amis qui ont des chiens et des chats : les chiens sont indifférents à mon égard, mais les chats me cherchent tout de suite. Cela me rappelle un peu cette vieille nouvelle à moi – Circe – dans laquelle les animaux suivaient Delia, le personnage maléfique qui fabriquait des bonbons aux cafards pour ses fiancés ( cette nouvelle dont nous disions qu’elle a guéri ma petite névrose liée à la nourriture). Là, il y avait une relation de magie noire, absolument fantastique, entre certains animaux et Delia. Dans mon cas, c’est plutôt une bonne relation diurne. Le chat sait qui je suis ; je sais qui est le chat. Il n’y a plus rien à dire : nous sommes des amis, un point, c’est tout, et chacun de son côté.

Si on soumettait mes livres à des statistiques, on trouverait que le pourcentage d’animaux est énorme. Pour commencer, mon premier livre s’intitule Bestiario. Il est très fréquent, d’ailleurs, que les êtres humains soient perçus comme des animaux dans mes textes, ou considérés sous un angle animal. Il y a certains climats dans lesquels ils sont perçus de manière zoologique.

Pour moi, ça a été un grand plaisir, il y a quelques années que Ricci, l’éditeur italien, me demande un texte pour accompagner la publication des très belles gravures de Zötl, un naïf autrichien. J’ai alors écrit un texte qui n’a rien à voir avec les gravures mais où je raconte des souvenirs d’animaux, des anecdotes de toutes sortes.

Dans mon territoire du fantastique il y a, en effet, une grande circulation d’animaux. Je crois que cela est aussi en rapport avec le monde onirique, parce que même les archétypes jungiens – le thème du taureau, le thème du lion – reviennent dans les rêves et sont toujours des symboles sexuels ou de volonté ou de puissance. Chez moi, cela se produit au plan de la nouvelle. »