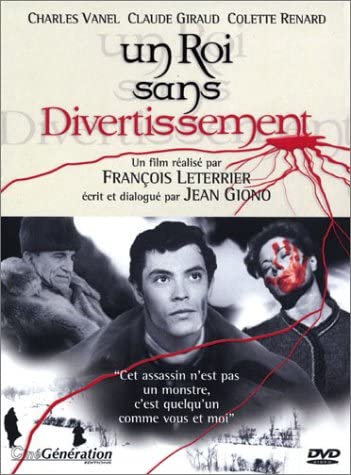

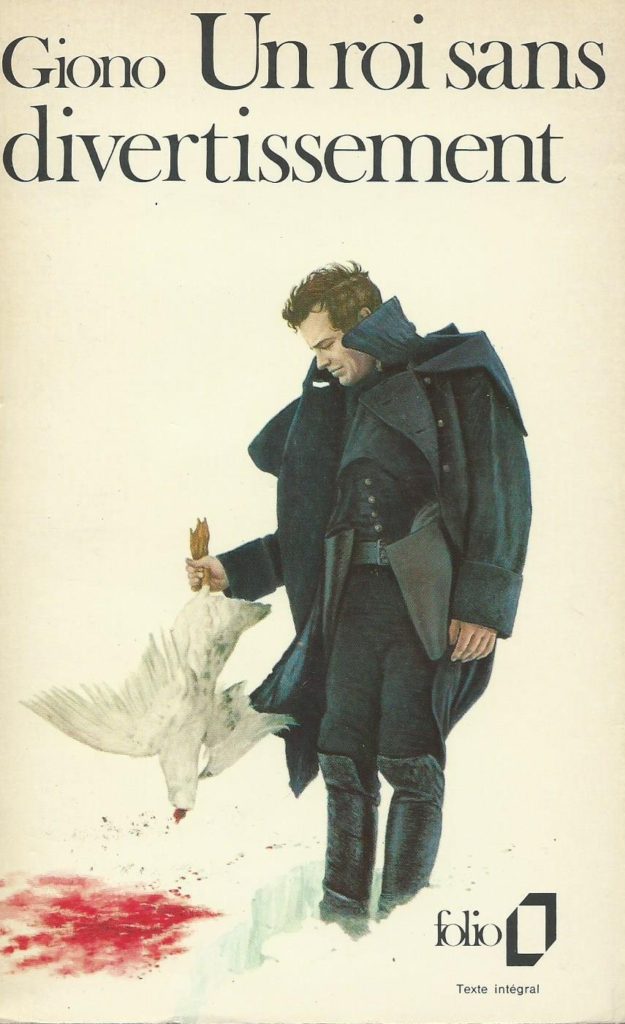

Je relis Un roi sans divertissement de Jean Giono après avoir vu le film tout à fait honorable de François Leterrier (1963). Scénario de jean Giono avec de grandes différences avec le livre. Tournage dans l’Aubrac. Interprètes: Claude Giraud, Colette Renard, Charles Vanel. Photographie excellente: Jean Badal.

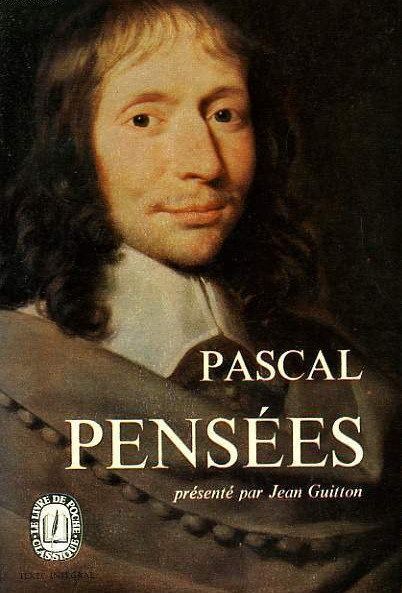

Le titre du roman et la dernière phrase sont empruntés aux Pensées de Pascal.

142. Divertissement.

«La dignité royale n’est-elle pas assez grande d’elle-même, pour celui qui la possède, pour le rendre heureux par la seule vue de ce qu’il est? Faudra-t-il le divertir de cette pensée comme les gens du commun? Je vois bien que c’est rendre un homme heureux de le divertir de la vue de ses misères domestiques pour remplir toute sa pensée du soin de bien danser. Mais en sera-t-il de même d’un roi, et sera-t-il plus heureux en s’attachant à ces vains amusements qu’à la vue de sa grandeur? Et quel objet plus satisfaisant pourrait-on donner à son esprit? Ne serait-ce donc pas faire tort à sa joie, d’occuper son âme à penser à ajuster ses pas à la cadence d’un air, ou à placer adroitement une [balle], au lieu de le laisser jouir en repos de la contemplation de la gloire majestueuse qui l’environne? Qu’on en fasse l’épreuve: qu’on laisse un roi tout seul sans aucune satisfaction des sens, sans aucun soin dans l’esprit, sans compagnie, penser à lui tout à loisir, et l’on verra qu’un roi sans divertissement est un homme plein de misères. Aussi on évite cela soigneusement et il ne manque jamais d’y avoir auprès des personnes des rois un grand nombre de gens qui veillent à faire succéder le divertissement à leurs affaires, et qui observent tout le temps de leur loisir pour leur fournir des plaisirs et des jeux, en sorte qu’il n’y ait point de vide; c’est-à-dire qu’ils sont environnés de personnes qui ont un soin merveilleux de prendre garde que le roi ne soit seul et en état de penser à soi, sachant bien qu’il sera misérable, tout roi qu’il est, s’il y pense.

Je ne parle point en tout cela des rois chrétiens comme chrétiens, mais seulement comme rois.»

Pensées. Édition Léon Brunschvig. Hachette, Collection des Grands écrivains de la France 1904 et 1914.

Jean Giono ne s’intéresse ni à Dieu, ni au problème de la foi et du pari, ni aux libertins. Il détourne le texte de Pascal à ses fins personnelles. Le romancier est tout-puissant.