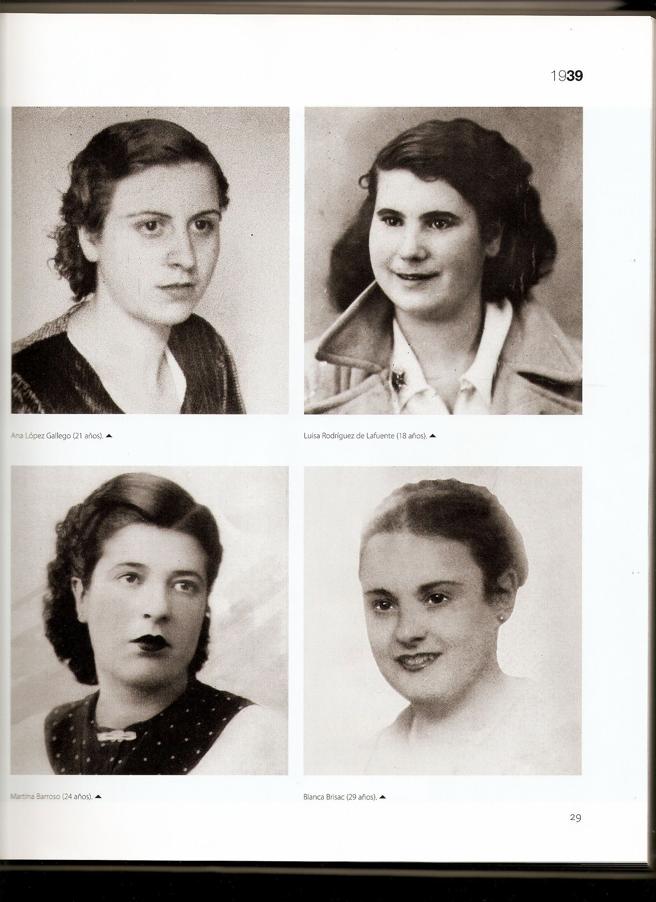

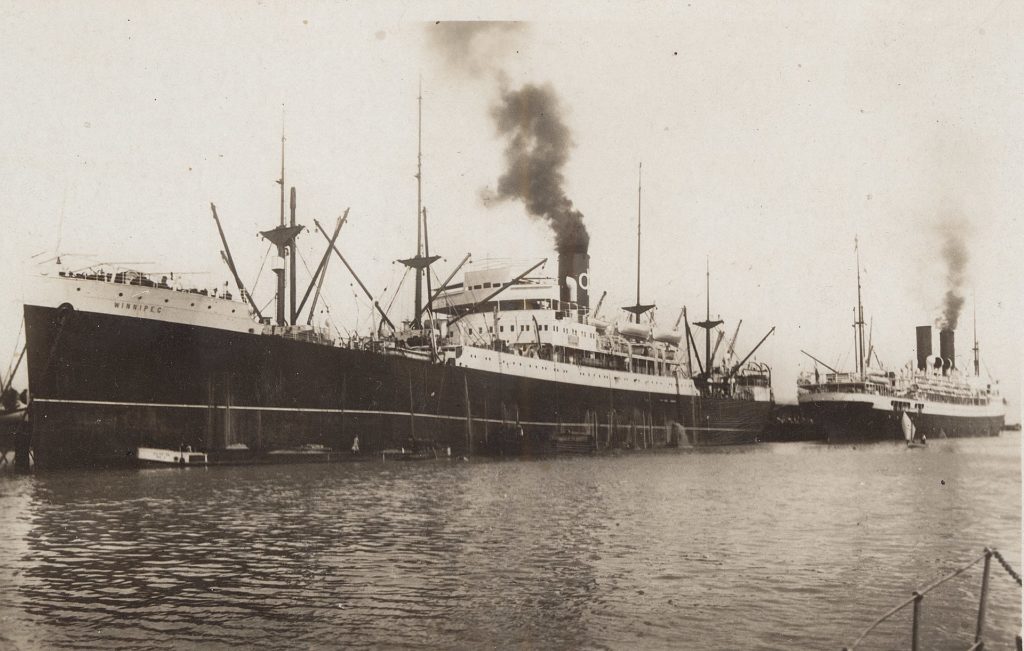

Le 4 août 1939, environ 2 200 républicains espagnols embarquaient sur le bateau Winnipeg, un cargo de 9000 tonnes, battant pavillon canadien. Il partit du port français de Trompeloup, commune de Pauillac en Gironde. Le bateau fut affrété par le ministre des affaires étrangères chilien Abraham Ortega Aguayo, le poète Pablo Neruda qui avait été nommé consul spécial pour l’immigration républicaine espagnole et sa compagne argentine Delia del Carril. Il avait obtenu l’accord du président Pedro Aguirre Cerda malgré les pressions et critiques de la droite. Pablo Neruda devait embarquer en priorité des familles et des professions précises (artisans, ouvriers, techniciens), en tenant compte des besoins de l’économie chilienne. Le bateau avait été adapté pour le voyage dans les chantiers navals du Havre en juin et juillet 1939. Le voyage dura 30 jours. Le 2 septembre 1939, à la tombée de la nuit, il arriva à Valparaiso au Chili. Les réfugiés purent débarquer le 3 septembre. Ils furent reçus par les autorités civiles et militaires, les dirigeants politiques et syndicaux. Ces migrants s’intégrèrent parfaitement dans la société chilienne.

Confieso que he vivido. Memorias. 1974 (Pablo Neruda)

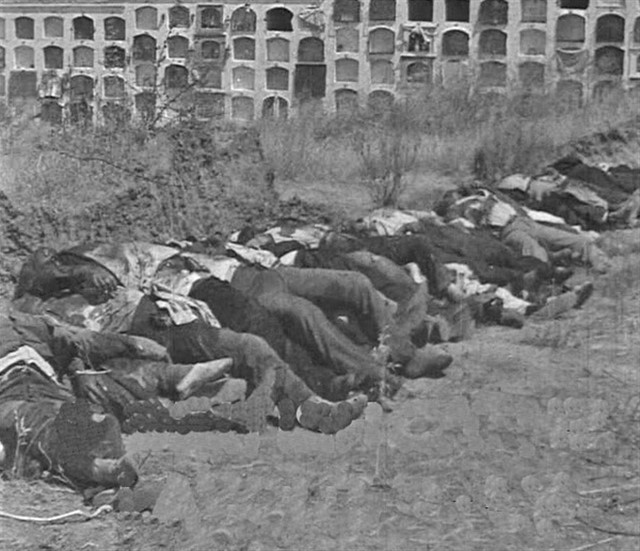

«Me gustó desde un comienzo la palabra Winnipeg. Las palabras tienen alas o no las tienen. Las ásperas se quedan pegadas al papel, a la mesa, a la tierra. La palabra Winnipeg es alada. La vi volar por primera vez en un atracadero de vapores, cerca de Burdeos. Era un hermoso barco viejo, con esa dignidad que dan los siete mares a lo largo del tiempo. Lo cierto es que nunca llevó aquel barco más de setenta u ochenta personas a bordo. Lo demás fue cacao, copra, sacos de café y de arroz, minerales. Ahora le estaba destinado un cargamento más importante: la esperanza. Ante mi vista, bajo mi dirección, el navío debía llenarse con dos mil hombres y mujeres. Venían de campos de concentración, de inhóspitas regiones, del desierto, del África. Venían de la angustia, de la derrota, y este barco debía llenarse con ellos para traerlos a las costas de Chile, a mi propio mundo que los acogía. Eran los combatientes españoles que cruzaron la frontera de Francia hacia un exilio que dura más de 30 años. La guerra civil -e incivil- de España agonizaba en esta forma: con gentes semiprisioneras, acumuladas por aquí y allá, metidas en fortalezas, hacinadas durmiendo en el suelo sobre la arena. El éxodo rompió el corazón del máximo poeta don Antonio Machado. Apenas cruzó la frontera se terminó su vida. Todavía con restos de sus uniformes, soldados de la República llevaron su ataúd al cementerio de Collioure. Allí sigue enterrado aquel andaluz que cantó como nadie los campos de Castilla.

Yo no pensé, cuando viajé de Chile a Francia, en los azares, dificultades y adversidades que encontraría en mi misión. Mi país necesitaba capacidades calificadas, hombres de voluntad creadora. Necesitábamos especialistas. El mar chileno me había pedido pescadores. Las minas me pedían ingenieros. Los campos, tractoristas. Los primeros motores Diesel me habían encargado mecánicos de precisión. Recoger a estos seres desperdigados, escogerlos en los más remotos campamentos y llevarlos hasta aquel día azul, frente al mar de Francia, donde suavemente se mecía el barco Winnipeg, fue cosa grave, fue asunto enredado, fue trabajo de devoción y desesperación. Se organizó el SERE, organismo de ayuda solidaria. La ayuda venía, por una parte, de los últimos dineros del gobierno republicano y, por otra, de aquella que para mí sigue siendo una institución misteriosa: la de los cuáqueros. Me declaro abominablemente ignorante en lo que a religiones se refiere. Esa lucha contra el pecado en que éstas se especializan me alejó en mi juventud de todos los credos y esta actitud superficial, de indiferencia, ha persistido toda mi vida. La verdad es que en el puerto de embarque aparecieron estos magníficos sectarios que pagaban la mitad de cada pasaje español hacia la libertad sin discriminar entre ateos o creyentes, entre pecadores o pescadores. Desde entonces cuando en alguna parte leo la palabra cuáquero le hago una reverencia mental.

Los trenes llegaban de continuo hasta el embarcadero. Las mujeres reconocían a sus maridos por las ventanillas de los vagones. Habían estado separados desde el fin de la guerra. Y allí se veían por primera vez frente al barco que los esperaba. Nunca me tocó presenciar abrazos, sollozos, besos, apretones, carcajadas de dramatismo tan delirantes. Luego venían los mesones para la documentación, identificación, sanidad. Mis colaboradores, secretarios, cónsules, amigos, a lo largo de las mesas, eran una especie de tribunal del purgatorio. Y yo, por primera y última vez, debo haber parecido Júpiter a los emigrados. Yo decretaba el último sí o el último No. Pero yo soy más sí que No, de modo que siempre dije sí. ‘ Pero, véase bien, estuve a punto de estampar una negativa. Por suerte comprendí a tiempo y me libré de aquel NO. Sucede que se presentó ante mí un castellano, paletó de blusa negra, abuchonada en las mangas. Ese blusón era uniforme en los campesinos manchegos. Allí estaba aquel hombre maduro, de arrugas profundísimas en el rostro quemado, con su mujer y sus siete hijos. Al examinar la tarjeta con sus datos, le pregunté sorprendido: -Usted es trabajador del corcho? -Sí, señor -me contestó severamente. -Hay aquí una equivocación -le repliqué-. En Chile no hay alcornoques. Qué haría usted por allá? -Pues, los habrá -me respondió el campesino. -Suba al barco -le dije-. Usted es de los hombres que necesitamos. Y él, con el mismo orgullo de su respuesta y seguido de sus siete hijos, comenzó a subir las escalas del barco Winnipeg. Mucho después quedó probada la razón de aquel español inquebrantable: hubo alcornoques y, por lo tanto, ahora hay corcho en Chile.

Estaban ya a bordo casi todos mis buenos sobrinos, peregrinos hacia tierras desconocidas, y me preparaba yo a descansar de la dura tarea, pero mis emociones parecían no terminar nunca. El gobierno de Chile, presionado y combatido, me dirigía un mensaje: «INFORMACIONES DE PRENSA SOSTIENEN USTED EFECTÚA INMIGRACIÓN MASIVA ESPAÑOLES. RUÉGOLE DESMENTIR NOTICIA O CANCELAR VIAJE EMIGRADOS.» Qué hacer? Una solución: Llamar a la prensa, mostrarle el barco repleto con dos mil españoles, leer el telegrama con voz solemne y acto seguido dispararme un tiro en la cabeza. Otra solución: Partir yo mismo en el barco con mis emigrados y desembarcar en Chile por la razón o la poesía. Antes de adoptar determinación alguna me fui al teléfono y hablé al Ministerio de Relaciones Exteriores de mi país. Era difícil hablar a larga distancia en 1939. Pero mi indignación y mi angustia se oyeron a través de océanos y cordilleras y el Ministro solidarizó conmigo. Después de una incruenta crisis de Gabinete, el Winnípeg, cargado con dos mil republicanos que cantaban y lloraban, levó anclas y enderezó rumbo a Valparaíso. Que la crítica borre toda mi poesía, si le parece. Pero este poema, que hoy recuerdo, no podrá borrarlo nadie.»