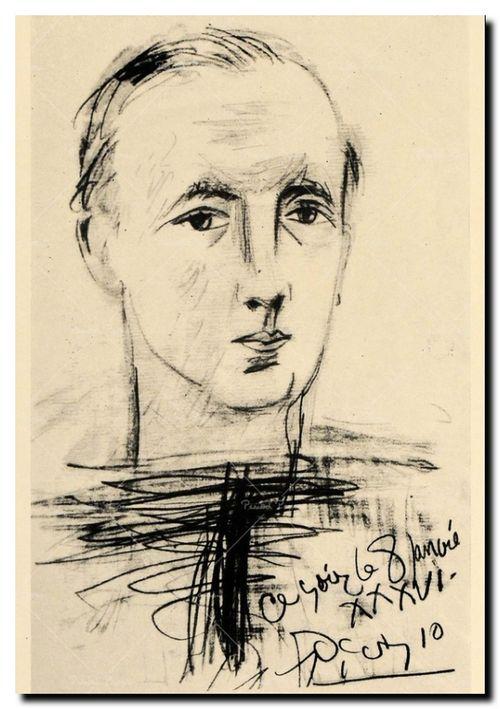

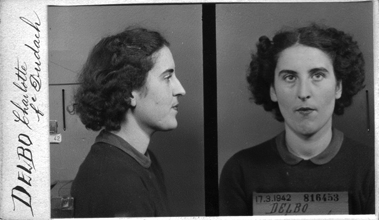

Henri Claude Fertet est né le 27 octobre 1926 à Seloncourt (Doubs). Lycéen, résistant FTPF, c’ est l’un des plus jeunes Compagnons de la Libération.

On a beaucoup parlé de ce très jeune résistant ces derniers jours puisque le Président de la République a lu une partie de sa lettre d’adieu lors des cérémonies du 75 ème anniversaire du débarquement en Normandie.

“Je meurs pour ma Patrie. Je veux une France libre et des Français heureux. Non pas une France orgueilleuse et première nation du Monde, mais une France travailleuse, laborieuse et honnête. Que les Français soient heureux, voilà l’essentiel. Dans la vie il faut savoir cueillir le bonheur[…] Adieu, la mort m’appelle, je ne veux ni bandeau ni être attaché. Je vous embrasse tous. C’est quand même dur de mourir. Mille baisers!Vive la France!

Un condamné à mort de 16 ans. Henri Fertet.”

Il fut exécuté le 26 septembre 1943 par les Allemands à la Citadelle de Besançon avec 15 autres membres des groupes Francs-Tireurs et Partisans (FTP) “Guy Mocquet” et “Marius Vallet”. Ils avaient été jugés quelques jours auparavant par le Tribunal militaire allemand. Ces deux groupes, communistes, étaient formés de résistants d’origines très différentes, unis dans l’action clandestine. Ils avaient trouvé dans ces formations FTP l’occasion de développer leur engagement et leur action autour de Besançon. C’étaient de jeunes agriculteurs catholiques, des militants communistes aguerris, des jeunes lycéens et étudiants ou des républicains espagnols arrivés dans la région en 1939.

Furent exécutés ce jour-là:

– 4 membres du groupe FTP Marius Vallet (du nom du premier fusillé de la citadelle): Jean Compagnon (né le 24 décembre 1922), Balthazar Robledo (fondateur du groupe, né le 12 septembre 1908), Saturnino Trabado (né le 18 août 1911) et Paul Paqueriaud (né le 12 mars 1908) qui faisait le lien avec les membres du groupe Guy Mocquet.

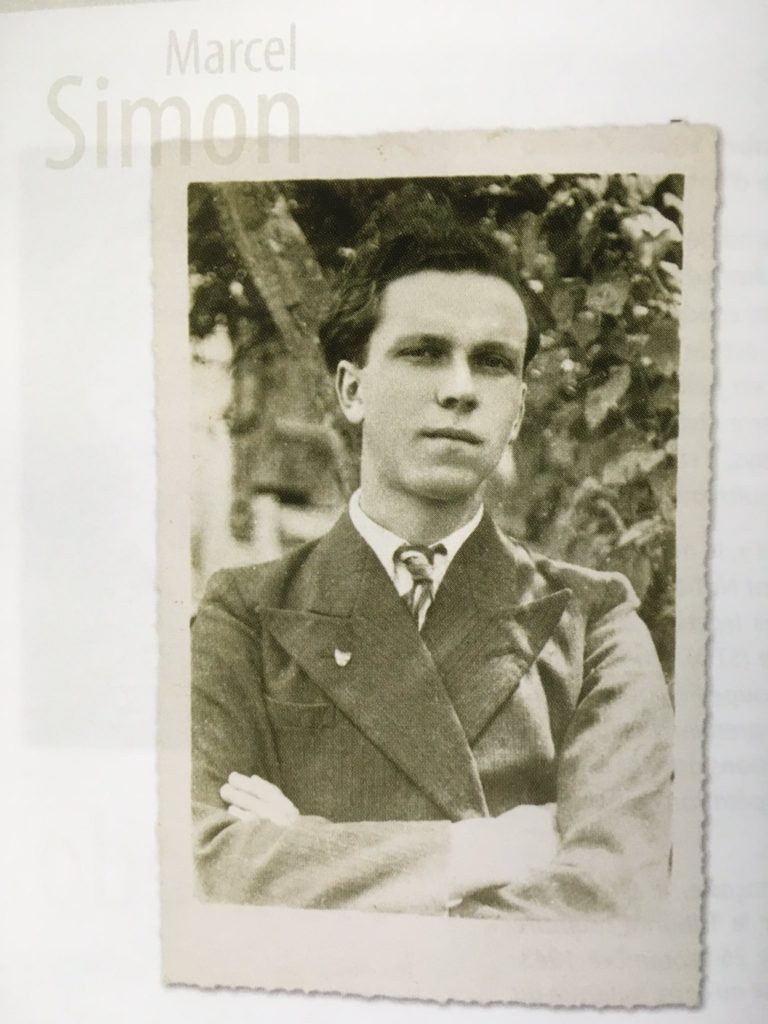

– 12 membres du groupe FTP Guy Mocquet (mal orthographié, du nom de Guy Môquet) : Raymond Aymonnin (né le 7 janvier 1923), Henri Fertet (Compagnon de la Libération), Philippe Gladoux (né le 10 janvier 1926) , Jean-Paul Grappin (né le 8 mai 1922), René Paillard (né le 13 avril 1925) , Marcellin Puget (né le 6 février 1914), Roger Puget ((né le 23 janvier 1921), Marcel Reddet (né le 17 mars 1926), Gaston Retrouvey (né le 20 novembre 1924), Georges Rothamer (né le 16 mars 1919) , René Roussey (né le 17 août 1917) et Marcel Simon (né le 27 février 1920), le chef du groupe.

Le lendemain de leur exécution, les fosses communes des deux cimetières de Besançon où leurs corps avaient été provisoirement enterrés, disparaissaient sous des monceaux de fleurs apportées par la population de la ville malgré l’interdiction allemande. Gestes de solidarité auxquels s’ajouta la reproduction et la circulation de la dernière lettre d’Henri Fertet, lue à la BBC par Maurice Schumann le 9 décembre 1943. Elle fut aussi largement reproduite dans la presse clandestine national (France d’abord! n° 38 de novembre 1943, Libération n°151 du 19 octobre 1943, les Cahiers du Témoignage chrétien n°18-19 de août-septembre 1943.

Henri Fertet a été fait Compagnon de la Libération. Son père Henri, directeur d’école à Besançon, a reçu la distinction des mains du général de Gaulle en 1947. Une stèle, inaugurée le dimanche 18 mai 1947, rend hommage à ces fusillés en forêt d’Aveney, au lieu connu comme Rocher de Valmy.

Cette mémoire (et ce traumatisme) est entretenue très tôt. En 1945, Henri Bon publie une première étude, Les seize fusillés de Besançon. En 1974, Raymond Tourrain, membre du groupe, devenu député du Doubs, publie une “Histoire du groupe Guy Mocquet”. Un documentaire revient en 1980 sur l’histoire de ce groupe.

https://www.ina.fr/video/I07297732

Le 27 novembre 1980, dans la forêt de Chailluz, près de Besançon, Pierre Fertet, instituteur âgé de cinquante-et-un ans et sa mère octogénaire se suicident en s’asphyxiant avec les gaz de leur véhicule. Le cadet d’Henri Fertet était resté très affecté par la mort de son frère. Il voua toute sa vie une dévotion quasi mystique à sa mémoire.

Pour plus d’informations, consulter le Maitron en ligne et le site de l’Ordre de la Libération.

http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article49958

https://www.ordredelaliberation.fr/fr/compagnons/henri-fertet

Je remercie l’historienne Cécile Vast (Docteur en histoire, Université de Franche-Comté) qui a mis beaucoup de ces informations sur Twitter ces derniers jours.