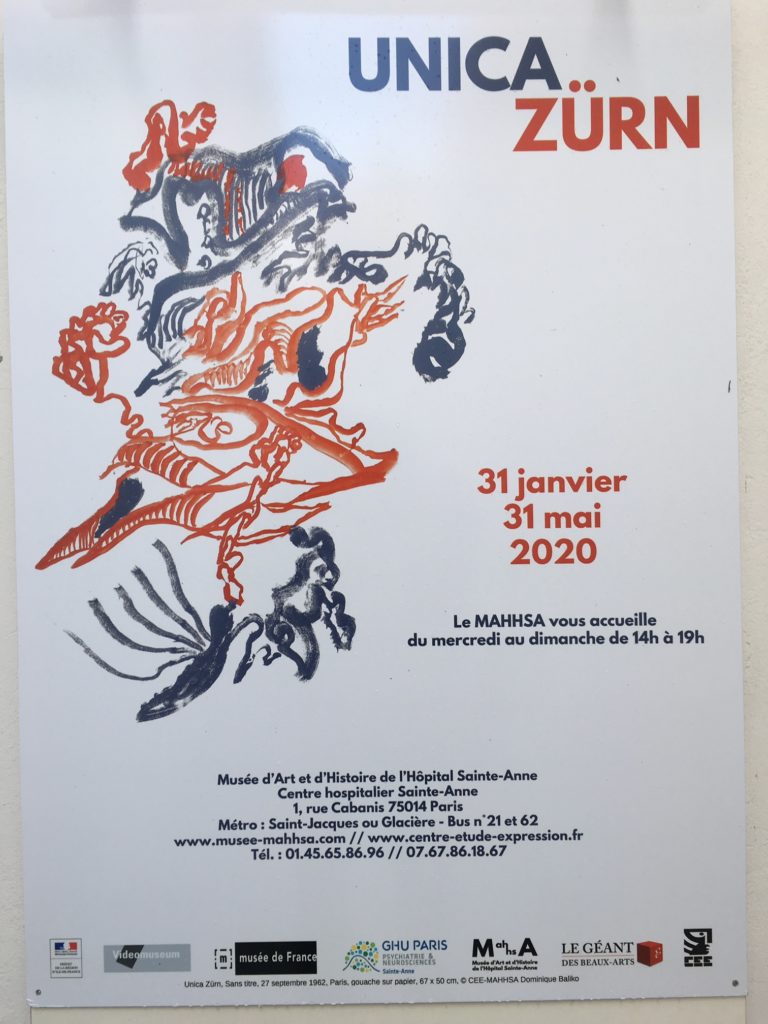

Visite hier de l’exposition Unica Zürn avec J. On peut la voir jusqu’au 31 mai 2020 au Musée d’art et d’histoire de l’hôpital Sainte-Anne, 1 rue Cabanis, 75014-Paris. Du mercredi au dimanche de 14h à 19 h.

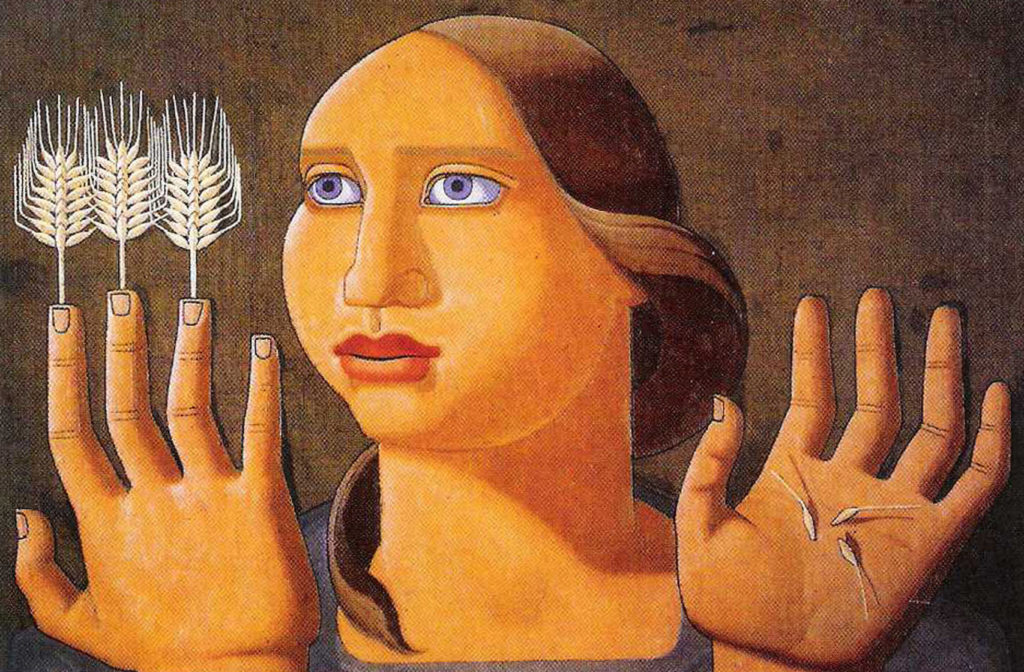

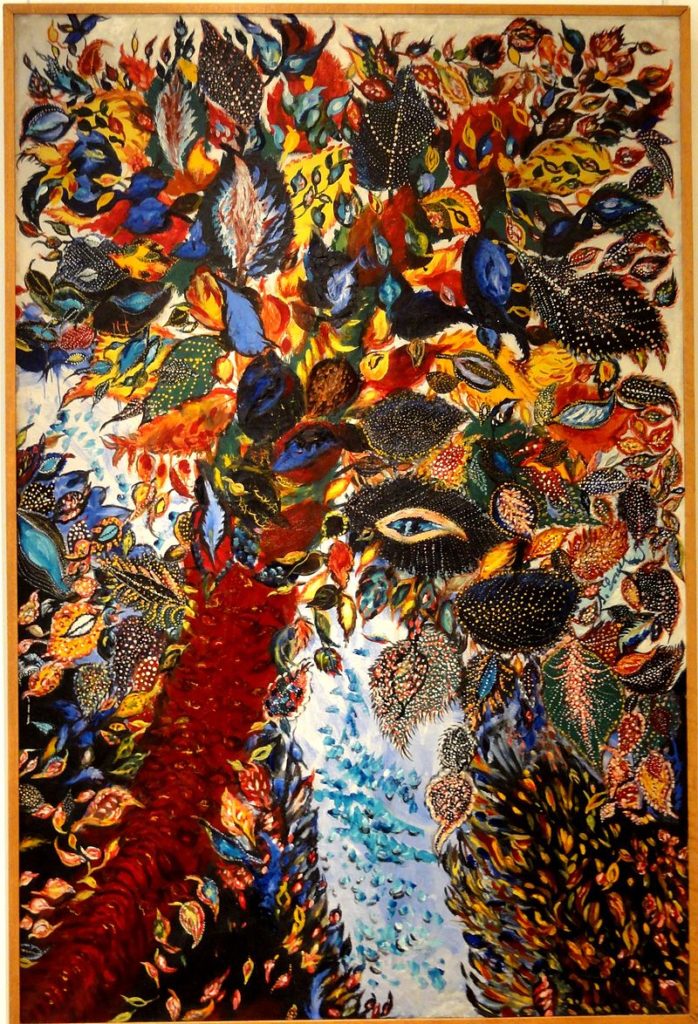

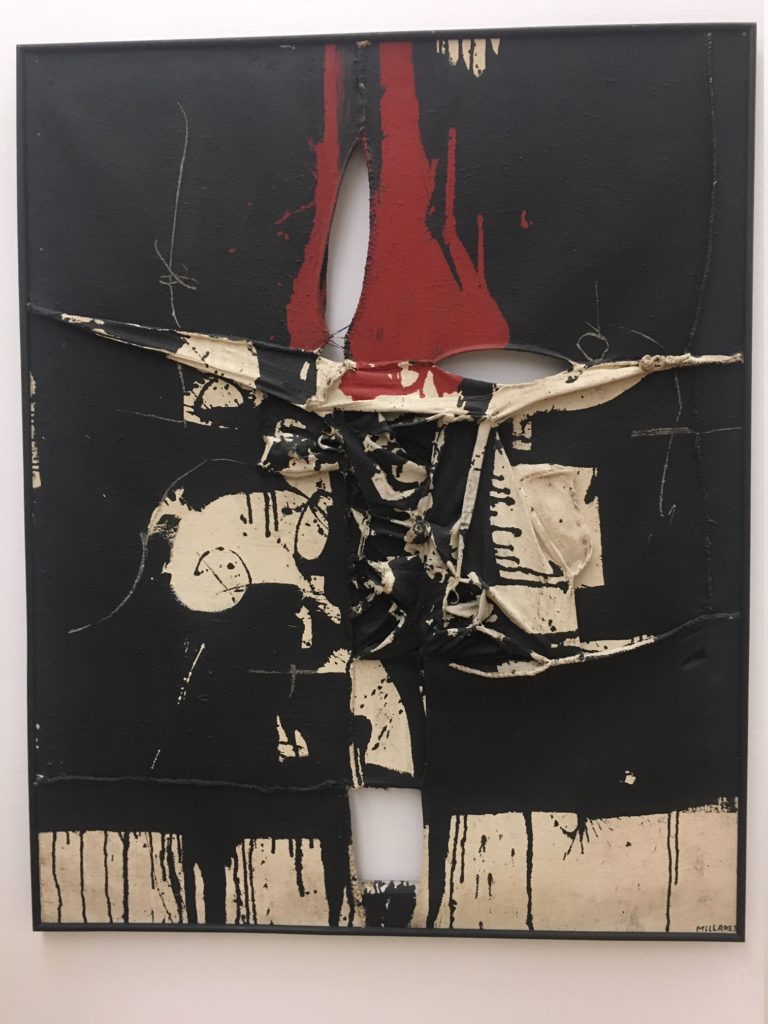

Cette exposition permet de mieux connaître cette artiste dont l’oeuvre est dispersée à travers le monde. Elle met en valeur surtout sa période de création lorsqu’elle se trouvait à l’hôpital Sainte-Anne. On peut voir 107 dessins, gouaches et aquarelles, plus une trentaine de documents, catalogues, lettres. On remarque la finesse de l’exécution du dessin et le caractère fantastique de l’ imagination d’Unica Zürn.

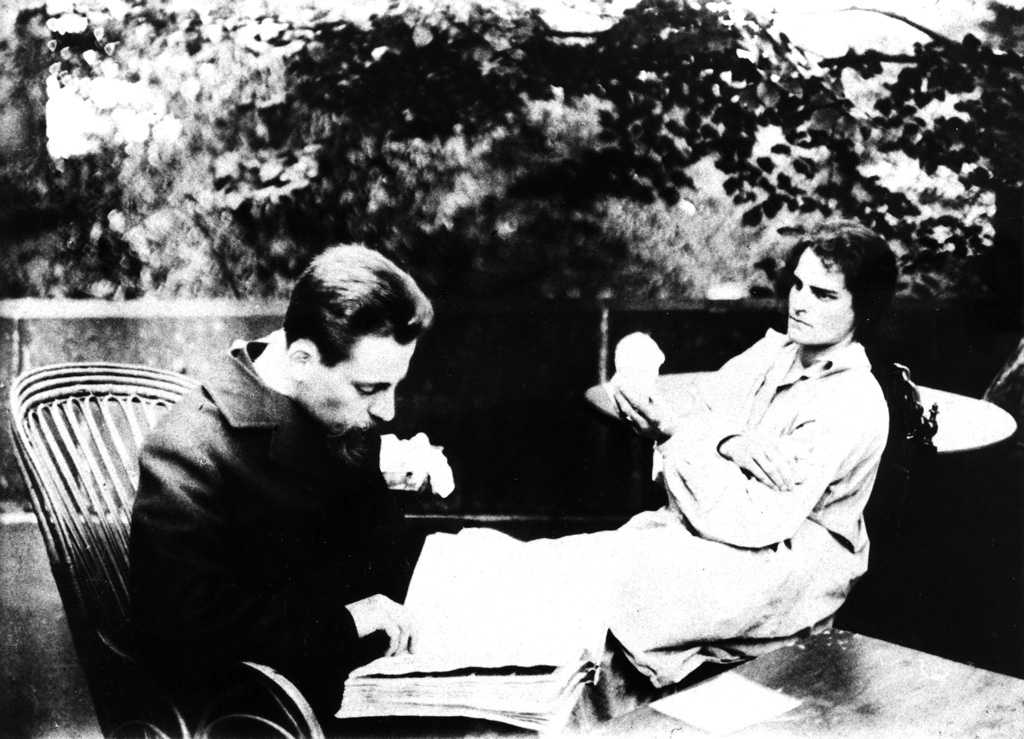

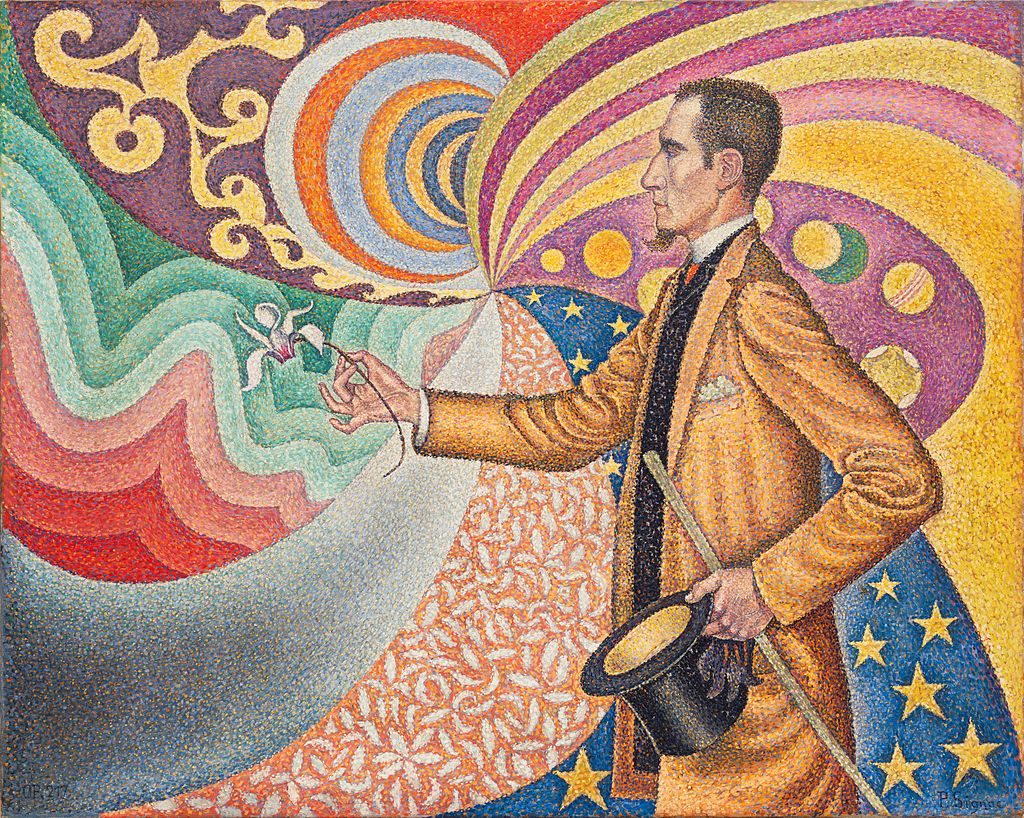

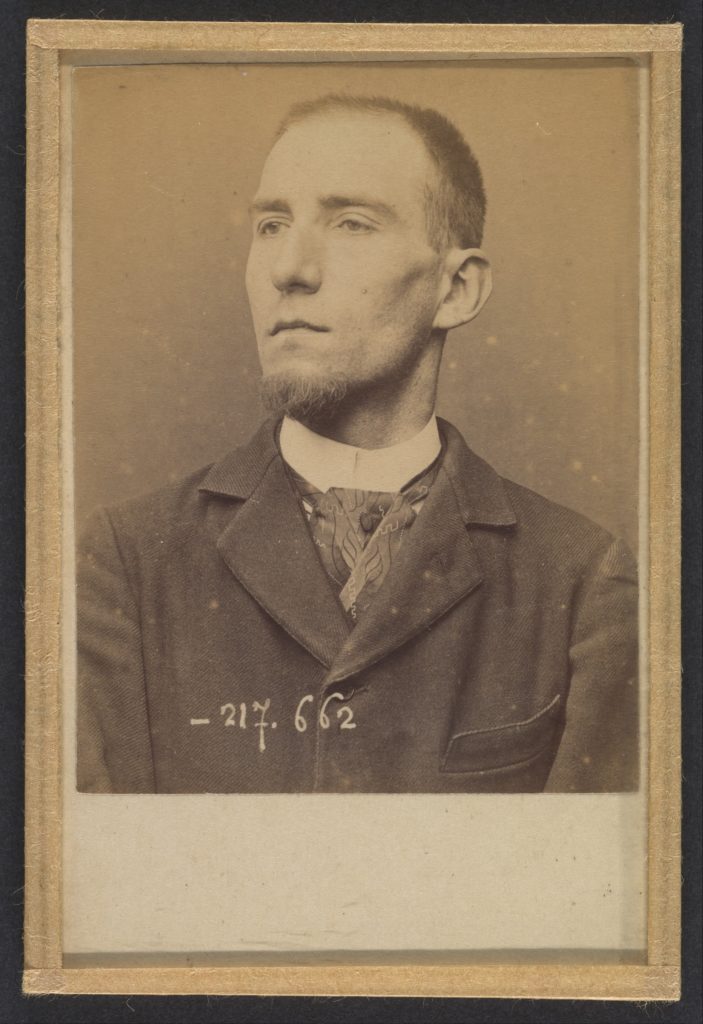

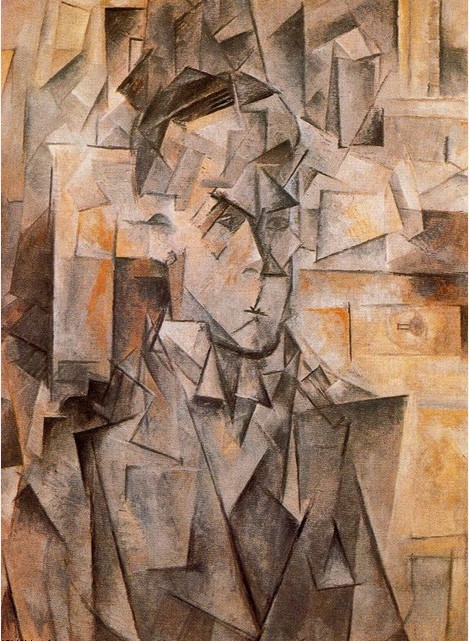

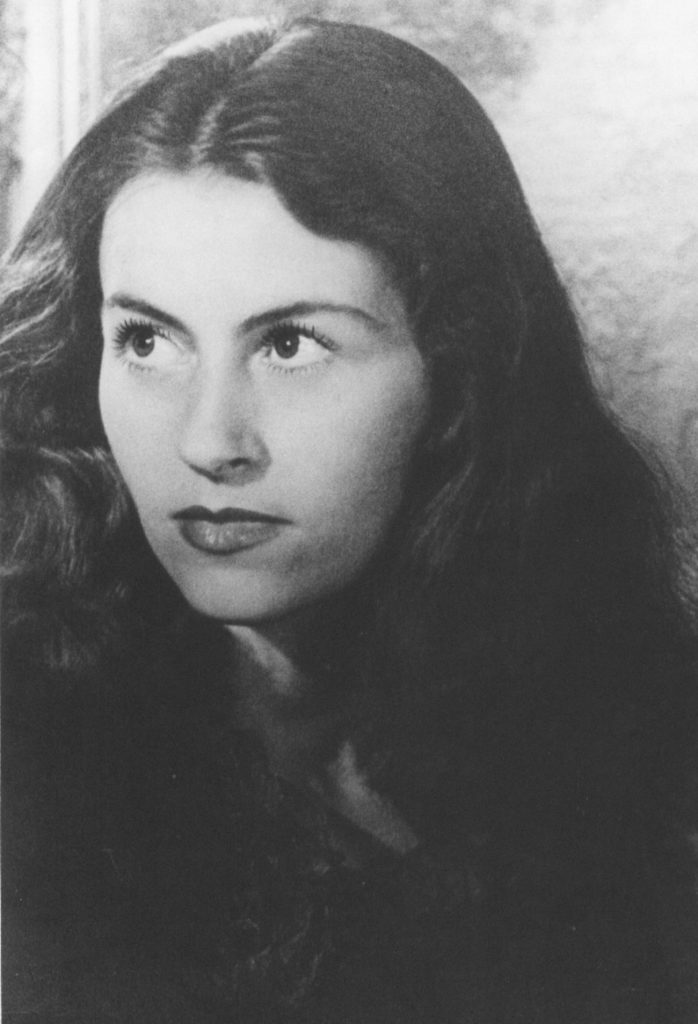

Cette artiste est née le 6 juillet à Berlin-Grunewald dans une famille bourgeoise. Son père et son beau-père furent membres du parti nazi. Elle travaille d’abord comme sténotypiste, puis comme scénariste et auteur de films publicitaires entre 1933 et 1942 pour l’Universum Film AG (UFA), instrument cinématographique du III ème Reich sous le contrôle de Goebbels à Berlin. Elle se marie en 1942 et a deux enfants (Katrin, née le 23 mai 1943, et Christian, né le 11 février 1945). Son frère Horst meurt en août 1944, près de Vitebsk. Elle divorce en 1949 et confie ses enfants à la garde du père. Elle vit d’abord avec le peintre et danseur Alexander Camaro, puis rencontre le peintre Hans Bellmer (1902-1975) en 1953. Elle vit dix ans avec lui dans un petit studio au premier étage du 88 rue Mouffetard àParis. Elle participe au mouvement surréaliste et est proche de Max Ernst, Man Ray, Jean Arp, Roberto Matta, Victor Brauner et Henri Michaux.

Unica Zurn a été internée à sept reprises entre 1960 et 1970 (soit 35 mois en dix ans): d’abord en 1960 à Berlin, puis à Sainte-Anne dans le service du Docteur Jean Delay du 26 septembre 1961 au 23 mars 1963. Elle fait d’autres séjours psychiatriques à La Rochelle, puis à Maison Blanche (Neuilly-sur-Marne) et enfin à la clinique psychiatrique du château de la Chesnaie de Chailles. Elle est aussi soignée par le Docteur Gaston Ferdière comme Antonin Artaud. Le 19 octobre 1970, lors d’une permission de sortie pour quelques jours, elle saute du sixième étage du domicile de Hans Bellmer, 4 rue de la Plaine à Paris.

Il ne faut pas oublier qu’elle a publié aussi deux œuvres de fiction:

- L’Homme-Jasmin. Traduction Ruth Henry et Robert Valençay, avec une préface d’André Pieyre de Mandiargues, Paris, Gallimard, 1971; réédition Paris, Gallimard, collection «L’Imaginaire», 1999.

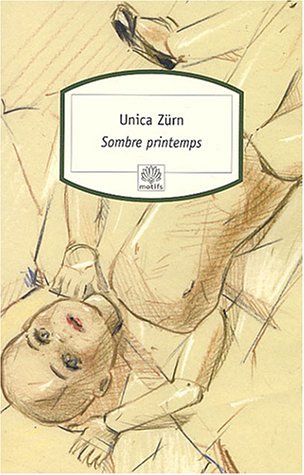

- Sombre printemps. Traduction Ruth Henry et Robert Valençay, Paris, Belfond, 1971. Réédition Paris et Montréal, éditions Écriture, 1997. Collection de poche Motifs, 2003.

«Mon enfance est le bonheur de ma vie.

Ma jeunesse est le malheur de ma vie.»