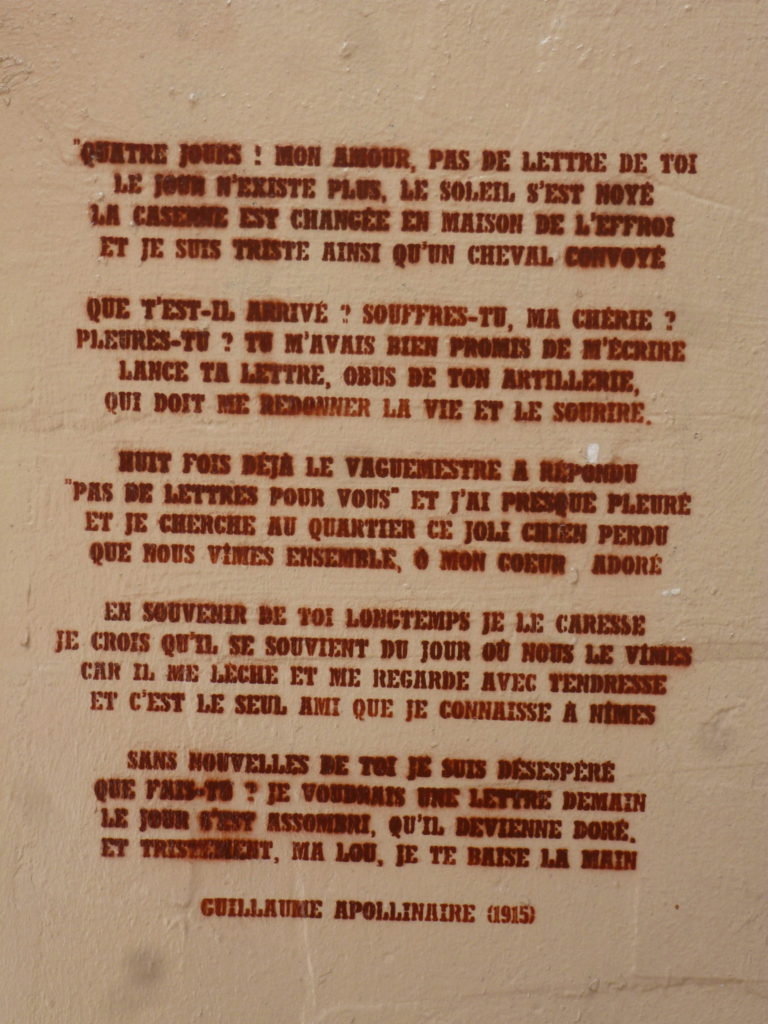

Dans le parcours Illustres! C215 autour du Panthéon, on peut retrouver Guillaume Apollinaire 11 rue Champollion sur une porte du cinéma La Filmothèque du Quartier Latin et lire un de ses Poèmes à Lou.

"Il faut voyager pour frotter et lisser sa cervelle contre celle d'aultruy" Montaigne, Essais Livre I, 1595

Mon voyage à Valparaíso au Chili en janvier 2018 m’a donné le goût du Street Art et depuis j’y suis plus attentif lors de mes promenades dans Paris.

Du 10 juillet au 8 octobre 2018, on peut suivre le parcours “Illustres ! C215 autour du Panthéon”

Dans la crypte du Panthéon, il est possible d’ observer de près les outils de travail et le processus de création de l’artiste urbain C215 (Christian Guéry né en 1973, actif depuis 2005) pour réaliser ses pochoirs. Ceux-ci sont réalisés à la main à partir des impressions photographiques, sans croquis préparatoire. Ils sont découpés au scalpel, scannés, agrandis puis archivés. Des livres, des lettres manuscrites, et des objets professionnels de Marie Curie, Germaine Tillion, André Malraux, Victor Hugo ou Antoine de Saint-Exupéry sont aussi exposés. Dans une interview filmée, l’artiste aborde son rapport au Panthéon, aux gloires de la nation, à la pratique des graffitis et aux messages que ces derniers véhiculent.

Ensuite, dans les rues du Ve arrondissement, on peut découvrir les portraits de 28 personnalités inhumées ou honorées au Panthéon. L’artiste C215 réussit à marquer la présence de personnages illustres dans la ville d’aujourd’hui avec des pochoirs très colorés. Les portraits graffés de 28 personnalités se retrouvent sur le mobilier urbain des rues du V arrondissement. Au détour d’une ruelle, sur une façade en briques ou sur le côté d’une boîte aux lettres, resurgissent ces illustres fantômes du passé.

«Ce qui m’intéresse aujourd’hui, c’est de rester dans le street art, dans la spontanéité des œuvres de la rue à taille humaine, qui sont périssables. Ce sont des choses qui surgissent tout à coup, qui n’étaient pas là hier. Il faut vite les prendre en photo avant leur disparition»

«Un graff fait la veille c’est du vandalisme, un graff fait il y a 2 000 ans c’est de l’Histoire.» pense Christian Guémy.

Le troisième volet ramène au Panthéon. Sur le trajet qui mène dans les hauteurs du monument, on peut voir des inscriptions mystérieuses. Le Panthéon abrite plusieurs milliers de graffitis. C’est l’occasion d’admirer la vue exceptionnelle à 360° et les messages qui s’inscrivent, plus ou moins lisibles. Inscriptions humoristiques, personnelles, érotiques ou politiques, elles racontent un morceau d’histoire du bâtiment, de sa construction à la Deuxième Guerre Mondiale.

Lu avec interêt et plaisir après avoir vu l’exposition Zao Wou-Ki au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris: Zao de Richard Texier, Gallimard, Mai 2017.

Ce livre n’est ni une biographie, ni un essai, mais un livre de souvenirs, le récit d’une amitié: entre l’auteur, Richard Texier, peintre et sculpteur français de renom, né en 1955, et Zao Wou-Ki (1920-2013), le célèbre peintre sino-français. Avec affection et humour, l’auteur raconte cette relation commencée en 1995 au Maroc et qui dura jusqu’à la mort de Zao. Le lecteur assiste à leurs rencontres, discussions, voyages, séances de travail. Richard Texier dévoile aussi, avec tact, les aspects secrets de la personnalité du grand artiste, les blessures liées à son passé chinois, ou son caractère enjoué, curieux de tout, très humain. C’est un petit livre léger et très agréable à lire.

Je ne connaissais pas Richard Texier avant la lecture de son livre. Je me suis rendu compte qu’il était bien connu dans le monde de l’art. Une de ses sculptures est installée à Paris devant la Gare du Nord. Il y a 5 ans, touché par la dérive des ours polaires due à la fonte de la banquise, il imagine Angel Bear, un ours de plus de 7 mètres de haut, dont l’existence est menacée par le réchauffement climatique. L’artiste a choisi la couleur rouge pour cet ours, placé devant la façade de la gare de Paris-Nord, afin d’accentuer le message implicite d’alerte et de danger qu’il compte bien faire passer aux 700 000 voyageurs quotidiens, passants et riverains de la première gare d’Europe.

Henri Michaux, Lecture de huit lithographies de Zao Wou-Ki, 1950.

“Les toiles de Zao Wou-Ki – cela se sait – ont une vertu: elles sont bénéfiques.”

Léonard De Vinci

«La pittura è cosa mentale – La peinture est une chose mentale.»

Richard Texier, Zao: “Dans ces occasions, nous ne parlions presque pas, perdus dans nos rêveries en sirotant notre breuvage. Il me racontait que Bram Van Velde et Samuel Beckett faisaient de même à la terrasse du café Le Sélect à Montparnasse. ils partageaient une heure ou deux sans dire un mot en regardant les passants. A la fin, l’un d’eux prenait congé en précisant qu’il avait passé un délicieux moment. L’affection s’accomode bien du silence. Il ne gêne que les étrangers. La présence bienveillante d’un ami suffit largement au bonheur partagé, toute parole est alors superflue.”

“Pourquoi entrait-il dans l’océan sans le regarder?”

” – En fait, tu vois, toute ma vie, j’ai essayé de peindre les nuages.”

Władysław Strzemiński est un peintre et théoricien de l’art polonais. Il est né le 21 novembre 1893 à Minsk (alors dans l’Empire russe, aujourd’hui en Biélorussie) et est mort le 26 décembre 1952 à Łódź.

Pionnier de l’avant-garde constructiviste des années 1920-1930, il théorisa l’unisme.

Au cours de la Première Guerre mondiale, en 1916, il sert comme officier du corps d’ingénieurs. Il est très grièvement blessé et amputé d’un bras et d’une jambe. En 1917, il achève ses études à l’École d’ingénieurs du génie militaire.

Pendant la révolution d’Octobre, en 1918, il assiste aux cours des premiers Ateliers libres d’art d’État ( SVOMAS) à Moscou, et prend contact avec Kasimir Malevitch (1879-1935) et Vladimir Tatline (1885-1953). Il fait la connaissance de l’artiste constructiviste polonaise Katarzyna Kobro (1898-1951) qu’il épousera en 1922. En 1919, il commence à travailler au Département des Beaux-Arts (IZO) du Commissariat de l’Éducation Populaire à Minsk. Il devient membre du Conseil d’administration de Moscou pour l’art et l’industrie artistique. En 1919-1920, il travaille avec le Département de l’Éducation du Gouvernement à Smolensk où, avec Katarzyna Kobro, il dirige un atelier artistique (IZO-studio) qui produit, entre autres, des affiches de propagande. Il collabore à la même époque avec Malevitch et le groupe UNOVIS («L’affirmation du nouveau en art») de Vitebsk. Strzemiński présente ses travaux constructivistes dans des expositions à Moscou, Riazan et Vitebsk.

Dans le contexte de la guerre soviéto-polonaise (février 1919 – mars 1921), en 1921 Strzemiński s’installe à Vilnius et commence à enseigner l’illustration, d’abord dans le cadre des Séminaires de Diplômés Militaires de Lukasinski et plus tard à l’école intermédiaire à Vileïka (Biélorussie). En 1922-23 et 1925-26, il travaille avec le périodique Zwrotnica («Le Lien », 1922-27, associé à un mouvement littéraire d’avant-garde), publiant entre autres articles des Notes sur l’art russe. En 1923, il travaille avec Vytautas Kairiūkštis (1890-1961) à l’organisation de l’exposition de l’art nouveau à Vilnius, qui est en fait le point de départ pour le constructivisme polonais . En 1924 il est le co-organisateur du groupe Block (Bloc) , qui réunit l’avant-garde constructiviste polonaise. Il tente d’organiser l’installation de Malevitch en Pologne. C’est un échec. En 1926, il collabore avec le groupe d’architectes et de peintres Praesens (1926-1930), et rédige avec Szymon Syrkus «Le présent dans l’architecture et la peinture».

Entre 1924 et 1926, il enseigne le dessin à Szczekociny et prend un emploi en tant que professeur d’école intermédiaire à Brzeziny. En 1927 il donne des cours au Collège du Commerce et d’Industrie de Koluszki. Il suit sa propre méthode, thématique, qui se rapproche des méthodes du Bauhaus. Ses écrits de 1928 et 1932 éclairent sur ses conceptions pédagogiques .

Il publie aussi «L’unisme en peinture» (1928) et dans les années qui suivent plusieurs autres textes où il précise ses idées sur le plan théorique, dont «Composition de l’étendue. Évaluation du rythme de l’espace-temps» (1930) avec sa femme, Katarzyna Kobro.

En 1929, avec Katarzyna Kobro et Henryk Stazewski, et les poètes Jan Brzękowski et Julian Przyboś ils créent le groupe a.r. (l’avant-garde réelle – les artistes révolutionnaires). Katarzyna Kobro est aussi membre du groupe international Abstraction-Création fondé à Paris en 1931. Dans les années 29-31 le groupe a.r. constitue, grâce à des amitiés et en pratiquant des échanges entre artistes, la Collection Internationale d’Art Moderne qui est transmise au Musée Municipal d’Histoire de l’Art de Łódź. Les musées de la ville réorganisent alors profondément leurs collections, et fondent en 1930 le Muzeum Sztuki, dont le cœur est constitué par cette exceptionnelle collection d’art abstrait contemporain. Présentée au public en 1931, elle est la seconde collection muséographique internationale d’art moderne en Europe. Les artistes continuent de l’enrichir jusqu’en 1938. Elle est et reste d’autant plus exceptionnelle qu’elle résulte de choix d’artistes.

En 1931, Strzemiński vit à Łódź où il s’active dans l’Union des artistes plasticiens polonais (ZPAP). Il enseigne la typographie dans une école technique. En 1932, il reçoit le prix de la ville de Łódź. W. Strzemiński et K. Kobro vivent à Łódź pendant toute l’Occupation allemande dans des conditions très difficiles — les sculptures de Katarzyna, restées dans l’atelier et considérées comme «art dégénéré» par les nazis ont presque toutes été détruites. En 1945, W. Strzemiński devient maître de conférences à l’École nationale supérieure des arts plastiques de Łódź dont il est l’un des fondateurs. La même année, il lègue sa collection au Muzeum Sztuki de Łódź.

En 1946 il dessine la salle néoplastique du Muzeum Sztuki. En 1947-48 il fait réaliser par un atelier de menuiserie du musée de Łódź tout un ensemble de mobilier de formes et de couleurs néoplastiques. On trouve ainsi, dans la salle néoplasique, du mobilier qui rappelle ce type de production réalisé dans le cadre de De Stijl. La situation change avec l’établissement de la République populaire en Pologne en 1946. La répression stalinienne touche beaucoup de Polonais , et même certains cadres du Parti ouvrier polonais, comme Władysław Gomułka, arrêté en 1951.

En 1950, Władysław Strzemiński est licencié de l’École nationale supérieure des arts plastiques de Łódź (PWSSP) sur ordre du ministre de la Culture et des Arts, Wlodzimierz Sokorski. On lui reproche de ne pas respecter la doctrine du réalisme-socialiste. Il est radié de l’Association des peintres polonais sans laquelle il ne pouvait se fournir en matériel de peinture. Il est aussi écarté de tous ses emplois officiels.

Privé de tickets d’alimentation, il vit dans la misère et meurt de tuberculose fin décembre 1952. Il est enterré au Cimetière ancien de Łódź. Sa femme, Katarzyna Kobro, dont il était séparé, est morte, elle, avant lui, en février 1951.

La plus grande collection de peintures de Władysław Strzemiński se trouve au Muzeum Sztuki de Łódź.

En 1987, son nom est donné à l’École nationale supérieure des arts plastiques de Łódź (PWSSP), aujourd’hui ASP Académie Strzemiński des beaux-arts.

En 2016, Bogusław Linda interprète le rôle de Władysław Strzemiński dans le dernier film d’Andrzej Wajda, sorti en France en 2017 sous le titre Les Fleurs bleues.

Lu “Quand vos nuits se morcellent. Lettre à Ferdinand Hodler” (Zoe, 2018)

Daniel de Roulet est un écrivain suisse de langue française, né à Genève. C’est le fils d’un pasteur protestant. Architecte et ingénieur en informatique, il est depuis 1997 auteur à plein temps. Le 5 janvier 1975, il a incendié le chalet de montagne du magnat de la presse allemande Axel Springer (1912-1985), situé au dessus de Rougemont. Il a rendu publique sa responsabilité dans le livre Un dimanche à la montagne (2006), paru après le délai de prescription. Axel Springer, propriétaire du tabloïd conservateur Bild (plus de trois millions de lecteurs), était suspecté alors d’être un ancien nazi.

Ferdinand Hodler est un peintre suisse né à Berne en 1853 . Il est mort il y a cent ans en 1918 à Genève. Issu d’un milieu très modeste et d’une famille nombreuse, il a été marqué, très jeune, par la mort de ses parents et de tous ses frères de tuberculose. Il est connu surtout comme paysagiste. Il rencontre Valentine Godé-Darel, son modèle, en 1908. Elle est peintre sur porcelaine, indépendante, sensuelle et instruite. Elle devient sa maîtresse et la mère de sa fille, Paulette, le 13 novembre 1913. Avec plus de 50 peintures à l’huile, 130 dessins et 200 croquis, Hodler a rendu compte chaque jour de l’avancement de la maladie sur le visage de sa bien-aimée. Elle est morte le 25 janvier 1915 à 17 heures.

« Jour après jour, … l’attention forcenée de Hodler s’applique à la tête de la jeune femme. Obstiné lui-même, parfois jusqu’à l ‘épuisement, à traquer les progrès du mal sur les traits, les creux, l’os qu’il aime.

C’est la tête jeune ( 42 ans ) qui meurt, c’est le vieillard ( 61 ans ) salubre qui peint. Ensuite il y a la maladie qu’on sait intraitable, incurable, l’arrêt de mort ne se discute pas. A ce verrou bute l’horreur. Comme si quelque chose d’essentiellement humain et d’inhumain de jouait devant nous, – et inéluctable, pour le couple.

Il y a l’effroi de la douleur de l’aimée, de sa solitude devant la mort, de l’inutilité de tout effort pour la sauver ou alléger sa souffrance. Et il y a l’amour blessé, la passion du peintre âgé pour cette femme que le mauvais destin lui arrache. » Jacques Chessex ( Les têtes )

“Quand vos nuits se morcellent. Lettre à Ferdinand Hodler”

“Seuls existent les corps et le souvenir des étreintes, les morts n’ont plu d’âme.”

“Pas un jour sans peindre.”

Christoph Blocher, l’homme d’affaires et politicien suisse xénophobe, possèdera plus de 100 oeuvres de Ferdinand Hodler.

Daniel de Roulet l’évoque ainsi dans son livre: ” Comprenez-moi bien, je ne reprocherai jamais à votre éminent collectionneur de se lever la nuit pour admirer en silence les lacs et les montagnes que vous avez peintes si belles. Je n’ai qu’un regret. Ses nuits qu’il dit ravagées par l’insomnie, il devrait les consacrer à saisir que, par exemple, ce paysage où une montagne se reflète dans un lac n’est pas magnifique parce que suisse, mais parce que vous en avez fait une peinture qui tend à l’universel, au-delà de tous nationalisme. Si vous permettez, à la prochaine occasion, je lui rappelerai ce que vous avez proclamé: “Le lac est un paysage planétaire.”

https://www.youtube.com/watch?v=AHOkcK7tNtM

Visite de l’exposition Zao Wou-Ki L’espace est silence au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris samedi dernier avec J. et E.U. L’exposition présente une sélection de quarante œuvres de très grandes dimensions dans de bonnes conditions dont certaines, un ensemble d’encres de 2006, n’ont jamais été exposées. Bien entendu, il ne s’agit pas d’une grande rétrospective, mais pourquoi faudrait-il bouder son plaisir? C’est la première grande exposition consacrée à Zao Wou-Ki en France depuis quinze ans. Je ne comprends pas très bien l’article mi-figue, mi-raisin de Philippe Dagen dans Le Monde du 07/06/2018 Exposition : Zao Wou-ki, le vide et le plein.

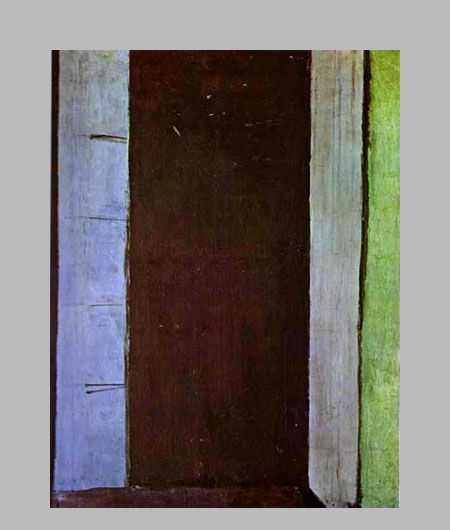

L’Hommage à Henri Matisse (02.02.86 1986) reprend la composition structurelle de Porte-fenêtre à Collioure (1914). Zao Wou-Ki admirait beaucoup Matisse et particulièrement ce tableau. “Ce silence est noir” écrit Henri Michaux dans un des poèmes inspirés par Zao Wou-Ki, peintre chinois arrivé en France en 1948. Lecture de huit lithographies de Zao Wou-Ki, ce sont 8 courts textes écrits par Henri Michaux en 1950 pour accompagner les lithographies du jeune peintre chinois qu’il vient de découvrir avec enthousiasme. Le poète et le peintre deviendront amis.

Lecture de huit lithographies de Zao Wou-Ki (Henri Michaux)

II

L’espace est silence

silence comme le frai abondant tombant lentement

dans une eau calme

ce silence est noir

en effet

il n’y a plus rien

les amants se sont soustraits à eux-mêmes

en « arrivant »

Bonheur profond

bonheur profond

bonheur semblable à la lividité

.

La lune a pris toute vie toute grandeur tout effluve

d’avance leur cœur se retire dans l’astre qui reflète

Vu lundi 11 juin au Centre Pompidou l’exposition Jean-Jacques Lebel l’outrepasseur.

J’ y suis allé avec une certaine curiosité. J’avais beaucoup apprécié les pièces que Jean-Jacques Lebel avait présentées dans les expositions collectives, 1917 (Centre Pompidou-Metz, 2013) et Les Désastres de la Guerre (Louvre-Lens, 2014).

Dans ma bibliothèque, j’ai retrouvé La poésie de la Beat Generation (Textes traduits et présentés par Jean-Jacques Lebel. Denoël, 1965) et La Double vue de Robert Lebel (Deyrolle éditeur, 1993 (1ère édition, collection «Le Soleil Noir», 1964). Robert Lebel (1901-1986), son père, historien d’art s’exila à New York en 1939. Il participa aux activités et publications des surréalistes et fut, en 1959, l’auteur de la première monographie consacrée à Marcel Duchamp.

Jean-Jacques Lebel est né à Paris en 1936. Installé à New York avec sa famille pendant la Seconde Guerre Mondiale, il a rencontré, très jeune, Billie Holliday en 1948, mais aussi André Breton, Benjamin Péret, Max Ernst, Claude Lévi-Strauss, Marcel Duchamp.

Breton l’a aidé à trouver sa place. “Mes parents ne savaient plus quoi faire de moi, Breton est le premier à m’avoir dit : “Vous tenez le bon bout.” Et nous avons commencé à aller aux Puces ensemble, où je cherchais des objets de dépaysement comme ces douilles sculptées par des poilus pendant la Première Guerre mondiale.”

J’ai retrouvé dans les vitrines du Centre Pompidou certains des livres de Jean-Jacques Lebel que je connaissais, par exemple L’Internationale Hallucinex, ensemble de documents dépliants in-8°, sous boîte carton imprimée rouge vif. (Paris, Le Soleil Noir, 1970). Cet ensemble contient des textes de Burroughs, Pélieu, Weissner, Nuttal, Sanders, Goutier, Kahn qui ont eu leur importance dans l’effervescence post-1968.

Jean-Jacques Lebel n’aime pas le mot «exposition». Il préfère le terme de«montrage», concept inventé par le peintre et réalisateur Robert Lapoujade (1921-1993). On retrouve à Beaubourg une partie de son activité des années 1950-60. Exclu du mouvement surréaliste en 1960 avec Alain Jouffroy, à la même époque, il traduit en français et publie William Burroughs, Allen Ginsberg, Michael McClure, Lawrence Ferlinghetti et Gregory Corso.

En 1960, il sera l’auteur, à Venise, de L’Enterrement de « La Chose » de Tinguely, sculpture jetée dans la lagune, ce qui est considéré comme le premier happening européen. Il a publié le premier essai critique en français sur ce type d’actions. En 1979, il lance le festival pluridisciplinaire Polyphonix, mêlant arts plastiques, vidéo, musique, performance, poésie, festival qui existe encore aujourd’hui.

En 1961, il prend l’initiative du Grand Tableau Antifasciste collectif, dont le sujet est la torture pendant la Guerre d’Algérie et sera sequestré par la Questura de Milan pendant 23 ans.

En 1968, Jean-Jacques Lebel prend part aux activités du « Mouvement du 22 mars », puis du Groupe anarchiste « Noir et Rouge » et à « Informations et correspondances ouvrières ». Il suit l’enseignement de Gilles Deleuze à la faculté de Vincennes et sera l’ami de Félix Guattari.

En 2016, Jean-Jacques Lebel a été co-commissaire de l’exposition rétrospective consacrée à la Beat Generation au Musée national d’Art moderne / Centre Georges Pompidou, Paris.

“Ce que l’on demande au regardeur, en somme, c’est de participer à l’insurrection de l’art et de cesser d’être un voyeur, un témoin passif, un consommateur résigné.” (1966)

“La seule chose nécessaire aujourd’hui, c’est de faire irruption dans le monde de l’art pour déciller les yeux, pour ouvrir les regards.”

L’exposition commence assez significativement par un Hommage à Billie Holliday (1959, Collection particulière). Elle est intéressante, mais m’a semblé d’une qualité un peu irrégulière.

J’ai écouté ensuite avec plaisir en podcast l’émission L’Heure bleue de Laure Adler sur France Inter: Jean-Jacques Lebel, engagé, 53’.

https://www.franceinter.fr/emissions/l-heure-bleue/l-heure-bleue-30-mai-2018

Jean-Jacques Lebel explique son parcours et écoute les archives proposées par Laure Adler:

Archive Ina de 1954 (au micro d’Emmanuel Berl et Maurice Clavel): Georges Bataille parle de son enfance. Lebel insiste sur l’importance qu’a eu Georges Bataille sur lui. Il évoque aussi la figure de Simone Weil évoquée dans Le Bleu du ciel.

Archive du 13 janvier 1947: Antonin Artaud. Conférence au Vieux Colombier.

Archive Ina du 22 mars 1996: Allen Ginsberg lit un de ses poèmes.

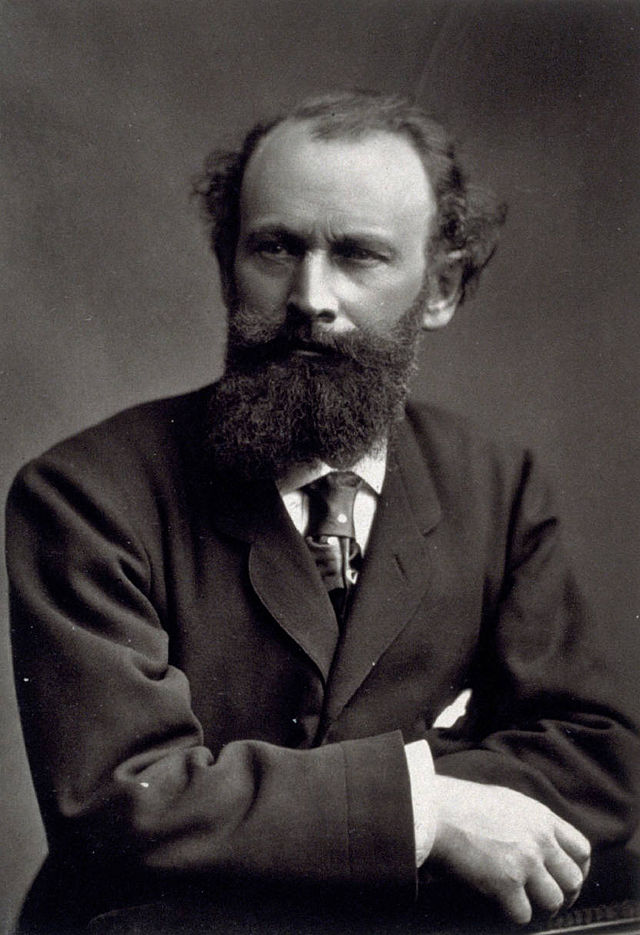

Lettre d’Edouard Manet à Henri Fantin-Latour

Dimanche matin [3 septembre 1865]

Mon cher ami, que je vous regrette ici et quelle joie c’eût été pour vous de voir ce Vélasquez qui à lui seul vaut le voyage ; les peintres de toutes les écoles qui l’entourent au musée de Madrid et qui y sont très bien représentés semblent tous des chiqueurs. C’est le peintre des peintres: il ne m’a pas étonné mais m’a ravi. Le portrait en pied que nous avons au Louvre n’est pas de lui. L’infante seule ne peut être contestée. Il y a ici un tableau énorme rempli de petites figures comme celles qui se trouvent dans le tableau du Louvre intitulé les cavaliers, mais figures de femmes et d’hommes, supérieures peut-être et surtout parfaitement pures de restauration. Le fond, le paysage est d’un élève de Vélasquez.

Le morceau le plus étonnant de cet [sic] œuvre splendide et peut-être le plus étonnant morceau de peinture que l’on ait jamais fait est le tableau indiqué au catalogue, portrait d’un acteur célèbre au temps de Philippe IV ; le fond disparaît, c’est de l’air qui entoure ce bonhomme tout habillé de noir et vivant ; et les fileuses, le beau portrait d’Alonzo Cano, las Meninas (les nains), tableau extraordinaire aussi, ses philosophes, étonnants morceaux – tous les nains, un surtout assis de face les poings sur les hanches, peinture de choix pour un vrai connaisseur, ses magnifiques portraits, il faudrait tout énumérer, il n’y a que des chefs- d’œuvre; un portrait de Charles Quint par Titien, qui a une grande réputation qui doit être méritée et qui m’aurait certainement je crois paru bien autre part, me semble ici être de bois;

Et Goya, le plus curieux après le maître, qu’il a trop imité dans le sens le plus servile d’imitation. Une grande verve cependant. Il y a de lui au musée deux beaux portraits équestres dans la manière de Vélasquez, bien inférieurs toutefois. Ce que j’ai vu de lui jusqu’ici ne m’a pas plus énormément; je dois en voir ces jours-ci une magnifique collection chez le duc d’Ossuna.

Je suis désolé, le temps est très laid ce matin et je crains que la course de taureaux qui doit avoir lieu ce soir et à laquelle je me fais un plaisir d’aller, ne soit remise, à quand? – Je vais demain faire une excursion à Tolède. Là, je verrai Gréco et Goya très bien représentés, m’a-t-on dit.

Madrid est une ville agréable, pleine de distractions. Le Prado, charmante promenade couverte de très jolies femmes toutes en mantilles, ce qui est d’un aspect très original; dans les rues encore beaucoup de costumes, les toreros qui eux aussi ont un costume de ville curieux.

Adieu, mon cher Fantin, je vous serre la main et suis t. à vous.

E. Manet

Vous pouvez compter sur votre catalogue quoiqu’il soit très difficile à avoir.

J’ai trouvé à Madrid, le jour de mon arrivée, un Français qui s’occupe d’art et qui me connaissait.

Je ne suis donc pas seul.

Daniel Cordier : « Il faut être optimiste » (Le Monde, 09/05/2018)

“Vous avez dit : « Il m’a choisi. » En fait, c’est bien plus que cela, parce que Jean Moulin est aussi celui qui vous a initié à la peinture. Au fond, sans lui, vous ne seriez peut-être jamais devenu galeriste et marchand d’art. Il ne vous a donc pas seulement choisi, il vous a aussi aidé à choisir votre vie.

Oui, c’est vrai, on peut résumer les choses comme ça. Mais la façon dont tout cela s’est passé est tout de même un peu plus compliquée. Car cette initiation à l’art, comme vous dites, s’est faite dans des circonstances assez particulières.

C’est-à-dire ?

Au moment où j’ai commencé à travailler avec lui, l’une des premières choses qu’il m’a dites est ceci : « Quand nous serons dans la rue, au restaurant ou dans n’importe quel endroit où nous risquons d’être entendus, je me mettrai à vous parler d’art pour que nous ne soyons pas suspectés. » Que voulez-vous ? C’était lui le patron, c’est lui qui décidait. Donc ça s’est passé comme ça : quand on était ensemble et qu’il sentait qu’il y avait un danger, il se lançait, il me parlait de Cézanne, de Renoir, de Kandinsky. La peinture moderne le passionnait.

En somme, durant vos journées avec Jean Moulin, il vous arrivait de passer de façon soudaine de la Résistance à l’art moderne, comme deux vies parallèles, cloisonnées… Dans vos Mémoires, vous racontez ainsi que c’est ce qui s’est passé le 27 mai 1943, quand a eu lieu la première réunion du Conseil de la Résistance, rue du Four (Paris 6e). Une date historique, puisque c’est là que la Résistance intérieure s’est unie pour se mettre sous la tutelle du général de Gaulle…

Oui, en effet. Pour être exact, je n’ai pas assisté personnellement à cette réunion, où il y avait Moulin et les grands chefs de la Résistance. Moi, j’étais dehors, rue du Four, entre la rue de Rennes et le carrefour de la Croix-Rouge, je devais récupérer des gens pour les amener dans l’appartement que nous avait prêté un médecin. J’étais aussi censé téléphoner pour prévenir ceux qui étaient à l’intérieur en cas de problème. D’ailleurs, quand j’y repense, c’était un peu enfantin : qu’est-ce que j’aurais bien pu faire s’il s’était passé quelque chose ? Je préfère ne pas y penser…

Mais bon, voilà, quand la fameuse réunion a été terminée, Moulin m’a donné rendez-vous dans une galerie près de la Seine. Il y avait des Kandinsky. Il m’a expliqué qui c’était. Pour moi, c’était une découverte. Après, nous sommes allés dîner du côté de Montmartre…

Pour vous, ce monde de l’art, c’était nouveau ?

Oui, complètement nouveau ! A cette époque-là, je n’étais encore jamais entré dans un musée. Je venais d’une famille de la vieille bourgeoisie de Bordeaux. C’était des gens qui avaient de l’argent, mais j’ai l’impression qu’eux non plus n’étaient jamais allés dans un musée… C’est grâce à Jean Moulin que j’ai su ce qu’était un musée, mais malheureusement il n’était déjà plus là…

Comment cela ?

Un jour, il m’avait dit : « Après la guerre, je vous emmènerai au Prado, à Madrid, et je vous montrerai quelque chose qui a beaucoup d’importance. » Il parlait de la peinture de Goya. Alors, quand vers la fin de la guerre je me suis retrouvé en Espagne, après avoir franchi les Pyrénées à pied et fait un peu de prison, j’y suis allé.

Je me trouve donc à Madrid avec quelques camarades. Ils me disent : « Viens avec nous au bordel. » Je leur réponds : « Ah non, moi je vais au Prado ! » Eux : « C’est quoi ? » Moi : « C’est un musée. » Je peux vous dire qu’ils s’en foutaient complètement. Alors, j’y suis allé tout seul. Et c’est là que j’ai rencontré la peinture.

Et c’est donc un peu plus tard que vous êtes devenu marchand d’art. Mais ce n’est pas quelque chose que vous avez décidé quand vous étiez avec Jean Moulin ?

Non, pendant la guerre, je n’avais pas ça en tête. A vrai dire, je ne savais pas ce que j’allais faire de ma vie. Je ne me posais pas la question. Je me disais que, une fois la guerre terminée, je continuerais volontiers à travailler avec mon patron… Je n’y pensais pas… Mais, après sa disparition [à l’été 1943], la guerre a encore duré deux ans. C’est après que j’ai commencé à acheter quelques tableaux.”

Alberto Giacometti

Du linge étendu, linge de corps et linge de maison, retenu par des pinces, pendait à une corde. Son insouciant propriétaire lui laissait volontiers passer la nuit dehors. Une fine rosée blanche s’étalait sur les pierres et sur les herbes. Malgré la promesse de chaleur la campagne n’osait pas encore babiller. La beauté du matin, parmi les cultures désertes, était totale, car les paysans n’avaient pas ouvert leur porte, à large serrure et à grosse clé, pour éveiller seaux et outils. La basse-cour réclamait. Un couple de Giacometti, abandonnant le sentier proche, parut sur l’aire. Nus ou non. Effilés et transparents, comme les vitraux des églises brulées, gracieux, tels des décombres ayant beaucoup souffert en perdant leur poids et leur sang anciens. Cependant hautains de décision, à la manière de ceux qui se sont engagés sans trembler sous la lumière irréductible des sous-bois et des désastres. Ces passionnés de laurier-rose s’arrêtèrent devant l’arbuste du fermier et humèrent longuement son parfum. Le linge sur la corde s’effraya. Un chien stupide s’enfuit sans aboyer. L’homme toucha le ventre de la femme qui remercia d’un regard, tendrement. Mais seule l’eau du puits profond, sous son petit toit de granit, se réjouit de ce geste, parce qu’elle en percevait la lointaine signification. A l’intérieur de la maison, dans la chambre rustique des amis, le grand Giacometti dormait.

1954

Recherche de la base et du sommet, II Alliés substantiels, 1971.