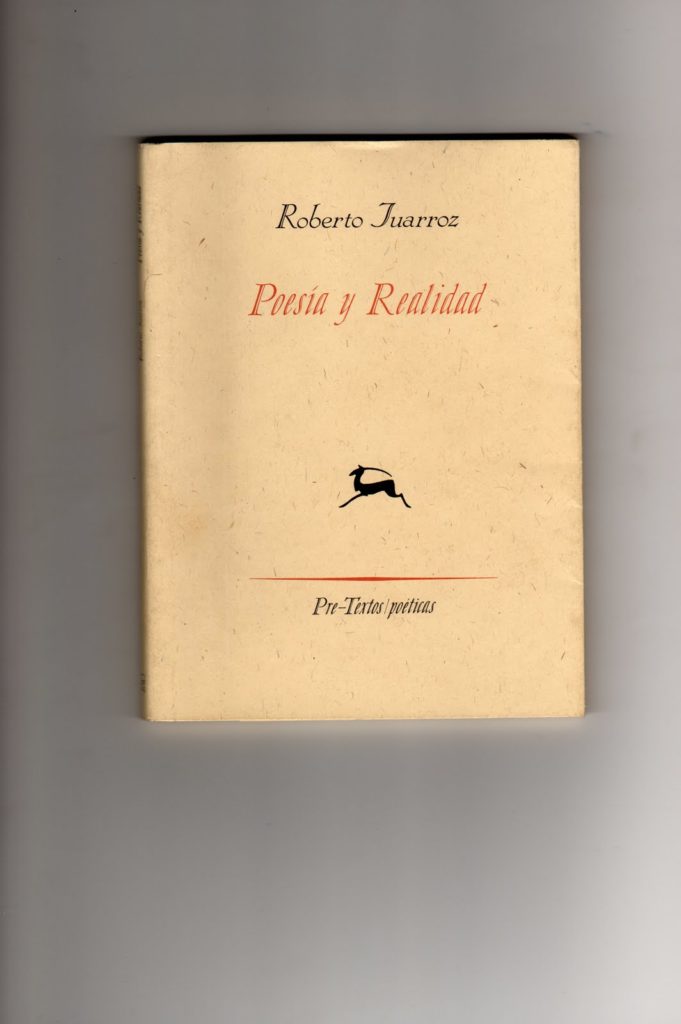

Les textes en prose du poète argentin sont aussi de grande qualité. Il s’agit d’un des écrivains argentins les plus importants du XX ème siècle, période pourtant faste pour la littérature de ce pays.

Poésie et réalité. Paris, Lettres vives, 1987. Traduction: Jean-Claude Masson.

« Quand le grand rabbin Israël Baal Shem-Tov pensait qu’une menace se profilait contre le peuple juif, il avait coutume d’aller concentrer son esprit en certain lieu du bois ; là, il allumait un feu, récitait certaine prière et le miracle s’accomplissait: le danger était écarté. Plus tard, quand son disciple, le célèbre Maguid de Mezeritsch, devait implorer le ciel pour les mêmes raisons, il accourait au même endroit et disait: « Maître de l’Univers, écoute-moi. Je ne sais comment allumer le feu, mais je suis encore capable de réciter la prière.» Et le miracle s’accomplissait. Plus tard, le rabbin Mosh-Leib de Sassov allait également au bois pour sauver son peuple, et il disait: « Je ne sais comment allumer le feu, je ne connais pas la prière, mais je peux me placer à l’endroit propice et cela devrait suffire. » Et cela suffisait, et le miracle s’accomplissait. Ensuite, c’est au rabbin Israël de Rizzin qu’il revint d’éloigner la menace. Assis dans son fauteuil, la tête entre les mains, il parlait à Dieu en ces termes: « Je suis incapable d’allumer le feu, je ne connais pas la prière, je ne puis pas même trouver le lieu du bois. Tout ce que je sais faire, c’est raconter cette histoire. Cela devrait suffire.» Et cela suffisait. Dieu a créé l’homme parce qu’il aime les histoires.

Qu’il soit ou non question de Dieu, la réalité a produit l’homme parce quelque chose en elle, tout au fond, mystérieusement, réclame des histoires. Autrement dit, il semble y avoir, au tréfonds du réel, une demande de narration, d’illumination, de vision et peut-être d’argument à laquelle les hommes doivent pourvoir, qu’il y ait ou n’y ait pas d’autre sens. Il ne s’agit pas de l’histoire au sens vulgaire du terme, l’histoire de l’historiographie, semée de crimes et d’aberrations, mais de cet enchaînement secret de faits profonds qui constitue la véritable histoire de l’humanité – et peut-être davantage. J’ai toujours pensé la poésie comme la plus éminente manifestation de cette histoire occulte des hommes et de la correspondance ineffable avec la réalité qui s’y révèle, au-delà du gonflement du simple temps linéaire, au-delà des formules et des systèmes qui codifient la connaissance, la prière, le regard, le geste, le lieu, l’amour, le bois et même le feu. Je crois en outre que la réalité et la poésie, telles qu’elles se présentent à l’homme, exigent un détachement graduel, un dépouillement progressif, une croissante mise à nu, comme dans la parabole hassidique, afin de nous approcher du noyau essentiel de ce qu’il y a ou de ce qui existe, de ce qui est ou nous paraît être.»

Poesía y realidad, 1992. Valencia, Pre-textos.

« Cuando el gran rabino Israel Baal Shem-Tov creía que se tramaba una desgracia contra el pueblo judío, tenía por costumbre ir a concentrar su espíritu en cierto lugar del bosque; allí encendía un fuego, recitaba cierta plegaria y el milagro se cumplía: la desgracia quedaba rechazada. Más adelante, cuando su discípulo, el célebre Maguid de Mezeritsch tenía que implorar al cielo por las mismas razones, acudía a aquel mismo lugar del bosque y decía: “Señor del Universo, préstame oído. No sé cómo encender el fuego, pero todavía soy capaz de recitar la plegaria”. Y el milagro se cumplía. Más adelante, el rabino Moshe-Leib de Sassov, para salvar a su pueblo, iba también la bosque y decía: “No sé cómo encender el fuego, no conozco la plegaria, pero puedo situarme en el lugar propicio y esto debería ser suficiente”. Y esto era suficiente: también, entonces, el milagro se cumplía. Después, le tocó el turno al rabino Israel de Rizsin de apartar la amenaza. Sentado en su sillón, se tomaba la cabeza entre las manos y hablaba así a Dios: “Soy incapaz de encender el fuego, no conozco la plegaria, ni siquiera puedo encontrar el lugar en el bosque. Todo lo que sé hacer es contar esta historia. Esto debería bastar”. Y esto bastaba. Dios creo al hombre porque le gustan las historias.

Se hable de Dios o no se hable, la realidad produjo al hombre porque algo en ella, en su fondo, misteriosamente, pide historias. O dicho de otro modo, parece haber en lo profundo de lo real un reclamo de narración, de iluminación, de visión y hasta quizá de argumento que los hombres deben proveer, haya o no haya otro sentido. No se trata de la historia vulgar, la historia de la historiografía, sembrada de crímenes y aberraciones, sino de esa ilación secreta de hechos profundos que constituye la verdadera historia de la humanidad y tal vez de algo más. Siempre he pensado a la poesía como la manifestación más eminente de esa historia oculta de los hombres y el inefable empalme con la realidad que allí se revela, más allá del simple y entumecido tiempo lineal, más allá de las fórmulas y los sistemas que codifican el conocimiento, la plegaria, la mirada, el gesto, el lugar, el amor, el bosque y hasta el fuego. Creo, además, que la realidad y la poesía, tal como se dan al hombre, exigen un desprendimiento gradual, un progresivo despojamiento, una desnudez creciente, como en la parábola jasídica, hasta acercarnos al núcleo esencial de lo que hay o existe o es o nos parece que es. »