Canción otoñal

Noviembre de 1918

(Grenade)

Hoy siento en el corazón

un vago temblor de estrellas,

pero mi senda se pierde

en el alma de la niebla.

La luz me troncha las alas

y el dolor de mi tristeza

va mojando los recuerdos

en la fuente de la idea.

Todas las rosas son blancas,

tan blancas como mi pena,

y no son las rosas blancas,

que ha nevado sobre ellas.

Antes tuvieron el iris.

También sobre el alma nieva.

La nieve del alma tiene

copos de besos y escenas

que se hundieron en la sombra

o en la luz del que las piensa.

La nieve cae de las rosas,

pero la del alma queda,

y la garra de los años

hace un sudario con ellas.

¿Se deshelará la nieve

cuando la muerte nos lleva?

¿O después habrá otra nieve

y otras rosas más perfectas?

¿Será la paz con nosotros

como Cristo nos enseña?

¿O nunca será posible

la solución del problema?

¿Y si el amor nos engaña?

¿Quién la vida nos alienta

si el crepúsculo nos hunde

en la verdadera ciencia

del Bien que quizá no exista,

y del Mal que late cerca?

¿Si la esperanza se apaga

y la Babel se comienza,

qué antorcha iluminará

los caminos en la Tierra?

¿Si el azul es un ensueño,

qué será de la inocencia?

¿Qué será del corazón

si el Amor no tiene flechas?

¿Si la muerte es la muerte,

qué será de los poetas

y de las cosas dormidas

que ya nadie las recuerda?

¡Oh sol de las esperanzas!

¡Agua clara! ¡Luna nueva!

¡Corazones de los niños!

¡Almas rudas de las piedras!

Hoy siento en el corazón

un vago temblor de estrellas

y todas las rosas son

tan blancas como mi pena.

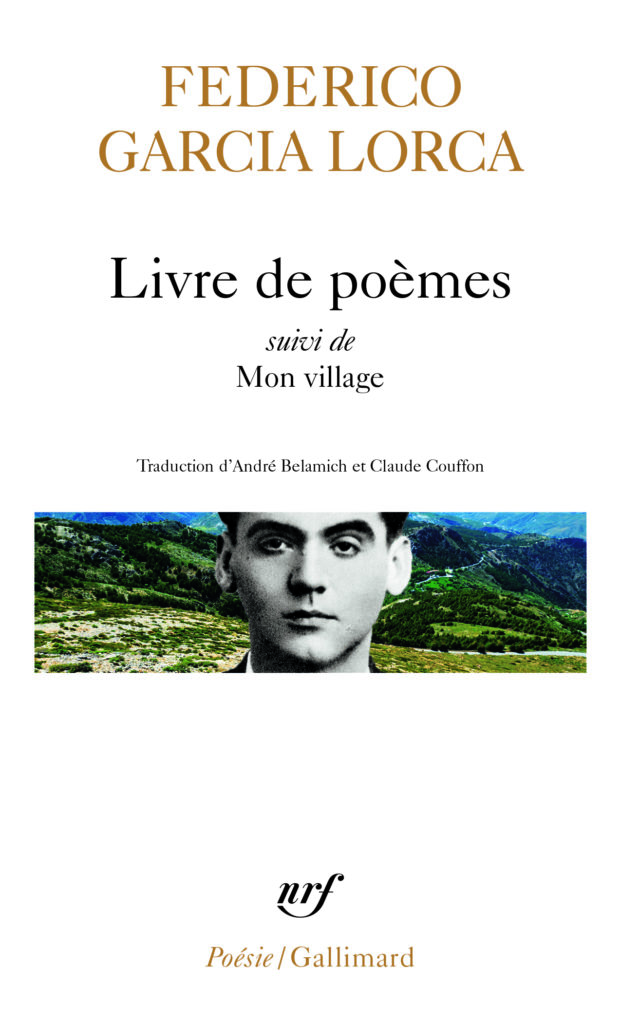

Libro de Poemas, 1921.

Chanson d’automne

Novembre 1918

Grenade

Aujourd’hui je sens dans mon coeur

Un vague frisson d’étoiles,

Mais mon sentier se perd

Dans l’âme du brouillard.

Le jour me tranche les ailes,

La douleur et le regret

Submergent mes souvenirs

Dans la source de l’idée.

Toutes les roses sont blanches

Aussi blanches que ma peine ;

Ces roses n’étaient pas blanches

Mais il a neigé sur elles

Qui étaient couleur d’iris.

Il neige aussi sur nos âmes.

La neige de l’âme a ses

Flocons de baisers, d’images

Qui s’enfouirent dans l’ombre

Ou le jour de la pensée.

La neige tombe des roses,

Celle de l’âme demeure,

Et la griffe des années

La transforme en un linceul.

Fondra-t-elle, cette neige,

Quand la mort viendra nous prendre ?

Connaîtrons-nous d’autres neiges,

D’autres roses plus parfaites ?

Sur nous la paix viendra-t-elle ?

Comme Jésus nous l’enseigne ?

Ou bien n’aurons-nous jamais

La solution du problème ?

L’amour n’est-il qu’illusion ?

Qui animera nos vies,

Si la pénombre nous plonge

Dans la véritable science

Du Bien qui n’existe pas,

Peut-être, et du Mal tout proche ?

Si l’espérance s’éteint,e s’éteint,

Si Babel se recommence,

Quelle torche éclairera

Nos chemins sur cette terre ?

Si l’azur n’est qu’un mirage,

Que deviendra l’innocence ?

Que deviendra notre cœur

Si l’Amour n’a pas de flèches ?

Si la mort est bien la mort,

Que deviendront les poètes

Et les choses endormies

Dont personne ne se souvient ?

Ô soleil des espérances !

Eau claire ! Lune nouvelle !

Fraîcheur des petits enfants !

Âme rude de la pierre !

Aujourd’hui je sens dans mon cœur

Un vague frisson d’étoiles

Et toutes les roses sont

Aussi blanches que ma peine.

Livre de poèmes, Éditions Gallimard, 1954.

Oeuvres complètes I. Bibliothèque de la Pléiade. NRF. Gallimard. 1981. Traduction André Belamich.