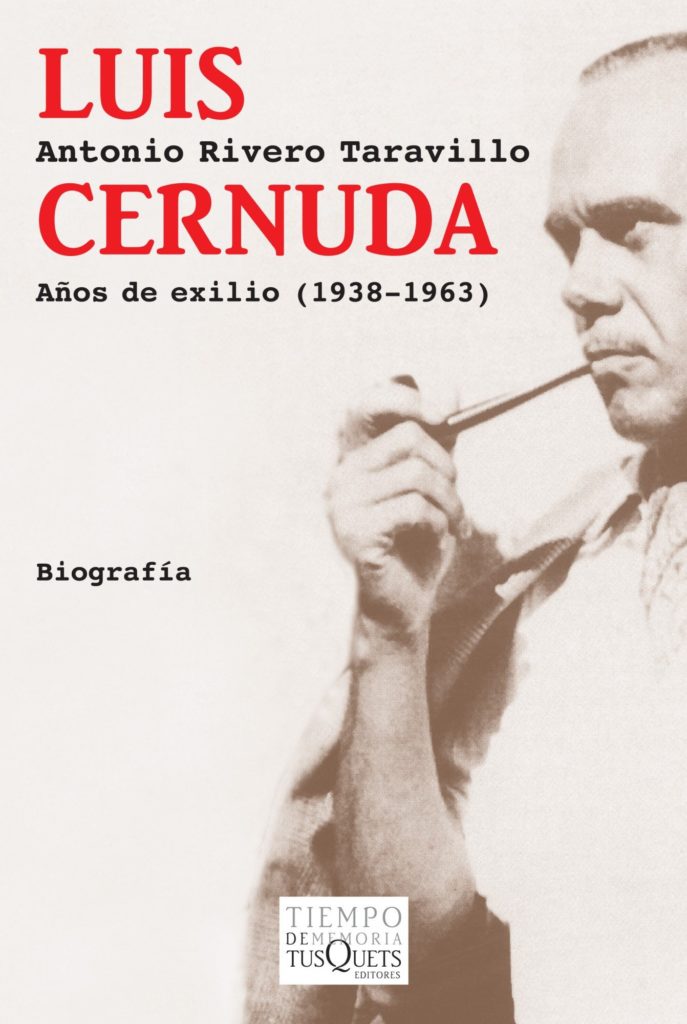

Le poète Luis Cernuda arrive par bateau à New York en septembre 1947. Il a quitté l’Espagne le 14 février 1938. C’est un exilé qui a passé dix ans en Grande-Bretagne. Il a subi les difficultés de la Seconde Guerre mondiale (pénuries, bombardements). Il va rejoindre le Mount Holyoke College (Massachusetts), établissement d’enseignement supérieur pour jeunes filles. Son amie Concha de Albornoz (1900-1972) lui a obtenu un poste de professeur. Il y enseigne de 1947 à 1952. L’arrivée à New York lui procure une forte émotion. Une nouvelle vie s’ouvre à lui après son expérience britannique qu’il a supporté avec difficulté. Il écrit en 1956 le poème en prose La llegada, publié dans l’édition de 1963 d’Ocnos. Nous trouvons dans ce texte la présentation classique de New York. Le poète met en valeur la belle architecture géométrique de la ville (« la línea de rascacielos sobre el mar, esbozo en matices de sutileza extraordinaria, un rosa, un lila, un violeta como los de la entraña en el caracol marino, todos emergiendo de un gris básico graduado desde el plomo al perla. »), mais insiste aussi sur la réalité sociale qui asphyxie l’individu. Cet aspect est bien mis en valeur par les démarches bureaucratiques auxquelles les autorités douanières le soumettent. Ces sentiments contradictoires sont résumés par l’antithèse : «ciudad abrupta y maravillosa»

La llegada

Despierto mucho antes del amanecer, levantado, duchado y vestido, listo el equipaje, te sentaste en el salón vacío. Todo, salones, pasillos y cubierta del buque, estaba desierto. Tras de los ventanales sólo el negror confundido del mar y del ciclo, aunque del mar se distinguiera siempre su trueno, apenas apercibido ya, con la medio costumbre adquirida en los días de travesía y la zozobra impaciente de la llegada a tierra y ciudad nuevas, aunque imaginadas de antiguo. La luz se fue haciendo y parecía que faltaba bastante para divisar la costa.

Sentado por largo espacio de espaldas a la hilera de ventanales, un presentimiento te hizo volver de pronto la cabeza. Ya estaba allí: la línea de rascacielos sobre el mar, esbozo en matices de sutileza extraordinaria, un rosa, un lila, un violeta como los de la entraña en el caracol marino, todos emergiendo de un gris básico graduado desde el plomo al perla. La cresta de los edificios contra el cielo y el borde contiguo del cielo estaban marcados de amarillo por un sol invisible, y a un lado y a otro ese eje de luz se oscurecía con noche y con mar en lo más alto y lo más bajo del horizonte.

Cuántas veces lo habías visto en el cine. Pero ahora eran la costa y la ciudad reales las que aparecían ante ti; sin embargo, qué aire de irrealidad tenían. ¿Eras tú quien estaba allí? ¿Estaba ante ti la ciudad que esperabas? Parecía tan hermosa, más hermosa que todo lo supuesto antes en imagen e imaginación; tanto, que temías fuera a desvanecerse como espejismo, que el buque estaba aún en camino, que no ibas a llegar nunca, condenado a vagar indefinidamente, alma desencarnada, entre el abismo ventoso del aire y el abismo furioso del agua.

Mas era la realidad: las molestias innumerables con que los hombres han sabido y tenido que rodear los actos de la vida (pasaportes, permisos, turnos de espera, examen policíaco, aduana) te lo probaron de manera tajante. Y más de siete horas después, terminado el acoso del animal humano, pudiste salir libre, del cobertizo de la aduana en el muelle a la luz del mediodía: al fin pisabas la ciudad que entreviste, fabulosa como un leviatán, surgiendo del mar de amanecida.

Parecía ahora tan trivial, igual en calles pardas y casas sórdidas a aquella Escocia aborrecible, dejada atrás hacía años. Pero eran sólo los suburbios; la ciudad verdadera estaba adentro, toda tiendas con escaparates brillantes y tentadores, como juguetes en día de reyes o día del santo, empavesada de banderas bajo un cielo otoñal claro que encendía los colores, alegre con la alegría envidiable de la juventud sin conciencia. Y te adentraste por la ciudad abrupta, maravillosa, como si tendiera hacia ti la mano llena de promesas.

Ocnos, 1963.

Luis Cernuda a intitulé Ocnos un recueil de 31 poèmes en prose, publié en 1942 à Londres. Il y recrée avec mélancolie et désespoir ses souvenirs d’enfance et d’adolescence de Séville depuis son exil à Glasgow (Écosse). Le livre aura deux autres éditions en 1949 (46 poèmes), à Madrid, et en 1963 à Xalapa (Mexique) (63 poèmes). Il y ajoute chaque fois de nouvelles expériences de son exil. Luis Cernuda est mort à México le 5 novembre 1963 quelques jours avant de recevoir les premiers exemplaires de l’édition définitive dont il avait corrigé les épreuves. Il existe une traduction en français de Jacques Ancet. Elle a été publiée par Les Cahiers des Brisants en 1987.