Philippe Lançon : “Les victimes de Charlie Hebdo sont avec moi plus qu’ils ne l’ont jamais été de leur vivant”

https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-16-avril-2018

"Il faut voyager pour frotter et lisser sa cervelle contre celle d'aultruy" Montaigne, Essais Livre I, 1595

Philippe Lançon : “Les victimes de Charlie Hebdo sont avec moi plus qu’ils ne l’ont jamais été de leur vivant”

https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-16-avril-2018

Rêverie

(…)

Le seul monde qui vaille est imaginaire

Le seul qui brille d’un pur éclat:

Nerval Michaux Verlaine Apollinaire.

Vieil Homme

Vieil homme les mots muets à la bouche montent

Que cherches-tu dans cette obscurité profonde,

Quel visage ancien? Quelle porte improbable?

Une source un bouquet une clé une main nue

Comme la nuit comme une phrase furtive

Une phrase perdue… ô chimère! ô soleil!

C’est l’hiver lieu d’effroi lieu final

Tu écoutes effaré dans le demi-jour du songe

Une abeille fleur vive et qui fredonne

Si proche parmi les choses de couleurs

Et les objets silencieux

C’est le frisson de vivre

Et le souffle reprend corps un instant

dans un vague étoilement

Lionel Ray, Souvenirs de la maison du temps, Gallimard, 2017

María Zambrano

Une présence décisive

——————————————————-Dès l’instant qu’une femme se livre à la philosophie, elle devient avantageuse et agressive, et réagit en parvenue. Arrogante et pourtant incertaine, étonnée visiblement, elle n’est pas de toute évidence, dans son élément. Le malaise qu’inspire son cas, comment se fait-il qu’on ne l’éprouve jamais en présence de María Zambrano? Je me suis souvent posé la question, et je crois pouvoir y répondre: María Zambrano n’a pas vendu son âme à l’Idée, elle a sauvegardé son essence unique en mettant l’expérience de l’Insoluble au-dessus de la réflexion sur lui, elle a en somme dépassé la philosophie… N’est vrai, à ses yeux, que ce qui s’arrache aux entraves de l’expression, ou, comme elle le dit magnifiquement, la palabra liberada del lenguaje.

Elle fait partie de ces êtres qu’on regrette de ne rencontrer que trop rarement mais auxquels on ne cesse de penser et qu’on voudrait comprendre ou tout au moins deviner. Un feu intérieur qui se dérobe, une ardeur qui se dissimule sous une résignation ironique: tout débouche chez María Zambrano sur autre chose, tout comporte un ailleurs, tout. Si on peut s’entretenir avec elle de n’importe quoi, on est néanmoins sûr de glisser tôt ou tard vers des interrogations capitales sans suivre nécessairement les méandres du raisonnement. De là un style de conversation nullement marqué par la tare de l’objectivité, et grâce auquel elle vous conduit vers vous-même, vers vos poursuites mal définies, vers vos perplexités virtuelles. Je me rappelle exactement le moment où, au Café de Flore, je pris la décision d’explorer l’Utopie. Sur ce sujet, que nous avions abordé en passant, elle me cita d’Ortega un propos qu’elle commenta avec insistance; – je résolus à l’instant même de m’appesantir sur le regret ou l’attente de l’Âge d’or. C’est ce que je ne manquais pas de faire par la suite avec une curiosité frénétique qui, petit à petit, devait s’épuiser ou plutôt se muer en exaspération. Il n’empêche que des lectures étendues sur deux ou trois ans eurent leur origine dans cet entretien.

Qui, autant qu’elle, a le don, en allant au-devant de votre inquiétude, de votre quête, de laisser tomber le vocable imprévisible et décisif, la réponse aux prolongements subtils? Et c’est pour cela qu’on aimerait la consulter au tournant d’une vie, au seuil d’une conversion, d’une rupture, d’une trahison, à l’heure des confidences ultimes, lourdes et compromettantes, pour qu’elle vous révèle et vous explique à vous-même, pour qu’elle vous dispense en quelque sorte une absolution spéculative, et vous réconcilie tant avec vos impuretés qu’avec vos impasses et vos stupeurs.

Emil Cioran, Exercices d’admiration. Essais et portraits, Gallimard, 1956.

Galerie Gallimard 30/32 Rue de l’Université 75007 Paris 01 49 54 42 30

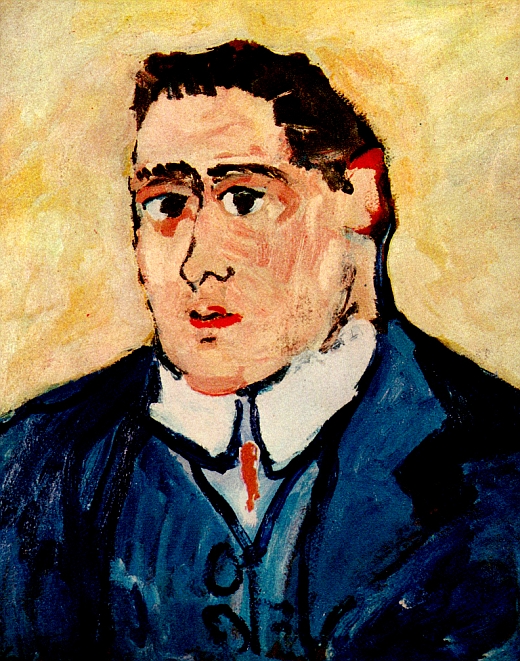

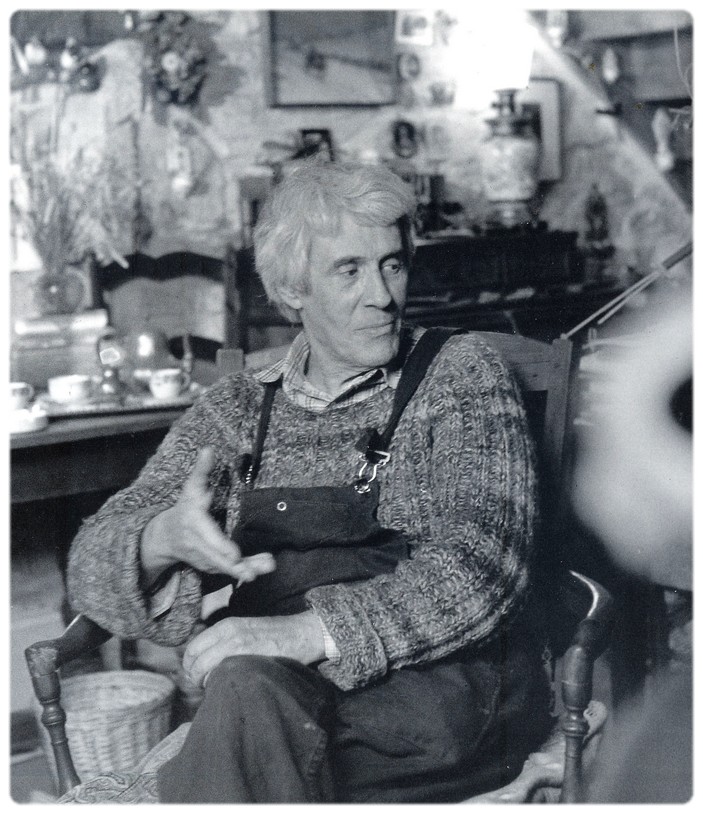

RENÉ CHAR ET ALBERTO GIACOMETTI

“UNE CONVERSATION SOUVERAINE” EXPOSITION PROPOSÉE PAR MARIE-CLAUDE CHAR 21 MARS 2018 – 14 AVRIL 2018. Du mardi au samedi de 13h à 19h

Galerie Gallimard 30/32 Rue de l’Université 75007 Paris 01 49 54 42 30

RENÉ CHAR ET ALBERTO GIACOMETTI

“UNE CONVERSATION SOUVERAINE” EXPOSITION PROPOSÉE PAR MARIE-CLAUDE CHAR 21 MARS 2018 – 14 AVRIL 2018. Du mardi au samedi de 13h à 19h

« TU AS TRAVERSÉ COMME UNE FLÈCHE SÛRE MES POÈMES.

J’EN SUIS TRÈS ÉMU. »

René Char à Alberto Giacometti, 26 septembre 1965

À l’occasion du trentième anniversaire de la mort de René Char, la Galerie Gallimard propose du 21 mars au 14 avril 2018 une exposition consacrée à l’auteur des Feuillets d’Hypnos.

Cette exposition se présente en deux parties : l’une consacrée à la collaboration de René Char avec son ami Alberto Giacometti, notamment pour les éditions bibliophiliques du Visage nuptial et de Retour Amont (à paraître en « Poésie/Gallimard ») ; l’autre, à la parution en 1948, il y a soixante-dix ans, du grand recueil de René Char, Fureur et mystère.

Éditions de luxe, estampes, documents originaux rares ou inédits seront ainsi présentés en hommage au poète.

Aphorismes sur bois enluminés 1956-58 Collection particulière.

Réécouter Les chemins de la connaissance. France Culture 19/12/2016.

Emil Cioran, Aveux et anathèmes. 1987.

“Se débarrasser de la vie, c’est se priver du bonheur de s’en moquer. Unique réponse possible à quelqu’un qui vous annonce son intention d’en finir.”

Emil Cioran, Syllogismes de l’amertume.1952.

“Notre mal étant le mal de l’histoire, de l’éclipse de l’histoire, force nous est de renchérir sur le mot de Valéry, d’en aggraver la portée : nous savons maintenant que la civilisation est mortelle, que nous galopons vers des horizons d’apoplexie, vers les miracles du pire, vers l’âge d’or de l’effroi”

Emil Cioran, Sur les cimes du désespoir, 1934, trad. André Vornic revue par Christiane Frémont, dans Œuvres, (Quarto Gallimard, 1995) p.19

« Pourquoi ne pouvons-nous demeurer enfermés en nous ? Pourquoi poursuivons-nous l’expression et la forme, cherchant à nous vider de tout contenu, à organiser un processus chaotique et rebelle ? Ne serait-il pas plus fécond de nous abandonner à notre fluidité intérieure, sans souci d’objectivation, nous bornant à jouir de tous nos bouillonnements, de toutes nos agitations intimes ? Des vécus multiples et différenciés fusionneraient ainsi pour engendrer une effervescence des plus fécondes, semblable à un raz de marée ou un paroxysme musical. Être plein de soi, non dans le sens de l’orgueil, mais de la richesse, être travaillé par une infinité intérieure et une tension extrême, cela signifie vivre intensément, jusqu’à se sentir mourir de vivre. Si rare est ce sentiment, et si étrange, que nous devrions le vivre avec des cris. Je sens que je devrais mourir de vivre et me demande s’il y a un sens à en rechercher l’explication. Lorsque le passé de l’âme palpite en vous dans une tension infinie, lorsqu’une présence totale actualise des expériences enfouies, qu’un rythme perd son équilibre et son uniformité, alors la mort vous arrache des cimes de la vie, sans qu’on éprouve devant elle cette terreur qui en accompagne la douloureuse obsession. Sentiment analogue à celui des amants lorsque, au comble du bonheur, surgit devant eux, fugitivement mais intensément, l’image de la mort, ou lorsque, aux moments d’incertitude, émerge, dans un amour naissant, la prémonition de la fin ou de l’abandon. »

Emil Cioran, La Chute dans le temps, 1964, in Œuvres, (Quarto Gallimard, 1995), p. 1098

«Pour autant que nous suivons le mouvement spontané de l’esprit et que, par la réflexion, nous nous plaçons à même la vie, nous ne pouvons penser que nous pensons ; dès que nous y songeons, nos idées se combattent et se neutralisent les unes les autres à l’intérieur d’une conscience vide. Cet état de stérilité où nous n’avançons ni ne reculons, ce piétinement exceptionnel est bien celui où nous conduit le doute et qui, à maints égards, s’apparente à la « sécheresse » des mystiques. Nous avions cru toucher au définitif et nous installer dans l’ineffable ; nous sommes précipités dans l’incertain et dévorés par l’insipide. Tout se ravale et s’effrite dans une torsion de l’intellect sur lui-même, dans une stupeur rageuse. Le doute s’abat sur nous comme une calamité ; loin de le choisir, nous y tombons. Et nous avons beau essayer de nous en arracher ou de l’escamoter, lui ne nous perd pas de vue, car il n’est même pas vrai qu’il s’abatte sur nous, il était en nous et nous y étions prédestinés. Personne ne choisit le manque de choix, ni ne s’évertue à opter pour l’absence d’option, vu que rien de ce qui nous touche en profondeur n’est voulu. Libre à nous de nous inventer des tourments ; comme tels, ce ne sont que pose et attitude ; ceux-là seuls comptent qui surgissent de nous malgré nous. Ne vaut que l’inévitable, ce qui relève de nos infirmités et de nos épreuves, de nos impossibilités en somme.»

Emil Cioran, Exercices d’admiration, « Joseph de Maistre », 1986, dans Œuvres, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2011, p.1131-1132

« Parmi les penseurs qui, tel Nietzsche ou saint Paul, eurent le goût et le génie de la provocation, une place non négligeable revient à Joseph de Maistre. Haussant le moindre problème au niveau du paradoxe et à la dignité du scandale, maniant l’anathème avec une cruauté mêlée de ferveur, il devait créer une œuvre riche en énormités, un système qui ne laisse pas de nous séduire et de nous exaspérer. L’ampleur et l’éloquence de ses hargnes, la passion qu’il a déployée au service de causes indéfendables, son acharnement à légitimer plus d’une injustice, sa prédilection pour la formule meurtrière, en font cet esprit outrancier qui, ne daignant pas persuader l’adversaire, l’écrase d’emblée par l’adjectif. Ses convictions ont une apparence de grande fermeté : aux sollicitations du scepticisme, il sut répondre par l’arrogance de ses préventions, par la véhémence dogmatique de ses mépris. […]

Envions la chance, le privilège qu’il eut de dérouter et ses détracteurs et ses fervents, d’obliger les uns et les autres à se demander : fit-il vraiment l’apologie du bourreau et de la guerre ou se borna-t-il seulement à en reconnaître la nécessité ? dans son réquisitoire contre Port-Royal, exprima-t-il le fond de sa pensée ou céda-t-il simplement à un mouvement d’humeur ? où finit le théoricien, où commence le partisan ? était-ce un cynique, était-ce un emballé, ou ne fut-il rien d’autre qu’un esthète fourvoyé dans le catholicisme ? »

Emil Cioran, Le mauvais démiurge (1969), in Œuvres, (Quarto Gallimard, 1995), pp.1169-1170

«Il est difficile, il est impossible de croire que le dieu bon, le « Père », ait trempé dans le scandale de la création. Tout fait penser qu’il n’y prit aucune part, qu’elle relève d’un dieu sans scrupules, d’un dieu taré. La bonté ne créée pas : elle manque d’imagination ; or, il en faut pour fabriquer un monde, si bâclé soit-il. C’est, à la rigueur, du mélange de la bonté et de la méchanceté que peut surgir un acte ou une œuvre. Ou un univers. En partant du nôtre, il est en tout cas autrement aisé de remonter à un dieu suspect qu’à un dieu honorable.

Le dieu bon, décidément, n’était pas outillé pour créer : il possède tout, sauf la toute-puissance. Grand par ses déficiences (anémie et bonté vont de pair), il est le prototype de l’inefficacité : il ne peut aider personne … Nous ne nous accrochons d’ailleurs à lui que lorsque nous dépouillons notre dimension historique ; dès que nous la réintégrons, il nous est étranger, il nous est incompréhensible : il n’a rien qui fascine, il n’a rien d’un monstre. Et c’est alors que nous nous tournons vers le créateur, dieu inférieur et affairé, instigateur des événements. (…).

Comme le mal préside à tout ce qui est corruptible, autant dire à tout ce qui est vivant, c’est une tentative ridicule que de vouloir démontrer qu’il renferme moins d’être que le bien, ou même qu’il contient aucunement. Ceux qui l’assimilent au néant s’imaginent sauver par là ce pauvre dieu bon. On ne le sauve que si on a le courage de disjoindre sa cause de celle du démiurge. Pour s’y être refusé, le christianisme devait, toute sa carrière durant, s’évertuer à imposer l’inévidence d’un créateur miséricordieux : entreprise désespérée qui a épuisé le christianisme et compromis le dieu qu’il voulait préserver.»

Je lis avec un certain plaisir les Entretiens d’Emil Cioran publiés dans la Collection Arcades (n°41) de Gallimard.

Je n’aime pas trop le personnage. Ses écrits de jeunesse comme ceux d’autres intellectuels roumains de la même génération sont marqués par l’idéologie du mouvement fascisant et antisémite de la Garde de fer.

Dans son troisième livre, Des larmes et des saints (1937), il écrit: «Les Hongrois nous haïssent de loin tandis que les Juifs nous haïssent au cœur même de notre société» et «Le Juif n’est pas notre semblable, notre prochain, et, quelle que soit l’intimité entretenue avec lui, un gouffre nous sépare». Plus tard, il enlèvera ces passages de l’édition française

Certains de ses écrits retiennent néanmoins mon attention, car j’apprécie les fragments, les écrits courts, les aphorismes.

J’admire son style. Le français n’est pas sa langue natale. Arrivé à Paris en 1937, il écrit son premier livre en français, Précis de décomposition, en 1947. Il ne sera publié qu’en 1949 chez Gallimard. Il écrit avec difficulté, le roumain et le français étant très différents, d’après lui.

Entretiens. Parution 1995.

Avec François Bondy, Fernando Savater, Helga Perz, Jean-François Duval, Léo Gillet, Luis Jorge Jalfen, Verena von der Heyden-Rynsch, J. L. Almira, Lea Vergine, Gerd Bergfleth, Esther Seligson, Fritz J. Raddatz, François Fejtö, Benjamin Ivry, Sylvie Jaudeau, Gabriel Liiceanu, Bernard-Henri Lévy, Georg Carpat Focke, Branka Bogavac Le Comte, Michael Jakob.

«Se dépenser dans des conversations autant qu’un épileptique dans ses crises.»

«Peut-on parler honnêtement d’autre chose que de Dieu ou de soi ?»

«L’être idéal ? Un ange dévasté par l’humour.»

« Il y a les pensées de tous les jours. Et il y a les pensées qui ne vous viennent que par éclairs »

“Nous durons tant que durent nos fictions.”

“Etre dupe ou périr.”

«Un livre doit fouiller les blessures, et même les irriter. Un livre doit être un danger.»

La tentation d’exister, 1956:

«Tout mot est un mot de trop.»

“El defecto más grave del hombre es la ingratitud. Fundo esta calificación superlativa en que, siendo la sustancia del hombre su historia, todo comportamiento antihistórico adquiere en él un carácter de suicidio. El ingrato olvida que la mayor parte de lo que tiene no es obra suya, sino que le vino regalada de otros, los cuales se esforzaron en crearlo u obtenerlo. Ahora bien, al olvidarlo desconoce radicalmente la verdadera condición de eso que tiene. Cree que es don espontáneo de la naturaleza, indestructible. Eso le hace errar a fondo en el manejo de esas ventajas con que se encuentra e irlas perdiendo más o menos. Hoy presenciamos este fenómeno en grande escala. El hombre actual no se hace eficazmente cargo de que casi todo lo que hoy poseemos para afrontar con alguna holgura la existencia lo debemos al pasado y que, por lo tanto, necesitamos andar con mucha atención, delicadeza y perspicacia en nuestro trato con él – sobre todo, que es preciso tenerlo muy en cuenta porque, en rigor, está presente en lo que nos legó-. Olvidar el pasado, volverle la espalda, produce el efecto a que hoy asistimos: la rebarbarización del hombre.”

Ideas y creencias, 1940.

Couplets de la Rue Saint-Martin

Je n’aime plus la rue Saint-Martin

Depuis qu’André Platard l’a quittée.

Je n’aime plus la rue Saint-Martin,

Je n’aime rien, pas même le vin.

Je n’aime plus la rue Saint-Martin

Depuis qu’André Platard l’a quittée.

C’est mon ami, c’est mon copain.

Nous partagions la chambre et le pain.

Je n’aime plus la rue Saint-Martin.

C’est mon ami, c’est mon copain.

Il a disparu un matin,

Ils l’ont emmené, on ne sait plus rien.

On ne l’a plus revu dans la rue Saint-Martin.

Pas la peine d’implorer les saints,

Saints Merri, Jacques, Gervais et Martin,

Pas même Valérien qui se cache sur la colline.

Le temps passe, on ne sait rien.

André Platard a quitté la rue Saint-Martin.

États de veille, Avril 1943.

Le musicien de Saint-Merry

J’ai enfin le droit de saluer des êtres que je ne connais pas

Ils passent devant moi et s’accumulent au loin

Tandis que tout ce que j’en vois m’est inconnu

Et leur espoir n’est pas moins fort que le mien

Je ne chante pas ce monde ni les autres astres

Je chante toutes les possibilités de moi-même hors de ce monde et des astres

Je chante la joie d’errer et le plaisir d’en mourir

Le 21 du mois de mai 1913

Passeur des morts et les mordonnantes mériennes

Des millions de mouches éventaient une splendeur

Quand un homme sans yeux sans nez et sans oreilles

Quittant le Sébasto entra dans la rue Aubry-le-Boucher

Jeune l’homme était brun et ce couleur de fraise sur les joues

Homme Ah! Ariane

Il jouait de la flûte et la musique dirigeait ses pas

Il s’arrêta au coin de la rue Saint-Martin

Jouant l’air que je chante et que j’ai inventé

Les femmes qui passaient s’arrêtaient près de lui

Il en venait de toutes parts

Lorsque tout à coup les cloches de Saint-Merry se mirent à sonner

Le musicien cessa de jouer et but à la fontaine

Qui se trouve au coin de la rue Simon-Le-Franc

Puis saint-Merry se tut

L’inconnu reprit son air de flûte

Et revenant sur ses pas marcha jusqu’à la rue de la Verrerie

Où il entra suivi par la troupe des femmes

Qui sortaient des maisons

Qui venaient par les rues traversières les yeux fous

Les mains tendues vers le mélodieux ravisseur

Il s’en allait indifférent jouant son air

Il s’en allait terriblement

Puis ailleurs

À quelle heure un train partira-t-il pour Paris

À ce moment

Les pigeons des Moluques fientaient des noix muscades

En même temps

Mission catholique de Bôma qu’as-tu fait du sculpteur

Ailleurs

Elle traverse un pont qui relie Bonn à Beuel et disparait à travers Pützchen

Au même instant

Une jeune fille amoureuse du maire

Dans un autre quartier

Rivalise donc poète avec les étiquettes des parfumeurs

En somme ô rieurs vous n’avez pas tiré grand-chose des hommes

Et à peine avez-vous extrait un peu de graisse de leur misère

Mais nous qui mourons de vivre loin l’un de l’autre

Tendons nos bras et sur ces rails roule un long train de marchandises

Tu pleurais assise près de moi au fond d’un fiacre

Et maintenant

Tu me ressembles tu me ressembles malheureusement

Nous nous ressemblons comme dans l’architecture du siècle dernier

Ces hautes cheminées pareilles à des tours

Nous allons plus haut maintenant et ne touchons plus le sol

Et tandis que le monde vivait et variait

Le cortège des femmes long comme un jour sans pain

Suivait dans la rue de la Verrerie l’heureux musicien

Cortèges ô cortèges

C’est quand jadis le roi s’en allait à Vincennes

Quand les ambassadeurs arrivaient à Paris

Quand le maigre Suger se hâtait vers la Seine

Quand l’émeute mourait autour de Saint-Merry

Cortèges ô cortèges

Les femmes débordaient tant leur nombres était grand

Dans toutes les rues avoisinantes

Et se hâtaient raides comme balle

Afin de suivre le musicien

Ah! Ariane et toi Pâquette et toi Amine

Et toi Mia et toi Simone et toi Mavise

Et toi Colette et toi la belle Geneviève

Elles ont passé tremblantes et vaines

Et leurs pas légers et prestes se mouvaient selon la cadence

De la musique pastorale qui guidait

Leurs oreilles avides

L’inconnu s’arrêta un moment devant une maison à vendre

Maison abandonnée

Aux vitres brisées

C’est un logis du seizième siècle

La cour sert de remise à des voitures de livraisons

C’est là qu’entra le musicien

Sa musique qui s’éloignait devint langoureuse

Les femmes le suivirent dans la maison abandonnée

Et toutes y entrèrent confondues en bande

Toutes toutes y entrèrent sans regarder derrière elles

Sans regretter ce qu’elles ont laissé

Ce qu’elles ont abandonné

Sans regretter le jour la vie et la mémoire

Il ne resta bientôt plus personne dans la rue de la Verrerie

Sinon moi-même et un prêtre de saint-Merry

Nous entrâmes dans la vieille maison

Mais nous n’y trouvâmes personne

Voici le soir

À Saint-Merry c’est l’Angélus qui sonne

Cortèges ô cortèges

C’est quand jadis le roi revenait de Vincennes

Il vint une troupe de casquettiers

Il vint des marchands de bananes

Il vint des soldats de la garde républicaine

O nuit

Troupeau de regards langoureux des femmes

O nuit

Toi ma douleur et mon attente vaine

J’entends mourir le son d’une flûte lointaine

Guillaume Apollinaire, Calligrammes, 1918.

N’oubliez pas de lire

“Dès que j’avais un livre, mon premier soin était de m’enfermer avec dans ma chambre d’hôtel comme pour une séance d’initiation, et je ne décrochais pas avant d’en avoir terminé, qu’il eût deux cents ou mille pages. Lire les paroles qu’un homme, dont on ne connaît généralement ni le visage ni la vie, a écrites tout spécialement à votre intention sans oser espérer que vous les liriez un jour, vous qui êtes si loin, si loin sur d’autres continents, d’une autre langue. Peut-être habite-t-il une grande maison de campagne au bord du Tibre ou un quarante-septième étage dans New York illuminé, peut-être est-il en train de pêcher l’écrevisse, de piler la glace pour le whisky de cinq heures, de caresser sa femme sur le divan, de jouer avec ses enfants ou de se réveiller d’une sieste en songeant à tout ce qu’il voulait mettre de vérité dans ses livres, sincèrement persuadé de n’avoir pas réussi bien que tout y soit quand même, presque malgré lui. Il a écrit pour vous. Pour vous tous. Parce qu’il est venu au monde avec ce besoin de vider son sac qui le reprend périodiquement. Parce qu’il a vécu ce que nous vivons tous, qu’il a fait dans ses langes et bu au sein, il y a de cela trente ou cinquante ans, a épousé et trompé sa femme, a eu son compte d’emmerdements, a peiné et rigolé de bons coups dans sa vie, parce qu’il a eu faim de corps jeunes et de plats savoureux, et aussi de Dieu de temps à autre et qu’il n’a pas su concilier le tout de manière à être en règle avec lui-même. Il s’est mis à sa machine à écrire le jour où il était malheureux comme les pierres à cause d’un incident ridicule ou d’une vraie tragédie qu’il ne révèlera jamais sous son aspect authentique parce que cela lui est impossible. Mais il ne tient qu’à vous de reconstituer le drame à la lumière de votre propre expérience et tant pis si vous vous trompez du tout au tout sur cet homme qui n’est peut-être qu’un joyeux luron mythomane ou un saligaud de la pire espèce toujours prêt à baiser en douce la femme de son voisin. Qu’il ait pu écrire les deux cents pages que vous avez sous les yeux doit vous suffire. Qu’il soit l’auteur d’une seule petite phrase du genre : «A quoi vous tracasser pour si peu, allez donc faire un somme en attendant», le désigne déjà à nous comme un miracle vivant. Même si vous deviez oublier cette phrase aussitôt lue et n’y repenser que le jour où tout va de travers, à commencer par le réchaud à gaz ou la matrice de votre femme. Et si par hasard vous avez la prétention de devenir écrivain à votre tour, ce que je ne vous souhaite pas, lisez attentivement et sans relâche. Le Littré, les articles de dernière heure, les insertions nécrologiques, le bulletin des menstrues de Queen Lisbeth, lisez, lisez, lisez tout ce qui passe à votre portée. A moins que, comme ce fut souvent mon cas, vous n’ayez même pas de quoi vous acheter le journal du matin. Alors descendez dans le métro, asseyez-vous au chaud sur un banc poisseux — et lisez ! Lisez les avis, les affiches, lisez les pancartes émaillées ou les papiers froissés dans la corbeille, lisez par-dessus l’épaule du voisin, mais lisez !…”

Louis Calaferte, Septentrion (1963)

Il aimait déclarer qu’il n’était ni optimiste ni pessimiste, mais mortimiste. Un mortimiste c’est quelqu’un qui a une forte conscience quotidienne de la mort.

“D’abord, on vous dit qu’on vous a donné la vie, et puis après qu’il faut la gagner.

C’est une escroquerie !”

Louis Calaferte, Fac-similé (1997)