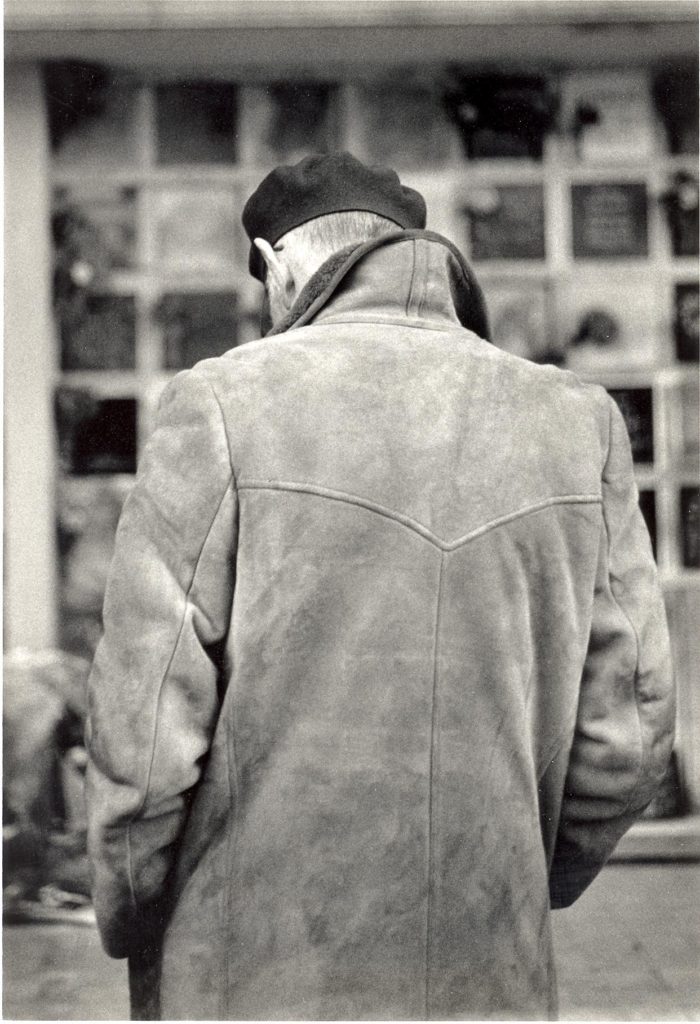

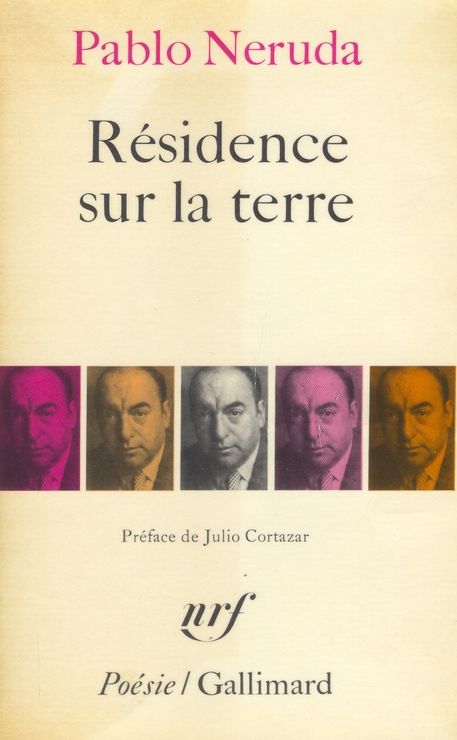

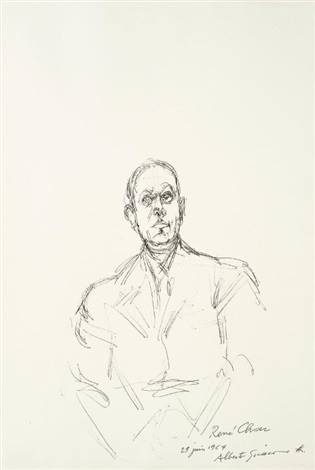

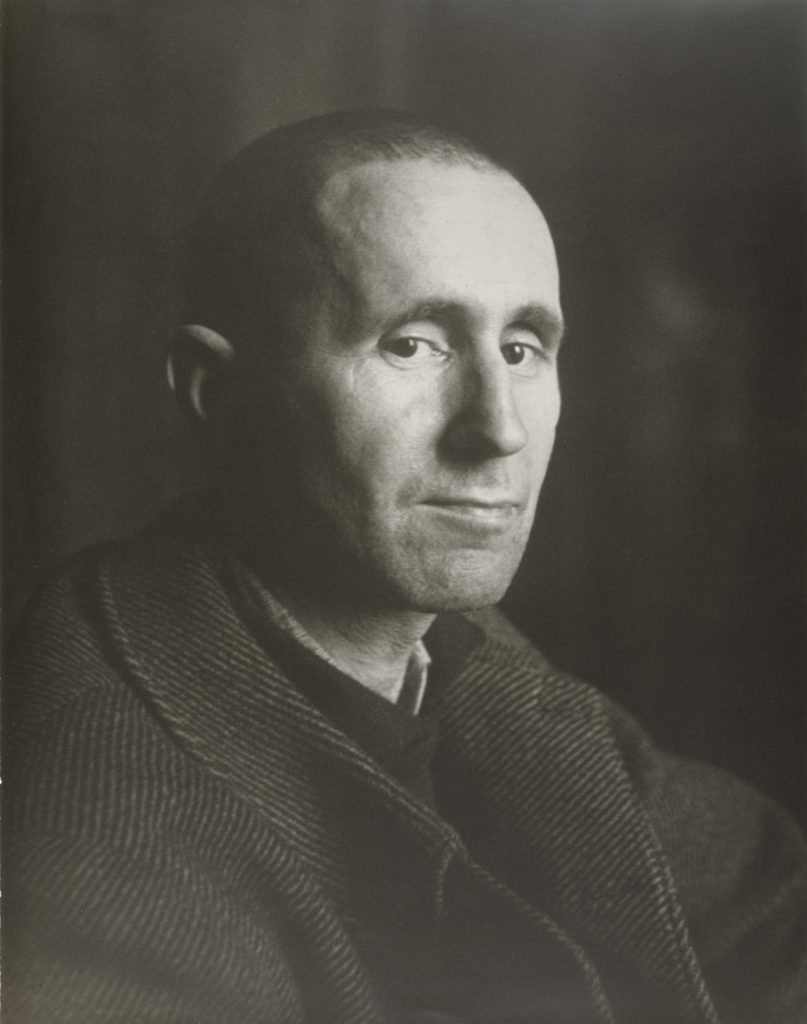

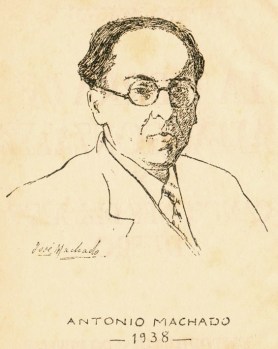

Le dimanche 22 janvier 1939, trois jours avant la chute de Barcelone, Antonio Machado et sa famille (Ana Ruiz, sa mère, son frère José, peintre et dessinateur, et l’épouse de ce dernier, Matea Monedero) se dirigent en convoi, dans un véhicule de la Direction Générale de la Santé, vers la frontière française. Les réfugiés attendent du 23 au 26 janvier dans un mas situé près de Cervià de Ter, à environ 10 kilomètres de Gérone. Ils repartent le jeudi 26 dans l’après-midi, jour de la chute de Barcelone, et doivent s’arrêter à nouveau au Mas Faixà, près de Figueras. Ils repartent le lendemain. Le 27 au soir, ils traversent Portbou sous la pluie. Les véhicules doivent s’arrêter. Antonio Machado et ses proches abandonnent une partie de leurs bagages et se joignent à la foule immense qui dans l’obscurité et le froid prend le chemin de l’exil. Ils arrivent au poste frontalier du col des Balitres. Ils y retrouvent l’écrivain Corpus Barga (1888-1979) qui parvient à convaincre le commissaire de police de les laisser passer. Le 28 janvier, ils prennent à Cerbère le train jusqu’à Collioure. Ils logent à l’hôtel Bougnol-Quintana. Grand fumeur, malade du coeur, le poète est conscient de l’usure de son corps. A partir du 18 février, il reste alité à cause d’une pneumonie. Antonio Machado, asthmatique et âgé de 64 ans, meurt le 22 février 1939, mercredi des Cendres, à trois heures et demie de l’après-midi dans la chambre n°5, au premier étage. Ses obsèques ont lieu le lendemain, 23 février. Son cercueil est porté par douze soldats républicains. Il est enterré dans un caveau prêté dans le cimetière de Collioure. Sa mère décède 25 février à 85 ans. Le 5 mai 1941, il est expulsé post-mortem de sa chaire de professeur de lycée par les autorités franquistes. Il ne sera réhabilité comme professeur qu’en 1981. Les deux corps seront transférés le 16 juillet 1958 dans une autre tombe, achetée grâce à des dons venant du monde entier. Parmi les donateurs: Pablo Casals, Albert Camus, André Malraux, René Char. Sur la pierre tombale se trouve depuis des décennies une boîte aux lettres qui ne désemplit pas.

Retrato

(…)

Cuando llegue el día del último vïaje,

y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,

me encontraréis a bordo ligero de equipaje,

casi desnudo, como los hijos de la mar.

Campos de Castilla (1907-17).

Portrait

(…)

Et quand viendra le jour du dernier voyage,

quand partira la nef qui jamais ne revient,

vous me verrez à bord, et mon maigre bagage,

quasiment nu, comme les enfants de la mer.

Champs de Castille (1907-1917). (Traduction Sylvie Léger et Bernard Sesé)