De 1928 à 1939, l’écrivain cubain Alejo Carpentier vit en France et Robert Desnos est un de ses meilleurs amis.

Le 21 février 1928, Robert Desnos part à Cuba. Il a réussi à se faire engager comme représentant de La Razón, un journal argentin, au Congrès de la presse latine, qui se tient à La Havane. Il arrive le 6 mars et rencontre Miguel Ángel Asturias, Corpus Barga entre autres. Il se rend compte de l’énergie incroyable que dégage cette ville. Lors de son séjour (du 5 au 16 mars 1928), il découvre la musique cubaine, les ” sons ”, la rumba et fréquente les jeunes révolutionnaires cubains qu’il fera connaître en France à son retour.

Le 16 mars 1928, Il ramène clandestinement avec lui, sur le paquebot Espagne, Alejo Carpentier qui fuit la dictature du général Gerardo Machado. Le futur romancier du Siècle des Lumières avait été incarcéré pendant sept mois pour avoir signé el Manifiesto Minorista, publié le 6 mai 1927, et se trouvait en liberté conditionnelle. Á Paris, ils travailleront ensemble dans les années 30 pour la radio et se verront presque tous les jours.

Paul Deharme ( 1898-1934 ) fonde en 1932 et dirige les studios Foniric, un service de production radiophonique, qui fournit notamment à Radio-Paris et Radio Luxembourg des campagnes publicitaires et des programmes de radio très élaborés, sponsorisés par des marques. Il organise un laboratoire de recherche au sein de Foniric et fait appel à des artistes divers ( Robert Desnos, Armand Salacrou, Jacques Prévert, Léon-Paul Fargue Alejo Carpentier, Antonin Artaud, Kurt Weill ). Foniric comme son nom l’indique associe le phonique et l’onirique, le son et le rêve. C’est l’idée que se fait Deharme de la TSF : faire rêver l’auditeur.

Le 3 novembre 1933, Radio-Paris à 20h15, Radio-Luxembourg et cinq postes régionaux à 21 heures, diffusent La Grande Complainte de Fantômas, suite dramatique en douze tableaux de Robert Desnos sur une mélodie de Kurt Weill, direction dramatique d’Antonin Artaud, direction musicale d’Alejo Carpentier. Il s’agit de faire de la publicité pour Si c’était Fantômas ?, un grand roman d’aventures inédites de Marcel Allain, publié en feuilleton à partir du 3 novembre dans Le Petit Journal.

Alejo Carpentier publie régulièrement dans son pays des articles sur l’Europe dans le Diario de la Marina et dans des revues comme La gaceta musical, Social ou Carteles. Le 19 mai 1939, il quitte l’Europe depuis Rotterdam. Il s’installera à Caracas jusqu’à la révolution cubaine (1959)

Après la mort du typhus du poète résistant à Terezín le 8 juin 1945, le romancier cubain a souvent rappelé la mémoire de son ami.

Le Monde, 26/01/1979

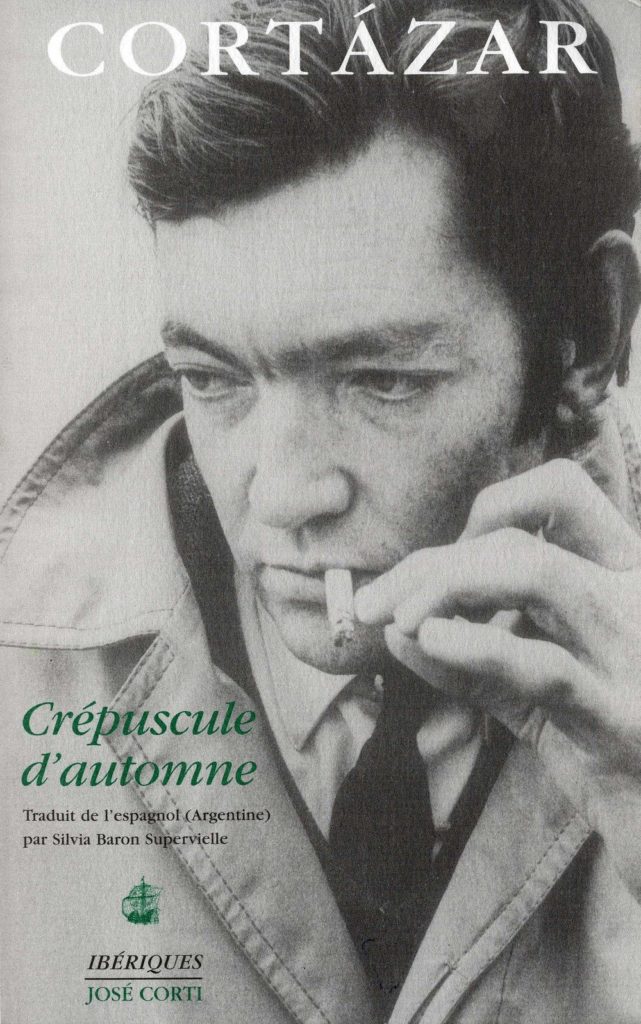

Portrait de Robert Desnos (Alejo Carpentier)

Lorsqu’il m’arrive d’évoquer le groupe d’écrivains, de peintres, de musiciens qui s’assemblaient chaque fin d’après-midi autour d’une très longue table – toujours la même – au café des Deux Magots, j’en demeure tout ébloui. De 1930 à 1934, on pouvait rencontrer là, liés par une amitié inébranlable qui valait bien mieux qu’un ” esprit d’école “, des hommes tels que Roger Vitrac, Michel Leiris, Georges Bataille, Georges Ribemont-Dessaignes, Pierre et Jacques Prévert, Antonin Artaud – aussi fidèle au rendez-vous que les autres, – Raymond Queneau, André Masson, Balthus, Robert Desnos. Côté musique : Edgar Varèse et son jeune disciple André Jolivet. Côté cinéma-théâtre : Jean-Louis Barrault, Etienne Decroux, Gaston Modot, Sylvia Bataille, Luis Bunuel. Comme visiteurs occasionnels : Léon-Paul Fargue et Saint-Exupéry, toujours bien accueillis. Et, à une table attenante à la nôtre, l’équipe du Grand Jeu :

René Daumal, Gilbert-Lecomte, le peintre Sima…

S’il n’y eut jamais parmi nous un ” esprit d’école “, il y régnait, par contre, un ” esprit de génération “, nourri des mêmes ferveurs, marqué par les mêmes antipathies, qui transformait tout naturellement les initiatives particulières en un travail collectif, et cela uniquement pour des raisons d’âge, de fidélité à certaines idées, à certaines prises de position vis-à-vis des événements de l’époque. Tous, nous collaborions aux revues Bifur, Documents, Iman – dont j’assurais la publication à Paris, en langue espagnole.

D’autre part, des projets qui exigeaient un travail d’équipe sortaient de nos réunions quotidiennes : un opéra pour Varèse, dont j’écrivis le livret avec Artaud, Desnos et Ribemont ; un Pantoum des pantoums, sorte de mystère lyrique, conçu par Gilbert-Lecomte sur des poèmes de René Ghil, dont la participation orchestrale devait être de Ribemont-Dessaignes et de moi-même. Enfin l’esprit de notre groupe se manifesta encore lors des représentations de Numance, monté par Jean-Louis Barrault en 1937, grâce au soutien financier de Desnos, avec des décors et des costumes d’André Masson, sur une musique que j’avais écrite.

Et quand Desnos fit son entrée à la radio, grâce au remarquable pionnier des mass media que fut Paul Deharme, il y entraîna aussitôt ses amis. Ce qui nous valut, très vite, des réalisations telles que La Grande Complainte de Fantômas (Artaud-Desnos-Kurt Weill) dont j’assurai la mise en ondes ; Salut au monde, inspiré de Walt Whitman (Desnos, Jean-Louis Barrault) ; Histoire de baleines (Desnos-Prévert), etc. (1).

Plusieurs Robert Desnos en Robert Desnos

Il est extrêmement difficile de fixer des souvenirs, lorsqu’on parle de Robert Desnos, car sa personnalité présentait des côtés si divers, si contradictoires en apparence, que tout effort d’assemblage, par les moyens de la mémoire, ne nous donne jamais qu’une image fuyante qui est plutôt le reflet d’un curieux caractère que la réalité profonde d’un homme qui mena une expérience poétique à ses possibilités extrêmes. Car il y avait plusieurs Robert Desnos en Robert Desnos, tous tellement nécessaires à ses raisons d’exister que seule une somme, à peu près impossible à établir, étant donnée sa complexité, nous donnerait un portrait véridique de celui qui, pourtant, était notre camarade de tous les jours.

Très secret, souvent distant, souvent replié sur son monde intérieur, sur la constante disponibilité créatrice de son génie, il sortait tout à coup de ses longs silences, passant brusquement à une sorte d’éclatement de lui-même qui se traduisait en de fulgurants monologues, rythmés, scandés, qu’il pouvait déclamer à tue-tête, en marchant au long d’une rue, surtout la nuit. Et quand il revenait de cette sorte de délire lucide, on retrouvait le charme d’un ami gouailleur, insouciant, porté à la blague, à la mystification, à la ” mise en boîte ” de n’importe qui, sachant jongler avec les mots d’une façon déroutante. Il avait le sens de l’éloge qui pouvait vous être le plus encourageant, comme il avait le génie de l’engueulade efficace, du scandale à froid, de la phrase terrible qui allait droit au but.

Fier d’avoir grandi dans le quartier de Saint-Merri, il empruntait volontiers un parler populaire, faubourien, qui contrastait curieusement avec ses habitudes de correction vestimentaire – correction poussée jusqu’au souci de porter des costumes du meilleur style ” deuil en vingt-quatre heures “, chaque fois qu’il avait à déplorer la mort d’un parent.

Anarchiste en apparence, il était néanmoins d’une rigidité à toute épreuve en ce qui concernait certains engagements idéologiques ou politiques qu’il tenait pour nécessaires ; appartenant à la génération de ceux qui criaient : ” Famille, je vous hais ! “, il adorait son père, mandataire aux Halles, et jamais il ne manquait le déjeuner familial du dimanche ; auteur de La Liberté ou l’Amour !, il fut d’une incroyable fidélité aux femmes qu’il aima ; désordonné et fantasque durant les heures de la nuit, il s’imposait, de jour, une discipline ponctuelle et presque tatillonne aux studios de la rue Bayard, où nous avons travaillé ensemble pendant six années (de 1933 à 1939).

Le monde hispanique

Mais, parmi les aspects les moins connus de Robert Desnos, il y en a un qu’ignorent de nombreux écrivains qui se sont penchés sur sa vie et sur son œuvre : ses relations avec le monde hispanique, et surtout latino-américain, à la suite de l’étonnant voyage qu’il fit à Cuba en 1928, au cours duquel il me détourna du projet de m’établir au Mexique – car l’atmosphère politique de La Havane m’était devenue irrespirable – pour m’amener à Paris, où je devais rester onze ans.

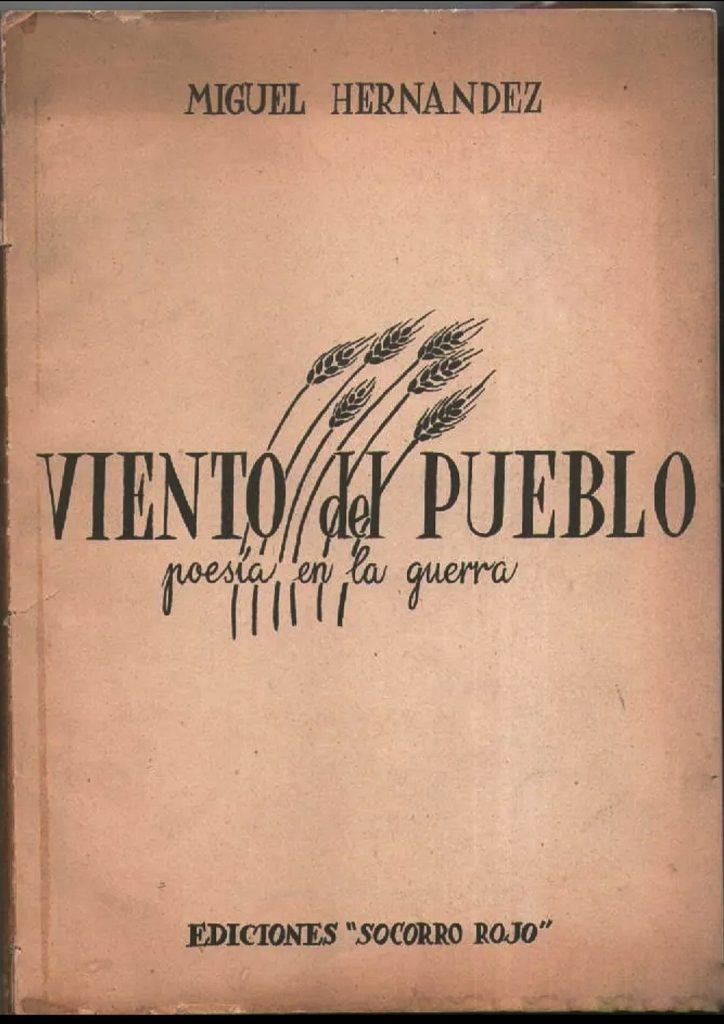

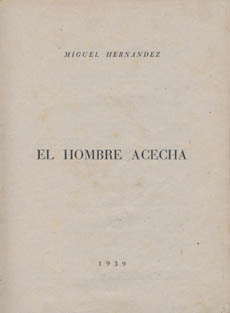

A partir de ce moment sa maison fut, en quelque sorte, un foyer permanent d’activités ayant un rapport avec les événements de l’Amérique latine et de l’Espagne : on y conspira contre le dictateur Machado ; on y rédigea des tracts et des manifestes ; on y vit défiler, selon les époques et les jours, Cesar Vallejo, Miguel Angel Asturias, Nicolas Guillen, Cardoza y Aragon, Neruda, Arturo Uslar Pietri, le compositeur Silvestre Revueltas, avec qui il commença à écrire une cantate en éloge de la nationalisation des pétroles mexicains. Il fit les esquisses d’un livret d’opérette, L’Etoile de La Havane, pour le compositeur cubain Eliseo Grenet… Puis, après deux voyages en Espagne, ce fut – on l’ignore trop – son amitié avec Federico Garcia Lorca. Et lorsque le poète de Noces de sang fut abattu par les fascistes et que la guerre civile se déchaîna, il y eut chez lui des réunions presque quotidiennes d’hommes tels que José Bergamin, Rafael Alberti, Joan Miro, Miguel Hernandez – qui devait mourir dans les geôles de Franco – et de tant d’autres qui se trouvent encore parmi nous, toujours fidèles à leurs idées d’alors.

Robert Desnos, poète essentiellement français, par l’œuvre et par le caractère, fut néanmoins un des esprits les plus universels d’entre les deux guerres. Puisse-t-il servir d’exemple à certains de nos contemporains trop souvent limités, en leurs vues du monde, par leur incapacité de regarder au-delà des frontières factices qu’ils se sont inutilement créées !…

Robert était un poète aimé de tous, par le fait même que, en véritable homme de son temps, sans cesser pour cela d’être foncièrement français, il se sentait espagnol à Madrid, cubain à La Havane, péruvien avec Vallejo – discutant même, en toute connaissance de causes, des faiblesses et des bévues de l’ american way of life avec son ami Hemingway, qui, bien des années plus tard, en 1945, me parlait avec admiration de l’auteur de Corps et Biens (” Je suis certain qu’il est dans la résistance “, me disait-il…) alors que nous ignorions, tous deux, qu’il venait de mourir des suites de sa captivité dans un camp de concentration allemand.

(1) Réalisations malheureusement perdues, car elles étaient enregistrées avec les moyens de l’époque, sur disques d’une vie limitée à quelques mois, dont l’enduit cellulosique se détachait au bout d’un certain nombre d’auditions.