(Merci à José Ramón Seco)

El País, 28 de marzo de 1982

El dramaturgo Buero Vallejo recuerda a su compañero de cárcel (Carmen Santamaría)

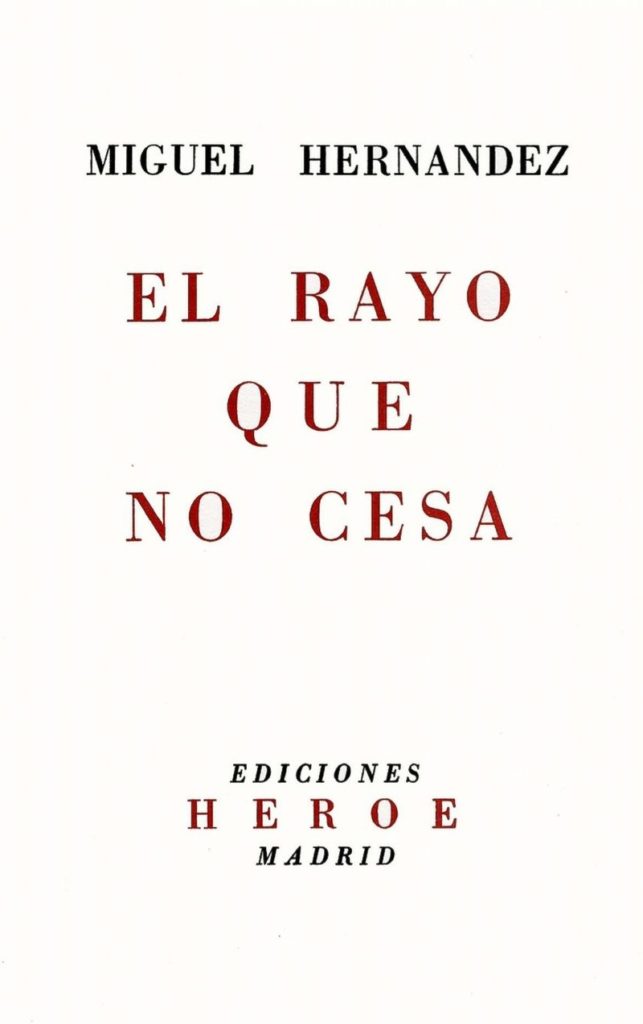

El 28 de marzo de 1942 moría en el Reformatorio de Adultos de Alicante el poeta Miguel Hernández. Había sido detenido por la policía portuguesa cuando intentaba refugiarse en el país vecino, y entregado a las autoridades españolas. Juzgado y condenado a muerte, Miguel pasó por varios centros penitenciarios hasta desembocar en el de su patria chica, donde la enfermedad acabaría con su peregrinación. Fue enterrado en el nicho número 1.009 de la ciudad de Alicante. Durante su estancia en la prisión de Conde de Toreno, en Madrid, Miguel Hernández tuvo una amistad singular, la del entonces pintor Antonio Buero Vallejo, a quien debemos el dibujo más conocido del poeta. Buero Vallejo recuerda en esta entrevista aquella relación entre rejas cuando se cumplen cuarenta años de la desaparición de su compañero Miguel Hernández.

“Yo conocí a Miguel en el último año de la guerra”, declara Buero Vallejo. “Le conocí en Benicasim; yo estaba en unas oficinas de trabajos diversos, y él había sido conducido al hospital. No tenia ninguna herida, pero estaba muy fatigado y necesitaba reponerse. Durante los veinte o treinta días que permaneció allí nos vimos poco, nada más que en las comidas, porque nos sentábamos a la misma mesa. Fue una relación superficial. Terminada la guerra, yo ingresé en la prisión de Conde de Toreno, y tiempo después llegó él. Me di a reconocer, me recordó enseguida y, entonces sí, entablamos una buena amistad que duró todo el tiempo que estuvimos juntos. Yo estaba ya en la galería de condenados a muerte, y él, como también fue condenado, vino a parar a la misma galería.

Pregunta. ¿Cómo se desarrolló su amistad? ¿Qué hacían ustedes cuando estaban juntos?

Respuesta. Hablábamos mucho; hablábamos sobre la tensa situación que vivíamos, hablábamos sobre los temas que para el hombre con inquietudes culturales son tan esenciales como el comer. Hablábamos de la poesía del 27, de la que él era como el benjamín, de la literatura en general, de su propia literatura. Yo entonces no me dedicaba todavía a escribir, pero hacía retratos, y ambos nos sabíamos artistas. Paseábamos por el palio de la cárcel, y él me recitó muchas de sus poesías, probablemente algunas concebidas en las noches de cárcel, porque él era muy mental, muy reflexivo, y tengo la impresión de que elaboraba sus poemas casi por completo de forma memorística antes de pasarlas al papel. Repasábamos juntos nuestro francés; a él le habían mandado las Cartas de Mme. de Sevigné, y durante bastantes días estuvimos leyéndolas juntos, corrigiéndonos mutuamente.

P. ¿Cómo era y se comportaba Miguel Hernández, el hombre, en aquel período?

R. El era un hombre de exterior abierto, expansivo, rotundo, amigo del chiste, de risa fácil. Era un introvertido profundo que a veces se quedaba ensimismado, distraido y un tanto melancólico, pero de forma espontánea pasaba a la broma, al pitorreo, al canturreo. Cantaba lo mismo cancioncillas ingenuas y vulgares que canciones de guerra que tenían letra suya.

P. ¿Recuerda usted algún hecho especial, alguna anécdota curiosa de aquel contacto carcelario con Miguel?

R. Hay una anécdota que da idea de cómo era este hombre por dentro; por dentro y por fuera. Cuando él entró en nuestra galería, yo comía con un compañero de expediente. Comer significaba compartir con otro u otros las cosas que mandaba la familia, quitándoselo quizá de la boca. Era una costumbre de los presos comer en república. Había mucha hambre, y el hambre era una obsesión primordial. El hambre es una piedra de toque para ver cómo es una persona. Como Miguel apenas recibía alimentos de fuera, mi compañero y yo pensamos invitarle a comer con nosotros. Yo fui a su petate y se Io propuse; él pareció aceptar, pero yo añadí: “Naturalmente, nos vamos a repartir la miseria, pero lo haremos con mucho gusto”. Me pareció un comentario lógico, pero para Miguel tuvo mas trascendencia de lo que imaginé. A la hora del rancho le esperamos, pero no apareció. Yo fui a buscarle, y entonces me dijo: “Mira, no, lo he pensado, y vosotros también estáis muy necesitados…”. Le insistí y no hubo manera de convencerle. Esto es un comportamiento insólito. Que una persona muy hambrienta, como era Miguel en aquel período, muy necesitada, dijese que no a una invitación de este tipo era insólito. Ofrecer lo poco que se tenía era normal, pero rechazarlo era de una abnegación y un desprendimiento inaudito. Era tal la sensibilidad de Miguel que no se permitía aceptar algo sabiendo que restaba: alimento a una persona que también estaba necesitada.