Nous avons vu samedi 29 octobre l’exposition Gisèle Freund Ce sud si lointain. Photographies d’Amérique latine.

Maison de l’Amérique latine, 217, Boulevard Saint-Germain. 75007 Paris.

Téléphone 00 33 1 49 54 75 00.

https://www.mal217.org/fr/expositions/gisele-freund

Commissaire Juan Álvarez Márquez. Conseiller spécial Juan Manuel Bonet.

(du 21 octobre 2022 au 07 janvier 2023)

Cette exposition est organisée en collaboration avec l’Imec (Institut Mémoires de l’édition contemporaine), installé à l’abbaye d’Ardenne (Calvados), près de Caen, où les archives de Gisèle Freund ont été déposées. Elle a été montrée une première fois en 2021 à Grenade (Espagne) au Centre José Guerrero sous le titre En el Sur tan distante, Gisèle Freund. Elle était présentée sous un format plus réduit (52 tirages posthumes).

La Maison de l’Amérique latine met en valeur 72 images, certaines inédites. Elles montrent ses voyages en Amérique latine, les paysages, la vie quotidienne dans les villages et sur les marchés, des scènes de la culture populaire, ses contacts avec des personnalités du monde de l’art, de la littérature, de la politique.

Sophie Gisela Freund est née à Berlin-Schöneberg le 19 décembre 1908. Son père lui offre un appareil Leica lorsqu’elle est adolescente. Elle étudie la sociologie à Francfort avec Norbert Elias. D’origine juive et membre d’un groupe communiste, elle fuit en mai 1933 l’Allemagne nazie. Elle poursuit ses études à la Sorbonne où elle présente, en 1936, sa thèse sur la sociologie de l’image La photographie en France au XIXe siècle. Elle est l’amie d’Adrienne Monnier, libraire-éditrice rue de l’Odéon, et de Sylvia Beach, créatrice de Shakespeare and Company et éditrice d’Ulysse de James Joyce en 1922. Elle côtoie et photographie de nombreux écrivains de l’époque. Elle devient française en 1936 grâce à un mariage blanc (elle divorcera après la guerre). A partir de 1937, Gisèle Freund se revendique comme journaliste reporter. En 1938, elle est l’une des premières à faire des clichés en couleur en utilisant les pellicules Agfacolor.

En 1940, Paris est occupée par les troupes nazies. Gisèle Freund fuit la capitale et se réfugie à Saint-Sozy dans le Lot. Invitée par Victoria Ocampo, la directrice de la revue Sur, elle quitte le midi de la France fin 1941 et embarque de Bilbao à bord d’un navire espagnol, Cabo de Buena Esperanza, à destination Buenos Aires. Elle établit là-bas des liens avec les écrivains proches de la revue. Depuis la capitale argentine, elle effectue plusieurs voyages en Patagonie et en Terre de Feu, en Uruguay, au Chili, au Pérou, en Bolivie, au Brésil et en Équateur, et surtout au Mexique en 1947, 1950 et 1952. Ce pays exercera toujours sur elle une grande fascination. Elle réalise aussi de nombreux reportages pour Time Magazine et Life, pour les journaux argentins La Nación et El Hogar, et mexicain Novedades. Elle fait partie de l’agence Magnum, créée par Robert Capa, de sa fondation de 1947 jusqu’en 1954.

En France, le ministère de la Culture lui décerne en 1980 le grand prix national des Arts pour la Photographie. Elle réalise en 1981 le portrait officiel du président François Mitterrand. En 1991, une grande rétrospective de son œuvre, intitulée Itinéraires, est organisée au Centre Georges-Pompidou.

Elle meurt à Paris le 30 mars 2000 à Paris. Elle est inhumée au cimetière du Montparnasse, tout près de sa maison atelier du 12, rue Lalande.

Quelques citations :

Gisèle Freund, Portrait. Entretiens avec Rauda Jamis. Des femmes, Antoinette Fouque. 1991.

« J’ai cru que la photographie était un moyen merveilleux pour que les peuples se connaissent entre eux. Je suis allée jusqu’à la terre de Feu pour photographier les derniers indiens alacalufes. J’ai cru à cette utopie : la connaissance des autres, de leurs différences, comme langage de paix entre les hommes. Car comment s’entre-tuer dès lors que l’autre n’est plus un inconnu ? Ma tâche était donc, pensais-je, de participer à la paix du monde à travers la photographie. »

« Je me souviens par exemple d’Alfonso Reyes, qui habitait une maison remplie de livres du sol au plafond et qui m’avait tout de suite dit : « Tout cela est à vous. » Vraiment les Mexicains étaient très chaleureux. D’ailleurs leur phrase de bienvenue était « Mi casa es tu casa » (« Chez moi c’est chez toi »).

« Les intellectuels mexicains ont une richesse culturelle infinie, beaucoup plus grande que chez les intellectuels français, par exemple. Les Mexicains ont des racines culturelles extraordinaires. Et puis, d’une certaine façon, ils sortent de leurs propres frontières pour accéder à notre culture classique, ce qui leur permet de se tenir au courant des créations et des textes du monde entier. J’ai connu au Mexique des gens extrêmement cultivés. Je n’ai eu aucun mal à en rencontrer qui connaissaient mieux que moi, sans conteste, la littérature française ou allemande. »

« Je ne sortais plus jamais sans mon appareil. Il était devenu mon troisième œil. »

« Je n’ai jamais cessé de vouloir comprendre ce qui se trouvait derrière un visage. »

« Il est rare de plaire à ceux que l’on photographie. C’est une des raisons pour lesquelles je n’ai pas fait du « portrait » ma profession et que je n’ai jamais possédé de studio de photographe. »

« La culture pour un photographe est bien plus importante que la technique. »

« J’ai touché, au Mexique, le coeur de ce monde surnaturel, comme jamais auparavant sur le continent américain. »

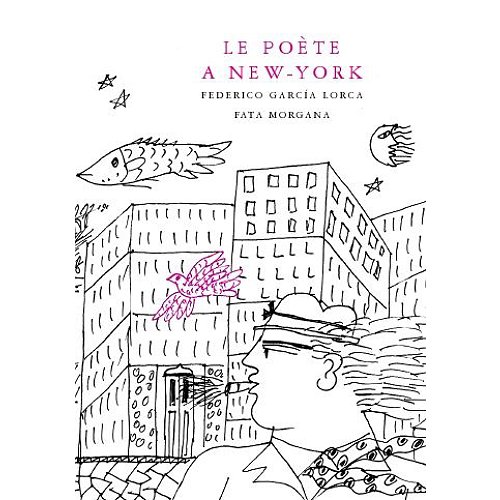

L’exposition emprunte son nom à un vers du poème de Luis Cernuda intitulé Quisiera estar solo en el sur, tiré du recueil Un rio, un amor (1929) .

Quisiera estar solo en el sur

Quizá mis lentos ojos no verán más el sur

de ligeros paisajes dormidos en el aire,

con cuerpos a la sombra de ramas como flores

o huyendo en un galope de caballos furiosos.

El sur es un desierto que llora mientras canta,

y esa voz no se extingue como pájaro muerto;

hacia el mar encamina sus deseos amargos

abriendo un eco débil que vive lentamente.

En el sur tan distante quiero estar confundido.

La lluvia allí no es más que una rosa entreabierta;

su niebla misma ríe, risa blanca en el viento.

Su oscuridad, su luz son bellezas iguales.

Toulouse, 20 de abril de 1929.

Un río, un amor, 1929.

Je voudrais être seul dans le Sud

Peut-être mes yeux lents ne verront plus le Sud

Aux légers paysages endormis dans l’espace,

Aux corps comme des fleurs sous l’ombrage des branches

Ou fuyant au galop de chevaux furieux.

Le Sud est un désert qui pleure quand il chante,

Et comme l’oiseau mort, sa voix ne s’éteint pas ;

Vers la mer il dirige ses désirs amers

Ouvrant un faible écho qui vibre lentement.

À ce si lointain Sud je veux être mêlé.

La pluie là-bas n’est rien qu’une rose entr’ouverte ;

Son brouillard même rit, rire blanc dans le vent.

Son ombre, sa lumière ont d’égales beautés.

Un fleuve, un amour. Traduction Jacques Ancet.