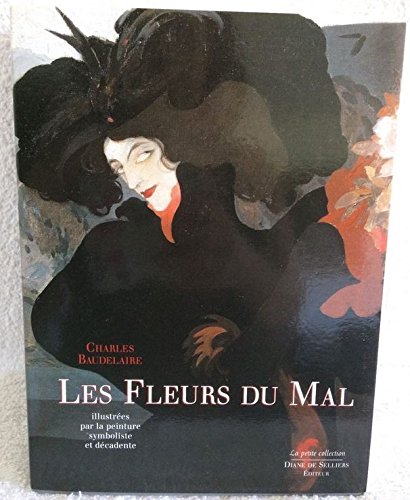

L’horloge II

Les Chinois voient l’heure dans l’œil des chats.

Un jour un missionnaire, se promenant dans la banlieue de Nankin, s’aperçut qu’il avait oublié sa montre, et demanda à un petit garçon quelle heure il était.

Le gamin du céleste Empire hésita d’abord ; puis, se ravisant, il répondit : « Je vais vous le dire ». Peu d’instants après, il reparut, tenant dans ses bras un fort gros chat, et le regardant, comme on dit, dans le blanc des yeux, il affirma sans hésiter : « Il n’est pas encore tout à fait midi. » Ce qui était vrai.

Pour moi, si je me penche vers la belle Féline, la si bien nommée, qui est à la fois l’honneur de son sexe, l’orgueil de mon cœur et le parfum de mon esprit, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, dans la pleine lumière ou dans l’ombre opaque, au fond de ses yeux adorables je vois toujours l’heure distinctement, toujours la même, une heure vaste, solennelle, grande comme l’espace, sans divisions de minutes ni de secondes, — une heure immobile qui n’est pas marquée sur les horloges, et cependant légère comme un soupir, rapide comme un coup d’œil.

Et si quelque importun venait me déranger pendant que mon regard repose sur ce délicieux cadran, si quelque Génie malhonnête et intolérant, quelque Démon du contretemps venait me dire : « Que regardes-tu là avec tant de soin ? Que cherches-tu dans les yeux de cet être ? Y vois-tu l’heure, mortel prodigue et fainéant ? » je répondrais sans hésiter : « Oui, je vois l’heure ; il est l’Éternité ! »

N’est-ce pas, madame, que voici un madrigal vraiment méritoire, et aussi emphatique que vous-même ? En vérité, j’ai eu tant de plaisir à broder cette prétentieuse galanterie, que je ne vous demanderai rien en échange.

Le Spleen de Paris (1869).

Commentaire d’André Blanchard dans ses carnets 1988-1989. De littérature et d’eau fraîche. (septembre 1988) :

” On sait que l’oeil du chat, du fait que les Chinois y voient l’heure, inspira à Baudelaire cette splendeur : ” Oui, je vois l’heure. Il est l’éternité. ” On aimerait interpréter cette sorte d’épitaphe comme le sacre du chat, sphinx par excellence, premier des premiers à être venu sur terre, et dont les yeux furent le parchemin sur lequel sont inscrits non seulement tout le savoir depuis l’origine, mais surtout l’énigme même du monde. “