Le 10 septembre 1931, Charles Baudelaire est le premier auteur à être publié dans la Bibliothèque de la Pléiade. Cette collection a été créée par Jacques Schiffrin, éditeur et traducteur, né à Bakou (Empire russe) le 28 mars 1892. Issu d’une famille juive d’industriels, chassée de Russie par la révolution de 1917, il s’installe en France en 1922 et crée en 1923 sa propre maison d’édition, les éditions de la Pléiade/J.Schiffrin & Cie. Le choix de Baudelaire pour le premier recueil de la Bibliothèque de la Pléiade est loin d’être conformiste. Il s’agit d’offrir au public lettré des œuvres complètes dans un format de poche élégant et robuste. Paraissent ensuite une douzaine de volumes dont les œuvres de Baudelaire, Racine, Voltaire, Edgar Allan Poe, Choderlos de Laclos, Alfred de Musset et Stendhal.

André Gide pousse Gaston Gallimard, propriétaire des éditions de la N.R.F., à intégrer la Bibliothèque de la Pléiade aux éditions Gallimard ce qui est fait le 31 juillet 1933. Jacques Schiffrin en devient le premier directeur. En juin 1936, Jacques Schiffrin accompagne, en tant qu’interprète, son ami André Gide dans un voyage de découverte de l’U.R.S.S à l’invitation des Soviétiques. Louis Guilloux, Jef Last, Pierre Herbart et Eugène Dabit étaient aussi du voyage .Le 5 novembre 1940, à la suite du décret-loi du régime de Vichy (« premier statut des Juifs » du 3 octobre 1940), il est licencié subitement par Gaston Gallimard. Cette décision provoque la « consternation » de Roger Martin du Gard et l’« indignation » d’André Gide. Aidé financièrement par Gide et par l’Américain Varian Fry (1907-1967), Schiffrin peut quitter la France avec sa famille au début de l’année 1941. Après être passé par Marseille, Casablanca et Lisbonne, il s’installe à New York en août 1941 et reprend son métier d’éditeur. Il fonde les éditions Pantheon Books avec Helen et Kurt Wolff (1887-1963), éditeurs allemands qui publièrent les premiers Franz Kafka en 1913. Il ne reviendra jamais en France. Souffrant d’une maladie respiratoire, il décède à New York le 17 novembre 1950.

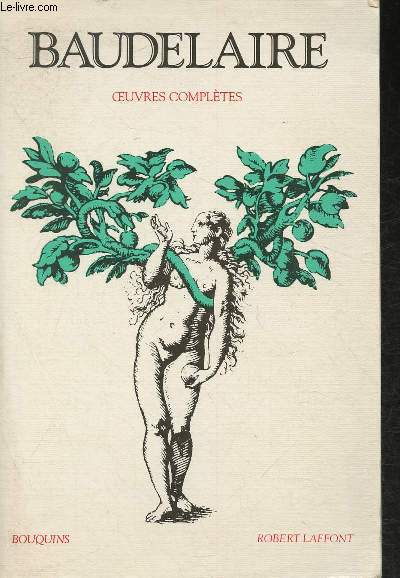

D’autres éditions des Oeuvres complètes de Baudelaire en Pléiade ont suivi. Elles ont été complétées par la publication de la correspondance du poète en deux volumes.

Charles Baudelaire, Œuvres complètes Tome I. Édition de Claude Pichois. Parution le 27 Novembre 1975. Bibliothèque de la Pléiade, n° 1. 1664 pages.

Charles Baudelaire, Œuvres complètes Tome II. Édition de Claude Pichois. Parution le 14 Octobre 1976. Bibliothèque de la Pléiade, n° 7. 1712 pages.

Charles Baudelaire, Correspondance Tome I. 1832-1860. Édition de Claude Pichois avec la collaboration de Jean Ziegler. Parution le 7 Décembre 1973. Bibliothèque de la Pléiade, n° 247. 1216 pages.

Charles Baudelaire, Correspondance Tome II. 1860-1866. Édition de Claude Pichois avec la collaboration de Jean Ziegler. Parution le 7 Décembre 1973. Bibliothèque de la Pléiade, n° 248. 1168 pages.

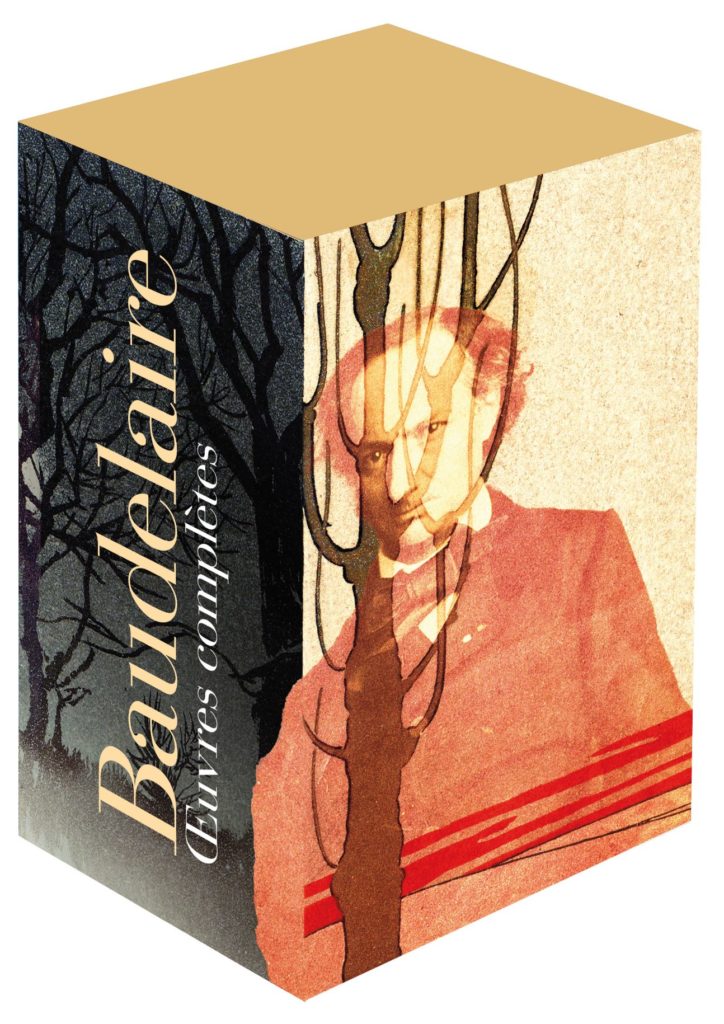

Une mise à jour de l’œuvre au grand complet (deux volumes sous coffret) vient de paraître. On la trouve en librairie depuis le jeudi 16 mai 2024. Elle suit l’ordre chronologique de publication depuis Le Salon de 1845 jusqu’aux derniers aphorismes, avec une présentation d’ Antoine Compagnon.

Œuvres complètes I, II. Coffret de deux volumes vendus ensemble. Édition publiée sous la direction d’André Guyaux et Andrea Schellino. Avec la collaboration d’Aurélia Cervoni, Antoine Compagnon, Romain Jalabert, Bertrand Marchal, Henri Scepi, Jean-Luc Steinmetz, Matthieu Vernet et Julien Zanetta. Préface d’Antoine Compagnon.

Tome I : Les écrits de Baudelaire de 1836 à Février 1861 : Vers latins – Salon de 1845 – Le salon caricatural – Salon de 1846 – La Fanfarlo – Publications préoriginales de poèmes à paraître dans «Les Fleurs du Mal» – Les Limbes – Douze poèmes envoyés à Théophile Gautier – Exposition universelle de 1855 – Les Fleurs du Mal (les dix-huit poèmes de la «Revue des Deux Mondes») – Edgar Poe. Sa vie et ses œuvres (et autres textes sur Edgar Poe) – Les Fleurs du Mal (édition de 1857) – De l’essence du rire – Quelques caricaturistes français – Quelques caricaturistes étrangers – Théophile Gautier – Salon de 1859 – Les Paradis artificiels.

Tome II : Les écrits de Baudelaire de février 1861 à 1867 : Les Fleurs du Mal (Édition de 1861) – Richard Wagner et «Tannhäuser» à Paris – Réflexions sur quelques-uns de mes contemporains – Fusées – Hygiène – Le peintre de la vie moderne – Mon cœur mis à nu – La Belgique déshabillée – Amœnitates Belgicæ – Les épaves – Atelier du « Spleen de Paris » – [Pensées et aphorismes]. Appendice : Titres, projets et fragments – Notes de lecture – Carnet – Transcriptions.

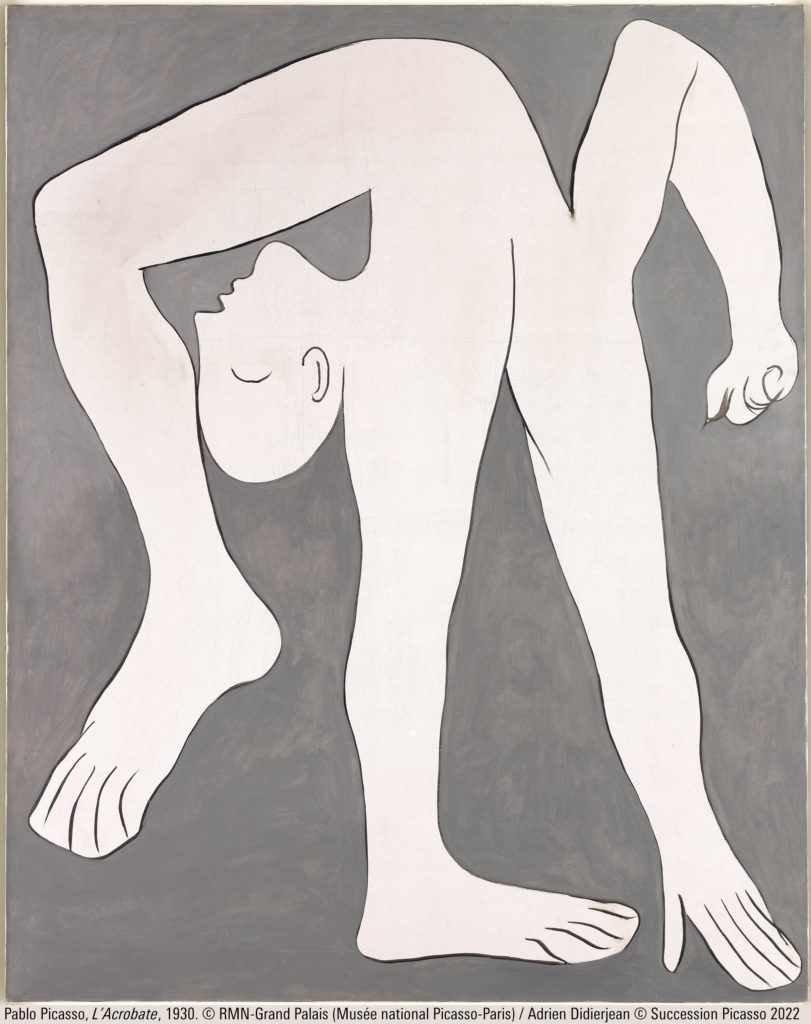

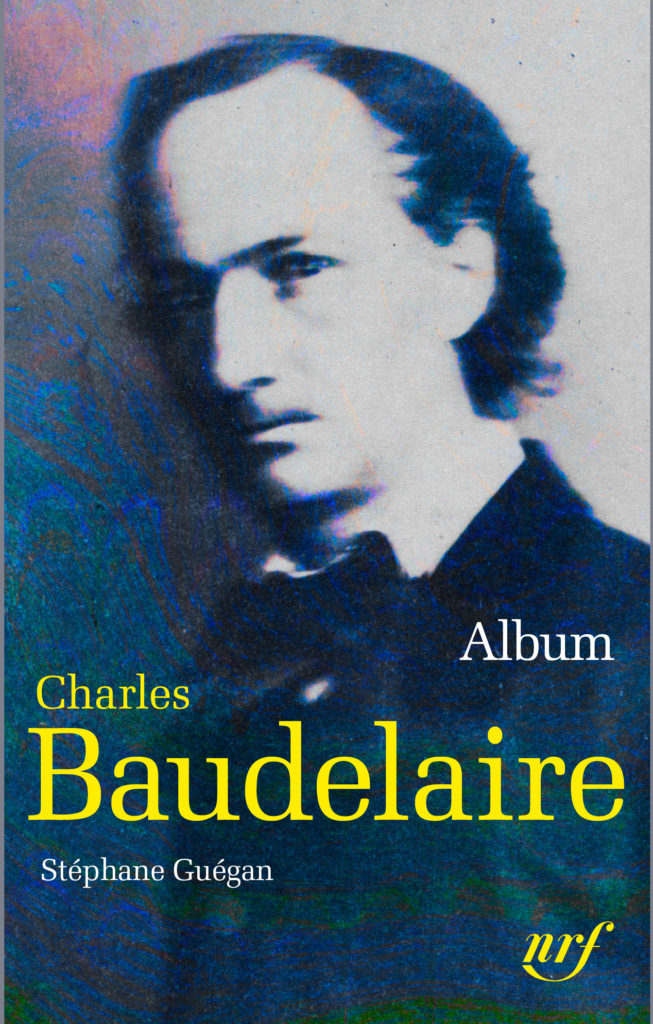

De plus, l’album de la Pléiade de 2024, richement iconographié, lui est aussi consacré. Il a été composé par Stéphane Guégan, spécialiste du XIXe siècle et biographe de Théophile Gautier, le dédicataire des Fleurs du mal.

Stéphane Guégan, Album Charles Baudelaire. Iconographie commentée. Collection Albums de la Pléiade (n° 63), Gallimard. Parution : 16-05-2024. 256 pages. 209 illustrations. La promotion annuelle de la Bibliothèque de la Pléiade en librairie, intitulée «Quinzaine de la Pléiade» (au printemps) existe depuis 1958. Cette promotion consiste à partir de 1965 à offrir aux clients les plus fidèles de la collection un livre-cadeau, hors commerce et à tirage limité, conditionné par l’achat de trois volumes de la collection. On trouve donc l’album chez les libraires participant à la promotion et dans la limite des stocks disponibles.

Antoine Compagnon rappelle dans sa préface : « Baudelaire fut à la fois le découvreur de la modernité comme beauté à extraire du présent (…) et le critique le plus intransigeant du monde moderne comme fuite en avant, foi éperdue dans le progrès, et serpent se mordant la queue. »