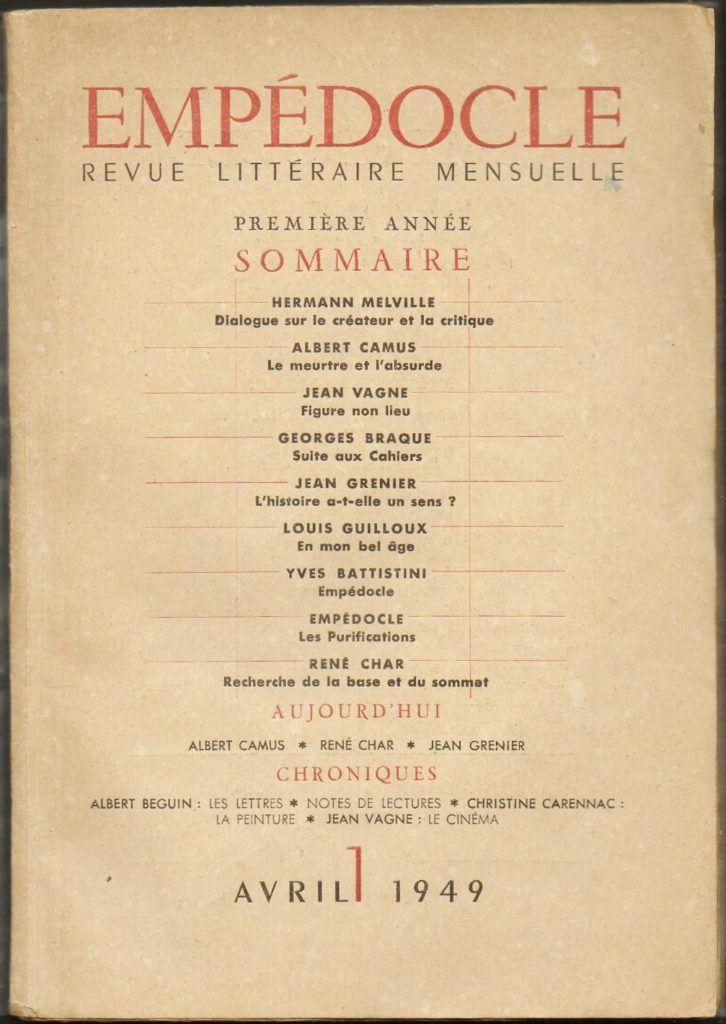

J’ai pu relire A propos du roman, Actes Sud, 1983. J’ai dû le réclamer à la bibliothèque de mon quartier où je l’avais emprunté il y a longtemps. Il avait été relégué dans la réserve. Etape avant le pilon. C’est bien dommage. La réflexion est très intéressante et ce romancier un peu oublié est particulièrement exigeant.

Prologue, 1941.

«Je ne puis parler de mes romans à personne durant le temps où je les compose. Pourquoi? Parce que ce n’est pas de l’ordre du langage parlé. Je ne vois mes personnages, je ne les entends, que dans le silence intérieur. Chaque fois qu’il m’est arrivé de parler d’un roman en train, je le trahissais: c’est un autre roman que je refaisais, et c’est un troisième qui se fabriquait dans l’esprit de mes interlocuteurs…Au reste, je ne me presse pas. Si l’art est chargé d’exprimer la vie, encore faut-il prendre le temps de vivre. Si l’écriture est nécessaire à l’homme pour s’accomplir, il faut pourtant se garder d’en être la victime. l’écrivain doit surveiller constamment ses rapports avec son art, pour n’en pas devenir la dupe. Il faut que son art puise ses racines dans une vie intérieure profonde, largement alimentée, étrangère à tout souci de publicité, et qui n’altère pas la hâte d’exploiter ses trésors. Il attendra l’inspiration pendant des mois, pendant des années si cette attente est nécessaire. Il faut que son message tombe de haut.»

«L’inquiétude me paraît inséparable de la condition humaine. Cela ne doit pas nous empêcher de chercher, mon Dieu non, ni de découvrir au bout de nos recherches une inquiétude nouvelle.»

«Le besoin métaphysique, besoin primitif, enraciné dans l’homme, impossible à extirper. Quel que soit la passion avec laquelle je désire le bien de mes semblables, et même le mien parfois, j’éprouve une incapacité profonde à borner mes regards à l’horizon humain; et plus qu’une incapacité, une répugnance. Je n’y puis rien, je suis fait comme ça. J’ai besoin d’autre chose pour respirer que l’air qu’on respire en commun. Cet air-là est toujours plus ou moins vicié. Siloé résulte en grande partie de cette disposition. La maladie, en arrachant un homme à son milieu, à ses routines, représente pour lui une chance de renouvellement prodigieuse. Cette misère physique qui s’abat sur lui constitue une chambre d’expériences où va s’élaborer, sous des températures inédites, sous des pressions encore inconnues, un nouvel homme. Mon personnage découvre ainsi peu à peu un nouveau monde, où, par chacun de ses gestes, l’homme participe à quelque chose de plus haut, de plus vaste que lui…Il rapportera avec lui le désir, la nostalgie de cette lumière qui confère aux gestes humains un maximum de signification et comme une éternelle fraîcheur…»

«Qu’est-ce qu’écrire? Pourquoi écrit-on? Quelques-uns croient bon de prendre une attitude détachée et de faire entendre que c’est un jeu, une activité comme une autre, seulement plus amusante, un moyen particulièrement efficace d’attirer l’attention, de faire parler de soi…Je n’aurai, pas cette élégance. Il y a bien une force qui nous pousse à écrire; cette force, c’est le besoin de traduire la vie. Traduire au sens propre du mot, c’est faire passer d’un état à un autre. Traduire la vie, c’est donc tenter d’en changer la nature, de la faire nôtre, c’est essayer de la dominer, en nous en appropriant la substance. Ecrire, c’est une façon, et non la seule d’ailleurs, de nous assurer une prise sur les choses, par la conscience que nous en prenons; une façon pour l’homme de remplir sa destinée…

Est-il besoin d’ajouter après cela que c’est d’abord pour soi que l’on écrit? L’écrivain en se plaçant devant sa page blanche, ne se place que devant lui-même…Tant mieux si, après coup; il trouve un public…

J’éprouve toujours un certain étonnement quand je vois dans les journaux qu’un tel a trouvé un sujet de roman…Trouver un sujet! Comme si le sujet existait quelque part, en dehors de nous. Comme s’il n’y avait qu’à le prendre, comme une marchandise dans un bazar…Comme si ce n’était pas le sujet qui nous trouve, oui, une sorte de présence qui nous envahit… Pourquoi écrire si ce n’est pour nous délivrer de cette présence? Une idée se dépose en nous, nous féconde, devient consubstantielle; c’est comme une graine qui est tombée sur le sol qui lui convient; et cela fait un livre.»

Rainer Maria Rilke: «Une seule chose est nécessaire: la solitude…Aller en soi-même et ne rencontrer durant des heures personne, c’est à cela qu’il faut parvenir…» Paroles profondes, qui éveillent comme en écho celles d’un autre héros de la solitude, Nietszche: «Place, entre toi et aujourd’hui, au moins l’épaisseur de trois siècles…» Et faut-il écouter jusqu’au bout ce maître de l’inactualité? Faut-il achever avec lui la phrase commencée? «que les clameurs du jour, le bruit des révolutions et des guerres ne te parviennent que comme un murmure…» Les vrais champs de bataille sont en nous-mêmes, la vie héroïque se joue au niveau de la conscience individuelle. Je pense que les événements, quels qu’ils soient ne sont jamais une excuse suffisante pour ne vivre que de l’actualité. Ce ne sont pas les guerres qui séparent les générations. l’humanité ne change pas si vite, ni pour si peu. Il y a deux ou trois guerres depuis que les phrases que je viens de citer ont été écrites: cela ne nous empêche pas de nous sentir en fraternité profonde avec leurs auteurs. Aussi bien l’univers est-il là, en dépit de toutes les catastrophes, pour nous en attester sa permanence. «Il y a des vents qui agitent les arbres et courent sur les pays…» cette phrase est de Rilke; elle pourrait être de Giono.»

Efficacité du roman, 1944.

«Faire acte de romancier, c’est faire acte d’amour. Ne pouvant posséder les êtres, nous les recréons, nous les transformons en personnages. Le romancier, assumant les rôles, en se mettant “dans la peau” des autres, obéit à ce désir anxieux d’abolir les distances par des explications qui puissent en rendre compte, qui puissent, dans une certaine mesure, les atténuer. »

«Le roman est une interprétation de la vie, interprétation parfois sous-entendue et toujours présentée dans le mouvement de la vie même.»

«Mais le roman n’enseigne pas. Il montre, il apprend à voir, et c’est le secret de son efficacité.»

«Je n’ai pas besoin qu’on m’explique, qu’on me prouve: toute vue romanesque explique et prouve. Je n’ai pas besoin qu’on m’explique la Fatalité: j’ouvre un roman de Faulkner, et je comprends, je vois que je suis dans un monde soumis à la fatalité. Je n’ai pas besoin qu’on m’explique le mal: j’ouvre Mauriac, et je vois le mal. J’ouvre Malraux, et je comprends, je ressens le besoin de communion, de fraternité humaine; Giono, et la montagne est sur moi».

Dimensions du roman, 1946.

«Un roman ne se résume pas: c’est pourquoi il est monstrueux.»

Réflexions dans le métro, 1955.

«D.H. Lawrence écrit que le roman, c’est une flamme qui vient du fond du cosmos, et que rien ne peut aller contre, même pas la volonté du romancier. Il donne Tolstoï en exemple.»

«S’il est vrai que le style contient en lui-même sa morale, le style de Stendhal est le plus moral qui soit. (…) Le style constitue la plus grande accusation contre un homme, ou du moins la plus éclatante révélation de ce qu’il est (révélation comme sur une plaque photographique).»

«Ce qu’on laisse derière soi n’est jamais rien. Quand un livre est publié, c’est que l’auteur l’a dépassé depuis longtemps. Le bonheur d’écrire, c’est celui de vivre dans l’avenir, dans un état d’espoir constant, dans un monde où tout est possible. c’est de savoir qu’il est possible de devenir

un autre.»

Usage du roman.

«Naturellement c’est un travail surhumain d’écrire un roman, et c’est pourquoi il n’y a plus de romanciers en France, de même qu’il n’y plus de chasse à la baleine.»

«Un roman ne cherche pas à «faire comprendre» l’équivalent d’une «pensée»: il cherche à nous faire entrer dans la vie, à nous brasser, à tuer en nous le fabricant de «pensées», l’amateur de formules.»

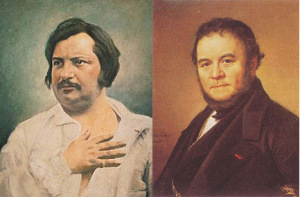

«Le roman est pour le lecteur, comme il est pour l’auteur, une épreuve. La lecture d’un roman ne peut être un exercice sans conséquence; il faut savoir qu’elle offre des dangers. Dangers qui ne sont nullement ceux que suppose une morale simpliste, et qui sont d’abord pour l’auteur. Ce n’est peut-être pas un hasard si Balzac meurt à cinquante ans, si Stendhal tombe dans la rue pour ne plus se relever. On n’a pas encore vu un lecteur mourir après avoir lu un livre. Je ne veux pas d’autre preuve de notre manque d’imagination.»