La mémoire courte. Éditions de Minuit, 1954 ; réédition, Mille et une Nuits, 2001 ; réédition, Éditions Sillage, 2017.

«Ce traître (Pétain) avait raison : les Français d’aujourd’hui ont la mémoire courte. Encore, au lieu de les vitupérer eut-il dû les féliciter et s’en féliciter, puisque faute de mémoire, ils ont pu admettre que trahir sa patrie est un acte vertueux et méritoire. Mais la position plus ou moins favorable d’un Pétain par rapport à la défaillance d’une faculté mentale de la nation française est de peu d’intérêt. Ce qui nous frappe ici, c’est que, pour en tirer quelque conclusion que ce soit, il ait mis le doigt sur une chose aussi capitale que la mémoire. Qu’il ait senti que tout se passe là. L’HOMME est avant tout mémoire…. L’écourtement de la mémoire, c’est la mort.»

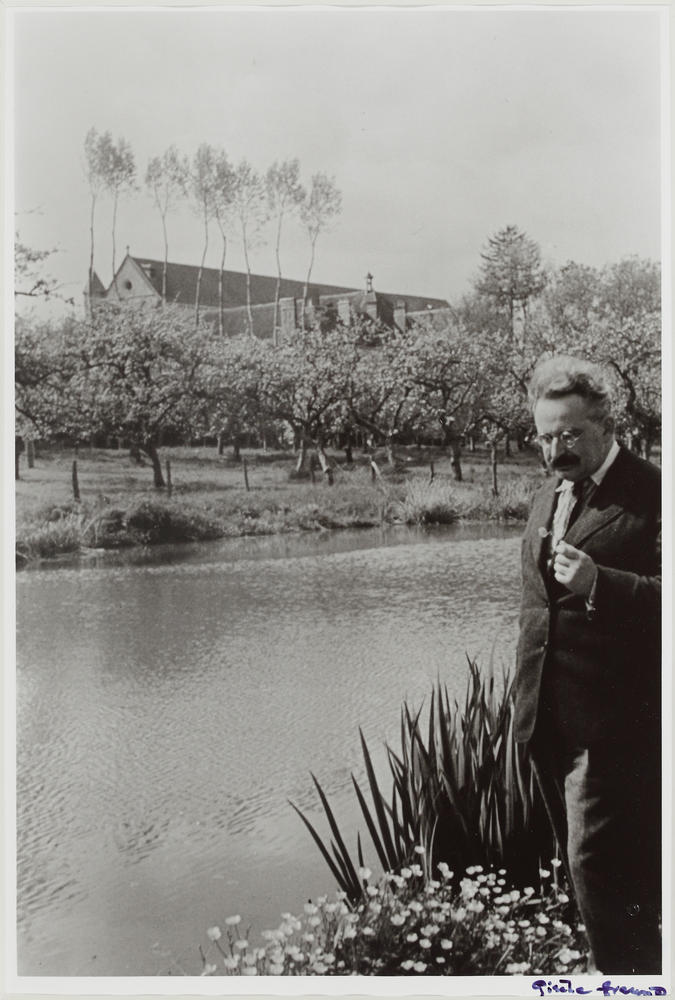

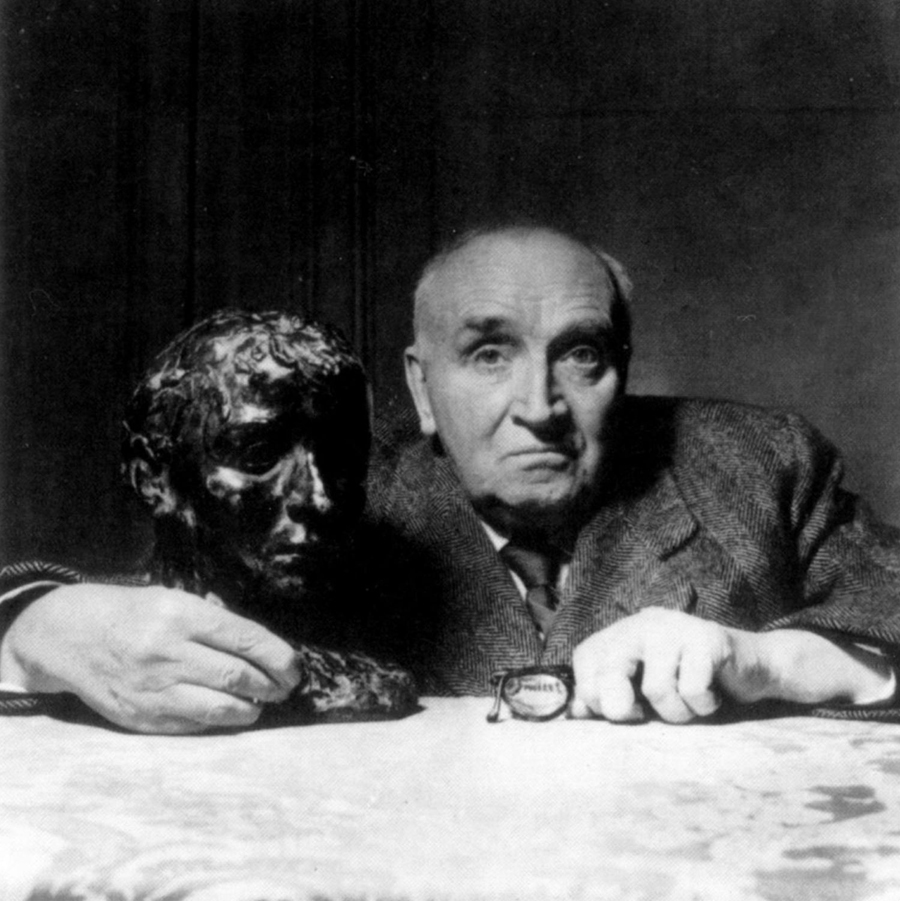

Jean Cassou est en 1934 membre du Comité de vigilance des intellectuels antifascistes et directeur de la revue Europe de 1936 à 1939. En 1936, il participe au cabinet de Jean Zay, ministre de l’Éducation nationale et des Beaux-arts du Front populaire. Grand résistant. Automne 1940 Il participe au réseau de résistance créé par Boris Vildé et Alexandre Lewitsky au sein du musée de l’Homme. Emprisonné à Toulouse de décembre 1941 à février 1942, puis de juillet 1942 à juin 1943, il écrit dans sa prison les trente-trois sonnets composés au secret, publiés dans la clandestinité, sous le pseudonyme de Jean Noir, par les éditions de Minuit. Passé dans la clandestinité, il est chargé de coordonner l’actions des forces résistantes dans le Sud-Ouest. Rédacteur des Cahiers de la Libération et Président du Comité régional de Libération de Toulouse. Juin 1944 Commissaire de la République de la région de Toulouse.Très grièvement blessé par les Allemands à la veille de la libération de la ville, il reçoit, sur son lit d’hôpital, la croix de Compagnon de la Libération des mains du général de Gaulle.

Octobre 1945 Conservateur en chef du Musée national d’art moderne, poste qu’il occupe jusqu’en 1965. Février 1946 Président du Comité national des écrivains. 1953 Les éditions de Minuit publient La mémoire courte, réponse de Jean Cassou à la Lettre aux directeurs de la Résistance de Jean Paulhan, éditée par ces mêmes éditions en 1951. De 1965 à 1970, il est directeur d’études à l’École pratique des hautes études.

C’est le beau-frère du philosophe Vladimir Jankélévitch (1903-1985), dont il a épousé la sœur, pianiste, Ida Jankélévitch (1898-1982).