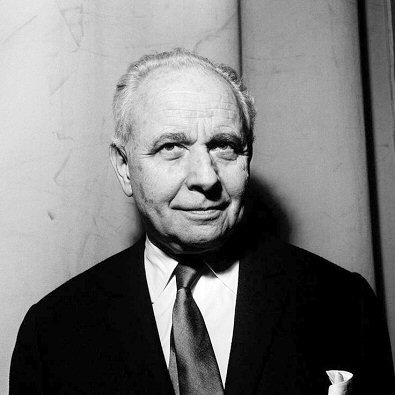

Certains en ont déjà assez de tout le battage fait autour de l’incendie de Notre-Dame. Peu importe. Nous avons vu hier des personnes diverses, massées le long des quais, silencieuses et tristes. Nous avons lu tous ces articles et tweets qui citent souvent les poètes de tous les pays qui ont décrit Notre-Dame. Cette catastrophe nous a touchés. Normal. Nos premières images de Paris en 1965 sont liées à la Seine, aux quais, aux bouquinistes, à la cathédrale. Ainsi, les vers d’Aragon nous parlent de notre jeunesse, mais aussi du présent, de nos promenades sans fin dans cette ville aimée.

“Qui n’a pas vu le jour se lever sur la Seine

Ignore ce que c’est que ce déchirement

Quand prise sur le fait la nuit qui se dément

Se défend se défait les yeux rouges obscène

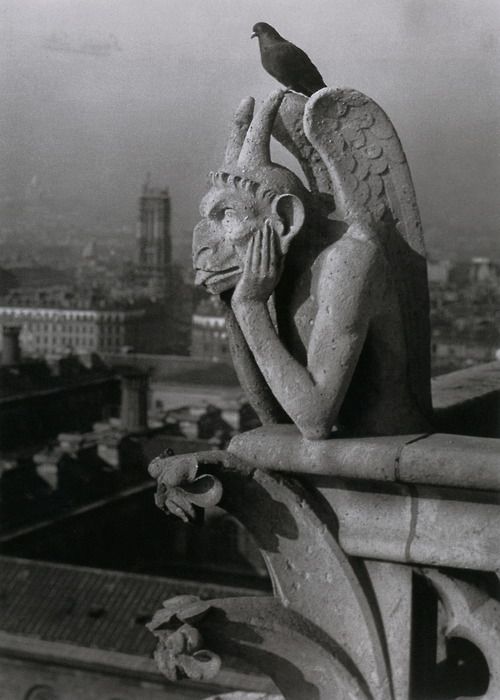

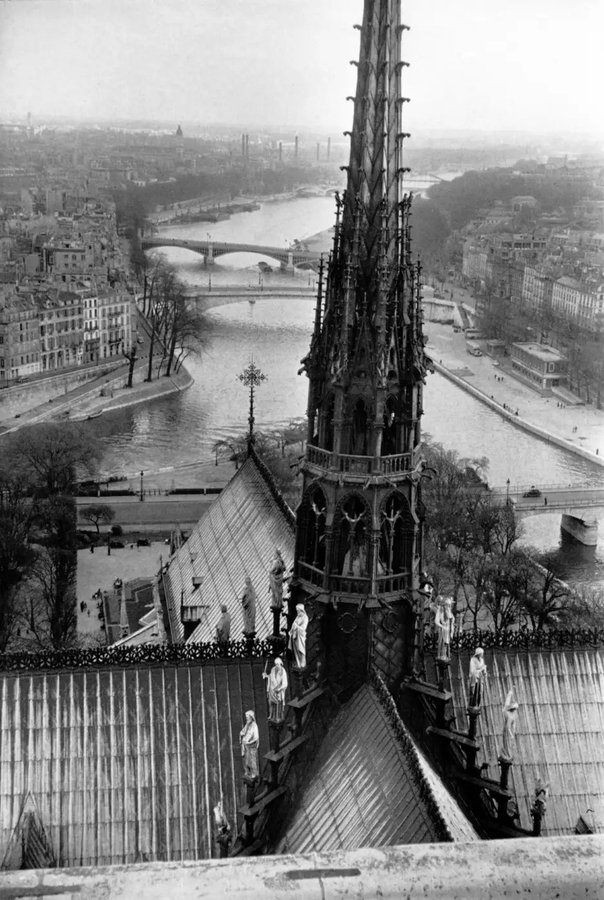

Et Notre-Dame sort des eaux comme un aimant

L’aorte du Pont Neuf frémit comme un orchestre

Où j’entends préluder le vin de mes vingt ans

Il souffle un vent ici qui vient des temps d’antan

Mourir dans les cheveux de la statue équestre

La ville comme un coeur s’y ouvre à deux battants”

LE PAYSAN DE PARIS CHANTE

IComme on laisse à l’enfant pour qu’il reste tranquille

Des objets sans valeur traînant sur le parquet

Peut-être devinant quel alcool me manquait

Le hasard m’a jeté des photos de ma ville

Les arbres de Paris ses boulevards ses quais

Il a le front chargé d’un acteur qu’on défarde

Il a cet œil hagard des gens levés trop tôt

C’est pourtant mon Paris sur ces vieilles photos

Mais ce sont les fusils des soldats de la Garde

Si comme ces jours-ci la rue est sans auto

L’air que siffle un passant vers soixante dut plaire

Sous les fers des chevaux les pavés sont polis

Un immeuble m’émeut que j’ai vu démoli

Cet homme qui s’en va n’est-ce pas Baudelaire

Ce luxe flambant neuf la rue de Rivoli

J’aime m’imaginer le temps des crinolines

Le Louvre étant fermé du côté Tuileries

Par un château chantant dans le soir des soieries

Les lustres brillaient trop à minuit pour le spleen

Le spleen a la couleur des bleus d’imprimerie

Il se fait un silence à la fin des quadrilles

Paris rêve et qui sait quels rêves sont les siens

Ne le demandez pas aux académiciens

Le secret de Paris n’est pas au bal Mabille

Et pas plus qu’à la Cour au conseil des Anciens

Paris rêve et jamais il n’est plus redoutable

Plus orageux jamais que muet mais rêvant

De ce rêve des ponts sous leurs arches de vent

De ce rêve aux yeux blancs qu’on voit aux dieux des fables

De ce rêve mouvant dans les yeux des vivants

Paris rêve et de quoi rêve-t-il à cette heure

Quelle ombre traîne-t-il sur sa lumière entée

Il a des revenants pis qu’un château hanté

Et comme à ce lion qui rêve du dompteur

Le rêve est une terre à ce nouvel Antée

Paris s’éveille et c’est le peuple de l’aurore

Qui descend du fond des faubourgs à pas brumeux

Ils semblent ignorer ce qui déjà les meut

L’air a lavé déjà leurs grands fronts incolores

Des songes mal peignés y pâlissent comme eux

Qui n’a pas vu le jour se lever sur la Seine

Ignore ce que c’est que ce déchirement

Quand prise sur le fait la nuit qui se dément

Se défend se défait les yeux rouges obscène

Et Notre-Dame sort des eaux comme un aimant

Qu’importe qu’aujourd’hui soit le Second Empire

Et que ce soit Paris plutôt que n’importe où

Tous les petits matins ont une même toux

Et toujours l’échafaud vaguement y respire

C’est une aube sans premier métro voilà tout

Toute aube est pour quelqu’un la peine capitale

À vivre condamné que le sommeil trompa

Et la réalité trace avec son compas

Ce triste trait de craie à l’orient des Halles

Les contes ténébreux ne le dépassent pas

Paris s’éveille et moi pour retrouver ces mythes

Qui nous brûlaient le sang dans notre obscurité

Je mettrai dans mes mains mon visage irrité

Que renaisse le chant que les oiseaux imitent

Et qui répond Paris quand on dit liberté

IIC’est un pont que je vois si je clos mes paupières

La Seine y tourne avec ses tragiques totons

Ô noyés dans ses bras noueux comment dort-on

C’est un pont qui s’en va dans ses loges de pierre

Des repos arrondis en forment les festons

Un roi de bronze noir à cheval le surmonte

Et l’île qu’il franchit a double floraison

Pour verdure un jardin pour roses des maisons

On dirait un bateau sur son ancre de fonte

Que font trembler les voitures de livraison

L’aorte du Pont Neuf frémit comme un orchestre

Où j’entends préluder le vin de mes vingt ans

Il souffle un vent ici qui vient des temps d’antan

Mourir dans les cheveux de la statue équestre

La ville comme un coeur s’y ouvre à deux battants

Sachant qu’il faut périr les garçons de mon âge

Mirage se leurraient d’une ville au ciel gris

Nous derniers nés d’un siècle et ses derniers conscrits

Les pieds pris dans la boue et la tête aux nuages

Nous attendions l’heure H en parlant de Paris

Quand la chanson disait Tu reverras Paname

Ceux qu’un oeillet de sang allait fleurir tantôt

Quelque part devant Saint-Mihiel ou Neufchâteau

Entourant le chanteur comme des mains la flamme

Sentaient frémir en eux la pointe du couteau

Depuis lors j’ai toujours trouvé dans ce que j’aime

Un reflet de ma ville une ombre dans ses rues

Monuments oubliés passages disparus

J’ai plus écrit de toi Paris que de moi-même

Et plus qu’en mon soleil en toi Paris j’ai cru

Cité faite flambeau que seul aimer consume

Cité faite de pleurs qui ris d’avoir pleuré

Enfer aux yeux d’argent Paradis dédoré

Forge de l’avenir où le crime est l’enclume

Piège du souvenir où la gloire est murée

Sur les places grondait l’orage populaire

Les bras en croix tombaient des héros inconnus

Où des cortèges noirs le long des avenues

Y paraissaient écrire un serment de colère

Ô Paris tu berçais les vents dans tes bras nus

La mort est un miroir la mort a ses phalènes

Ma vie à ses deux bouts le même feu s’est mis

Pour la seconde fois le monstre m’a vomi

Je suis comme Jonas sortant de la baleine

Mais j’ai perdu mon ciel ma ville et mes amis

III

Afin d’y retrouver la photo de mes songes

Si je frotte mes yeux que le passé bleuit

Ainsi que je faisais à l’école à Neuilly

Un printemps y fleurit encore et se prolonge

Et ses spectres dansants ont moins que moi vieilli

C’est Paris ce théâtre d’ombres que je porte

Mon Paris qu’on ne peut tout à fait m’avoir pris

Pas plus qu’on ne peut prendre à des lèvres leur cri

Que n’aura-t-il fallu pour m’en mettre à la porte

Arrachez-moi le coeur vous y verrez Paris

C’est de ce Paris-là que j’ai fait mes poèmes

Mes mots sont la couleur étrange de ces toits

La gorge des pigeons y roucoule et chatoie

J’ai plus écrit de toi Paris que de moi-même

Et plus que de vieillir souffert d’être sans toi

Plus le temps passera moins il sera facile

De parler de Paris et de moi séparés

Les nuages fuiront de Saint-Germain-des-Prés

Un jour viendra comme une larme entre les cils

Comme un pont Alexandre Trois blême et doré

Ce jour-là vous rendrez voulez-vous ma complainte

A l’instrument de pierre où mon coeur l’inventa

Peut-on déraciner la croix du Golgotha

Ariane se meurt qui sort du labyrinthe

Cet air est à chanter boulevard Magenta

Une chanson qui dit un mal inguérissable

Plus triste qu’à minuit la Place d’Italie

Pareille au Point-du-Jour pour la mélancolie

Plus de rêves aux doigts que le marchand de sable

Annonçant le plaisir comme un marchand d’oublies

Une chanson vulgaire et douce où la voix baisse

Comme un amour d’un soir doutant du lendemain

Une chanson qui prend les femmes par la main

Une chanson qu’on dit sous le métro Barbès

Et qui change à l’Étoile et descend à Jasmin

Le vent murmurera mes vers aux terrains vagues

Il frôlera les bancs où nul ne s’est assis

On l’entendra pleurer sur le quai de Passy

Et les ponts répétant la promesse des bagues

S’en iront fiancés aux rimes que voici

Comme on laisse à l’enfant pour qu’il reste tranquille

Des objets sans valeur traînant sur le parquet

Peut-être devinant quel alcool me manquait

Le hasard m’a jeté des photos de ma ville

Les arbres de Paris ses boulevards ses quais

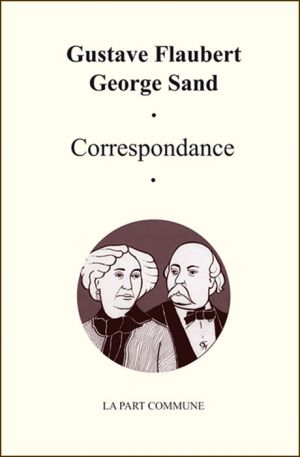

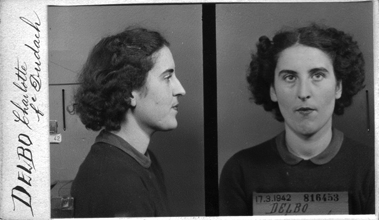

Publié en zone libre dans la revue Le Point, à Lanzac par Souillac (Lot), quatrième année, numéro XXIII, sans date. Paru probablement à la fin de 1942 ou au début de 1943.

En français dans le texte, 1943.