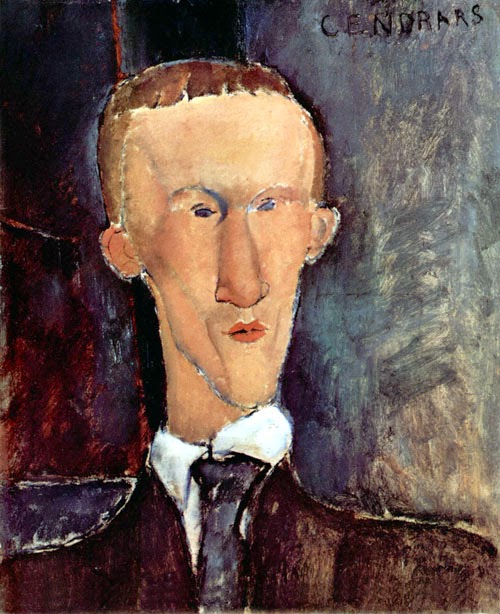

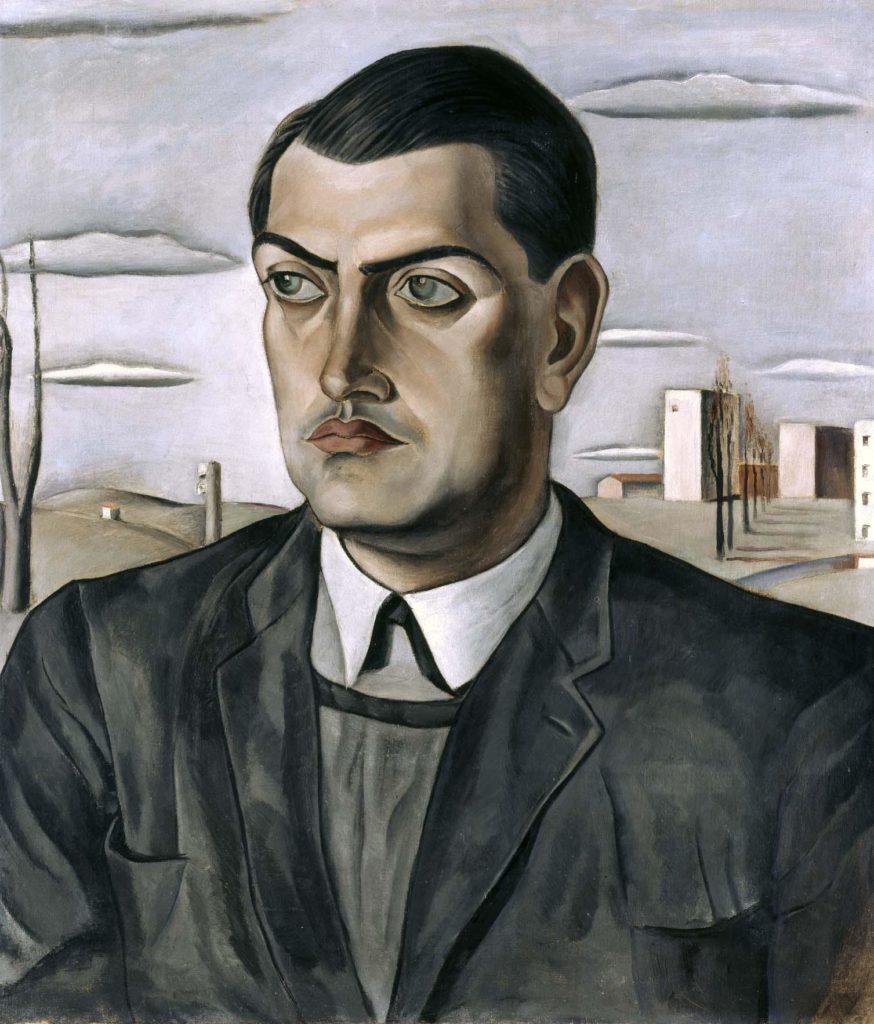

Retrato de Luis Buñuel (Portrait de Luis Buñuel) (Salvador Dalí) 1924 Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

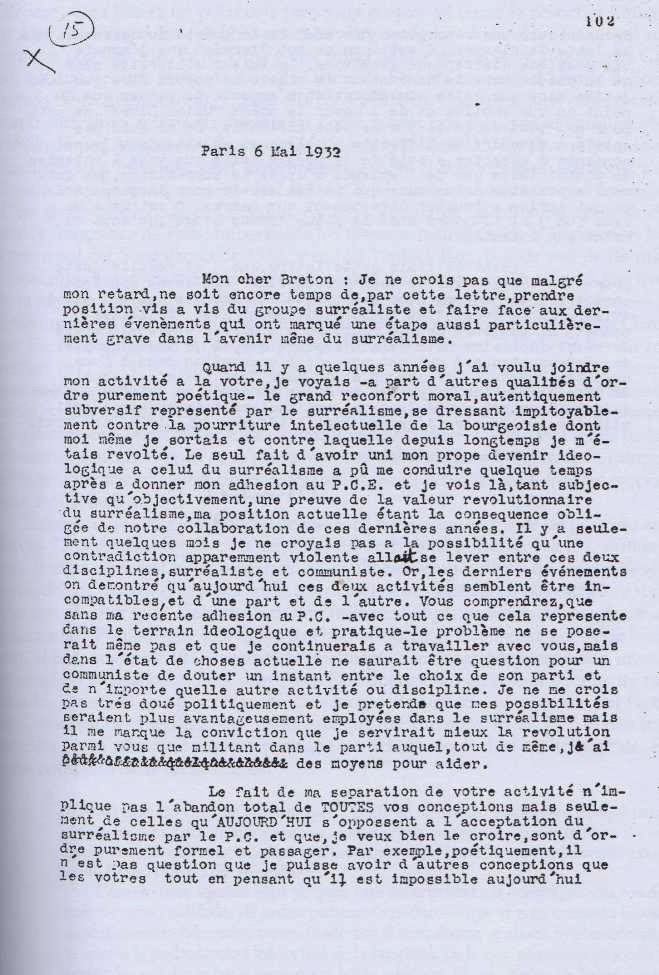

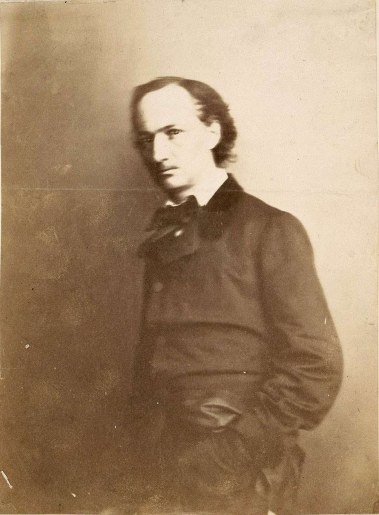

Le réalisateur espagnol n’a parlé ni dans ses interviews ni dans ses mémoires de son activité militante dans le Parti Communiste d’Espagne. C’est seulement après sa mort que fut publiée la lettre qu’il a adressé à André Breton le 6 mai 1932. Elle est conservée à la Bibliothèque Nationale et marque sa rupture avec le groupe surréaliste.

Lettre de Luis Buñuel à André Breton

Paris, 6 mai 1932

Je ne crois pas que malgré mon retard, ne soit encore temps de, par cette lettre, prendre position vis à vis du groupe surréaliste et faire face aux derniers évènemants qui ont marqué une étape aussi particulièrement grave dans l’avenir même du surréalisme.

Quand il y a quelques années j’ai voulu joindre mon activité a la votre – a part d’autres qualités d’ordre purement poétique – le grand reconfort moral, autentiquement subversif representé par le surréalisme, se dressant impitoyablement contre la pourriture intelectuelle de la bourgeoisie dont moi même je sortais et contre laquelle depuis longtemps je m’étais révolté. Le seul fait d’avoir uni mon propre devenir ideologique a celui du surréalisme a pû me conduire quelque temps après à donner mon adhesion au P.C.E. et je vois là, tant subjective qu’objectivement, une preuve de la valeur revolutionnaire du surréalisme, ma position actuelle étant la consequence obligée de notre collaboration de ces dernières années. Il y a seulement quelques mois je ne croyais pas à la possibilité qu’une contradiction apparemment violent allait se lever entre ces deux disciplines, surréaliste et communiste. Or, les derniers événements on démontré qu’aujourd’hui ces deux activités semblent être incompatibles, et d’une part et de l’autre. Vous comprendrez que sans ma recente adhesion au P.C. – avec tout ce que cela represente dans le terrain ideologique et pratique – le problème ne se poserait même pas et que je continuerais à travailler avec vous, mais dans l’état de choses actuelle ne saurait être question pour un communiste de douter un instant entre le choix de son parti et de n’importe quelle autre activité ou discipline. Je ne me crois pas très doué politiquement et je pretends que mes possibilites seraient plus avantageusement employées dans le surréalisme mais il me manque la conviction que je servirait mieux la revolution parmi vous que militant dans le parti, auquel, tout de même, j’ai des moyens pour aider.

Le fait que ma separation de votre activité n’implique pas l’abandon total de TOUTES vos conceptions mais seulement de celles qu’AUJOURD’HUI s’opposent à l’acceptation du surréalisme par le P .C. et que, je veux bien le croire, sont d’ordre purement formel et passager. Par exemple, poetiquement il n’est pas question que je puisse avoir d’autres conceptions que les votres tout en pensant qu’il est impossible aujourd’hui de maintenir une conception « fermée » de la poésie au dessus de la lutte de classes. C’est dans ce mot « fermée » que j’appuie une possible discrepance avec vous. La valeur subversive même de la poésie hors de ce contenu ne pourra être que subjetive sans que cette consideration n’empeche que, du point de vue emotive et de l’amour le poème « Union libre » ne soit pour moi tout ce qu’il y a de plus admirable. Je ne suis pas appelé à resoudre ce difficile problème et en attendant, je me contente d’admettre, a coté de la poésie telle que vous l’entendez ou plutot telle que je l’entends d’après le surréalisme, une forme d’expression moins pure qui puisse servir pour la propagande et qui arrive a toucher directement aux masses. C’est dans ce sens que j’ai toujours aimé le poème « Front rouge » ou tout au moins son intention.

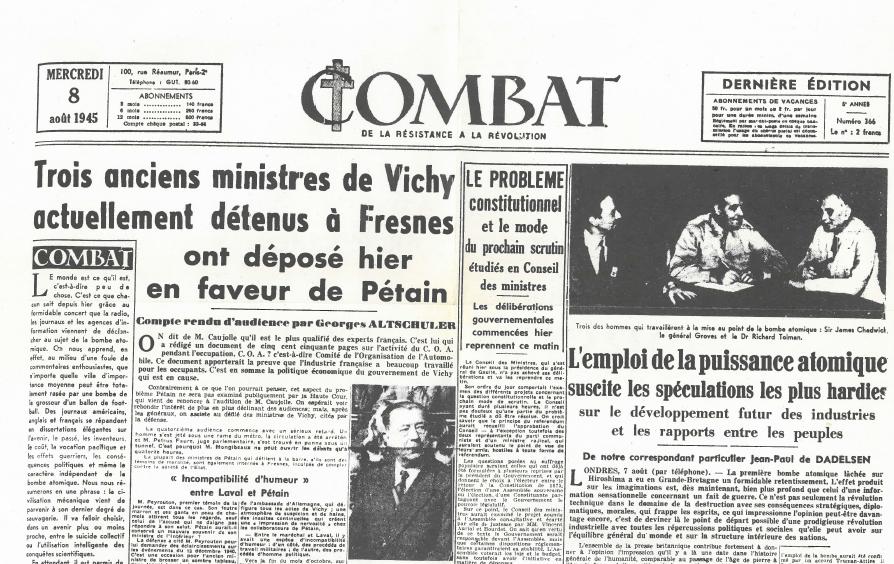

Avant de finir cette lettre, que j’ai reduite juste pour dire l’essentiel, je veux vous exprimer également mon desaccord total avec les tracts et brochure qui ont suivi « Misère de la poésie », et tout specialement avec « Paillasse ». Comme j’ai toujours crû, je continue a croire à votre sincerité de revolutionnaire mais cela n’empeche pas que, si je tiens compte des « circonstances » qui ont precedé l’accusation dans l’Huma de votre brochure par Aragon, et su sens « stricte et litteral » de la dite accusation, je puisse le moins du monde me joindre a rien venant du groupe surréaliste, et qui tenterait de ruiner l’activité revolutionnaire d’Aragon dont l’affaire est loin d’être fini.

Très amicalement votre

Bunuel

(Orthographe respectée)