CHANT D’AUTOMNE

I Bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres;

Adieu, vive clarté de nos étés trop courts!

J’entends déjà tomber avec des chocs funèbres

Le bois retentissant sur le pavé des cours.

Tout l’hiver va rentrer dans mon être: colère,

Haine, frissons, horreur, labeur dur et forcé,

Et, comme le soleil dans son enfer polaire,

Mon coeur ne sera plus qu’un bloc rouge et glacé.

J’écoute en frémissant chaque bûche qui tombe;

L’échafaud qu’on bâtit n’a pas d’écho plus sourd.

Mon esprit est pareil à la tour qui succombe

Sous les coups du bélier infatigable et lourd.

Il me semble, bercé par ce choc monotone,

Qu’on cloue en grande hâte un cercueil quelque part.

Pour qui ? – C’était hier l’été; voici l’automne!

Ce bruit mystérieux sonne comme un départ.

IIJ’aime de vos longs yeux la lumière verdâtre,

Douce beauté, mais tout aujourd’hui m’est amer,

Et rien, ni votre amour, ni le boudoir, ni l’âtre,

Ne me vaut le soleil rayonnant sur la mer.

Et pourtant aimez-moi, tendre cœur! soyez mère,

Même pour un ingrat, même pour un méchant;

Amante ou soeur, soyez la douceur éphémère

D’un glorieux automne ou d’un soleil couchant.

Courte tâche! La tombe attend; elle est avide!

Ah! laissez-moi, mon front posé sur vos genoux,

Goûter, en regrettant l’été blanc et torride,

De l’arrière-saison le rayon jaune et doux!

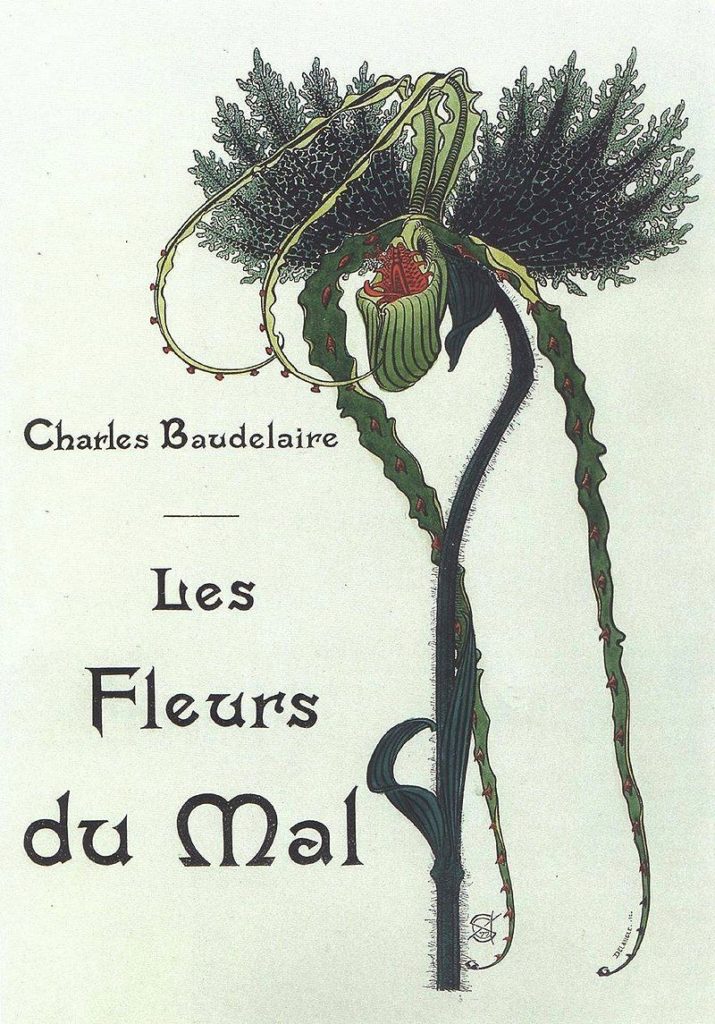

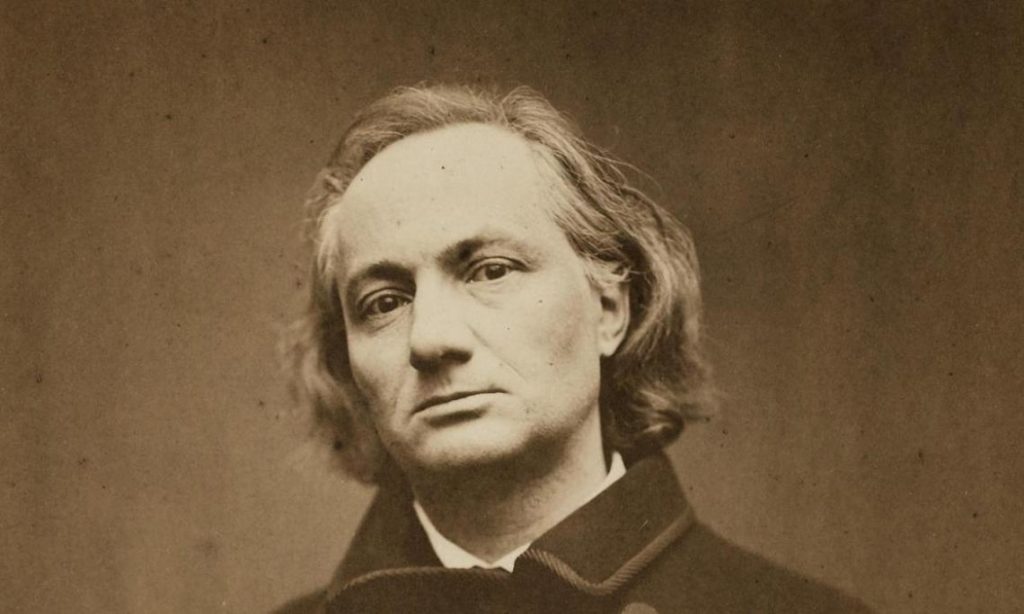

Les Fleurs du mal, 1857.

Adieu, vive clarté (1998) est un récit roman autobiographique de Jorge Semprún qui se déroule pendant la période précédant sa déportation au camp de concentration de Buchenwald.