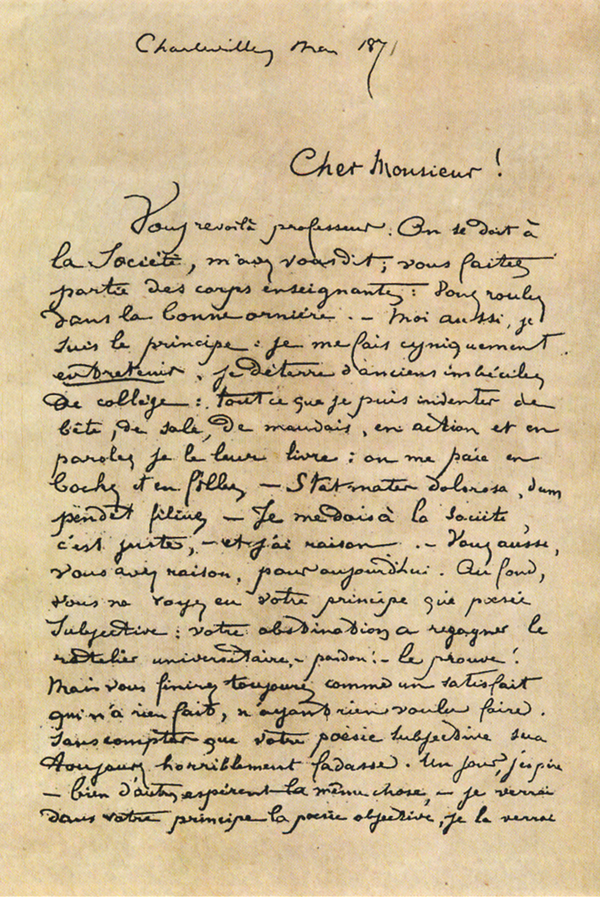

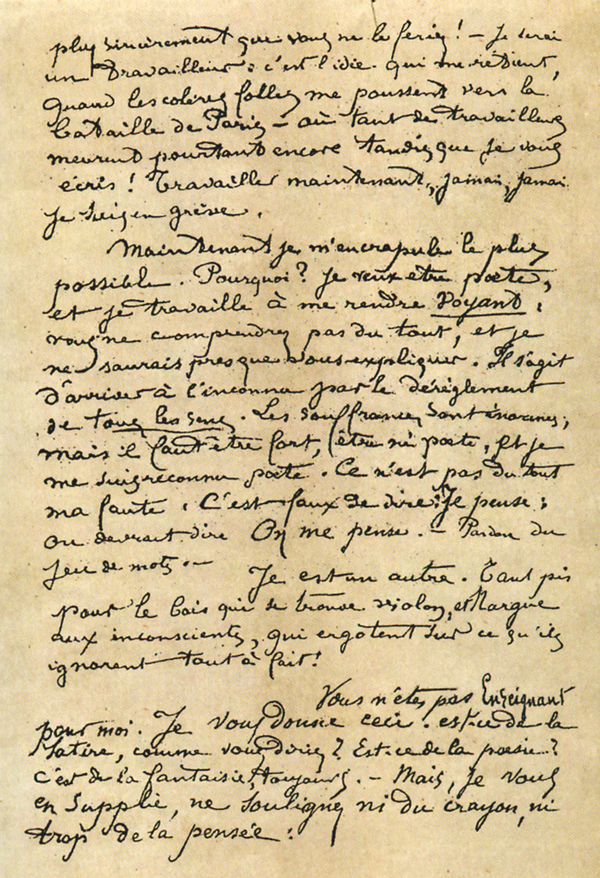

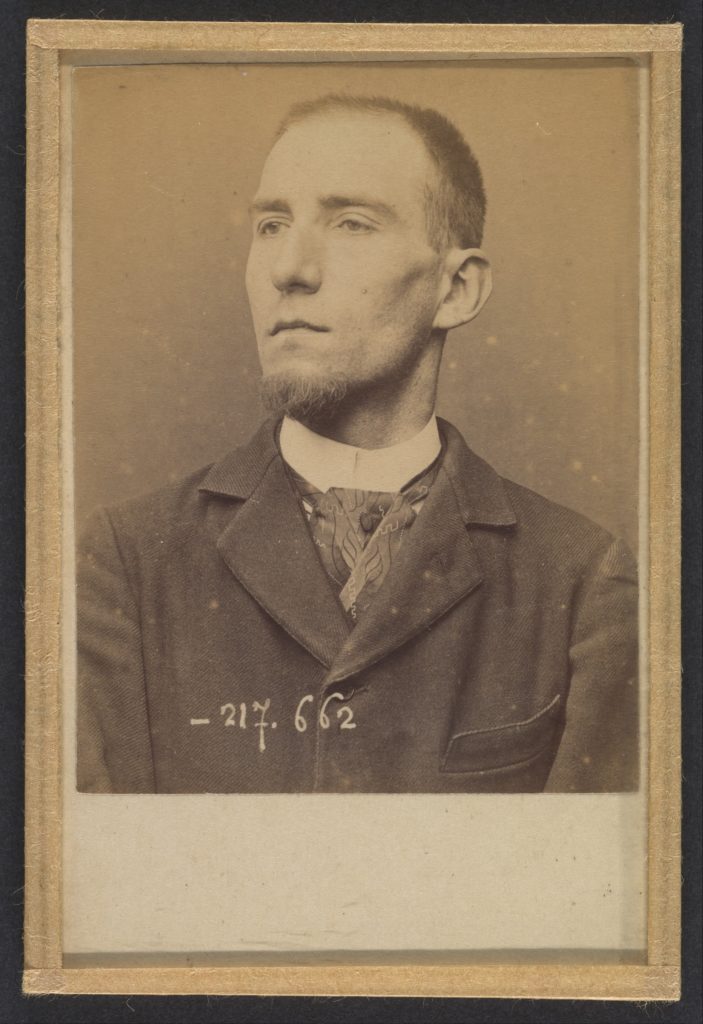

Georges Izambard (11 décembre 1848 – février 1931) était professeur de rhétorique. Il fut nommé à 22 ans, en janvier 1870, au collège de Charleville et devint l’ami d’Arthur Rimbaud, son élève. Poète lui-même, il encourage celui-ci dans son activité littéraire. A l’automne 1870, lorsque Arthur Rimbaud est mis en prison à la maison d’arrêt de Mazas pour vagabondage lors de sa première fugue, c’est Izambard qu’il appelle à l’aide. Il se réfugie à nouveau chez lui à Douai à l’issue de sa seconde fugue. Le climat d’amitié qui unissait le maître et l’élève se dégrade un peu pourtant quand Izambard, sous la pression de Madame Vitalie Rimbaud, accepte de renvoyer Arthur chez lui sous garde policière. Ensuite, le jeune professeur s’engage pendant la guerre franco-prussienne. Il est démobilisé en février 1871, après la défaite, et accepte en avril un poste de vacataire au lycée de Douai. Rimbaud lui adresse alors cette lettre. D’où la formule initiale : “Vous revoilà professeur”, qui ressemble à un reproche. Il faut entendre implicitement : “alors que moi, je n’ai pas voulu redevenir élève”. En effet, Rimbaud a refusé de reprendre ses études lorsque le collège de Charleville a rouvert ses portes au mois de février, après des vacances prolongées pour cause de guerre.

La lettre a comme premier objectif de justifier cette dissidence. Il s’agit bien d’une argumentation, organisée comme une sorte de dialogue où Rimbaud tient les deux rôles. Il rapporte un propos de son ancien professeur (le “principe”), il résume les idées ou les attitudes qu’il lui prête (“Au fond, vous ne voyez en votre principe que poésie subjective”), il imagine les questions qu’il pourrait lui poser (“Maintenant, je m’encrapule le plus possible. Pourquoi ?”), il anticipe ses objections (“est-ce de la satire comme vous diriez ?), et en réponse il développe ses propres arguments. Mais cette lettre (surtout dans sa dernière partie) répond à un second objectif qui est d’exposer une théorie de la poésie.

C’est ce second aspect que l’histoire littéraire a retenu sous l’appellation de “lettre du voyant”. Il est difficile donc de séparer cette lettre à Georges Izambard de la seconde “lettre du voyant”, celle que Rimbaud envoie deux jours plus tard (15 mai 1871) à Paul Demeny (1844-1918), poète, ami d’Izambart, et lui aussi de Douai. On y trouve les mêmes idées, les mêmes formules. Cette seconde lettre est beaucoup plus développée et explicite que celle-ci sur certains points.

Les souvenirs d’Izambard sur cette période ont été réunis dans Rimbaud tel que je l’ai connu. Mercure de France, 1946.

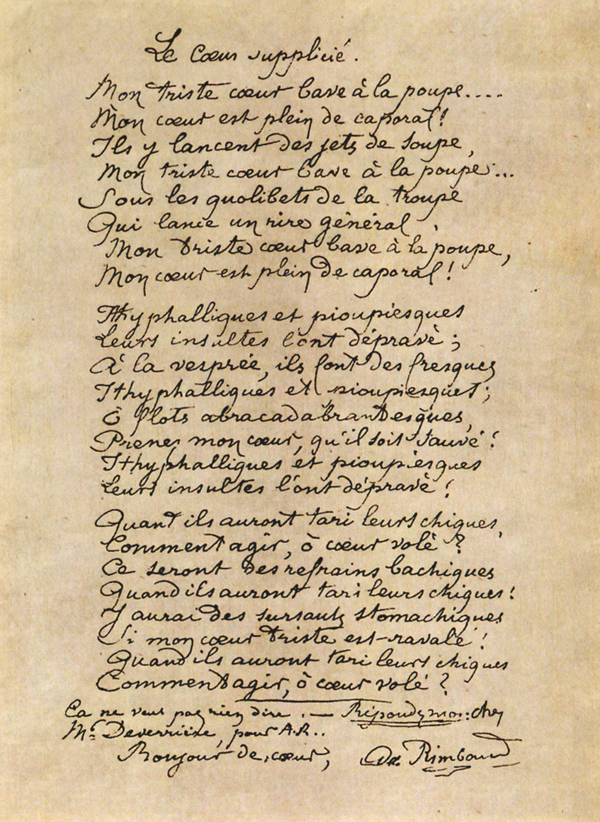

La lettre de Rimbaud à Izambard contient un poème, Le Cœur supplicié.

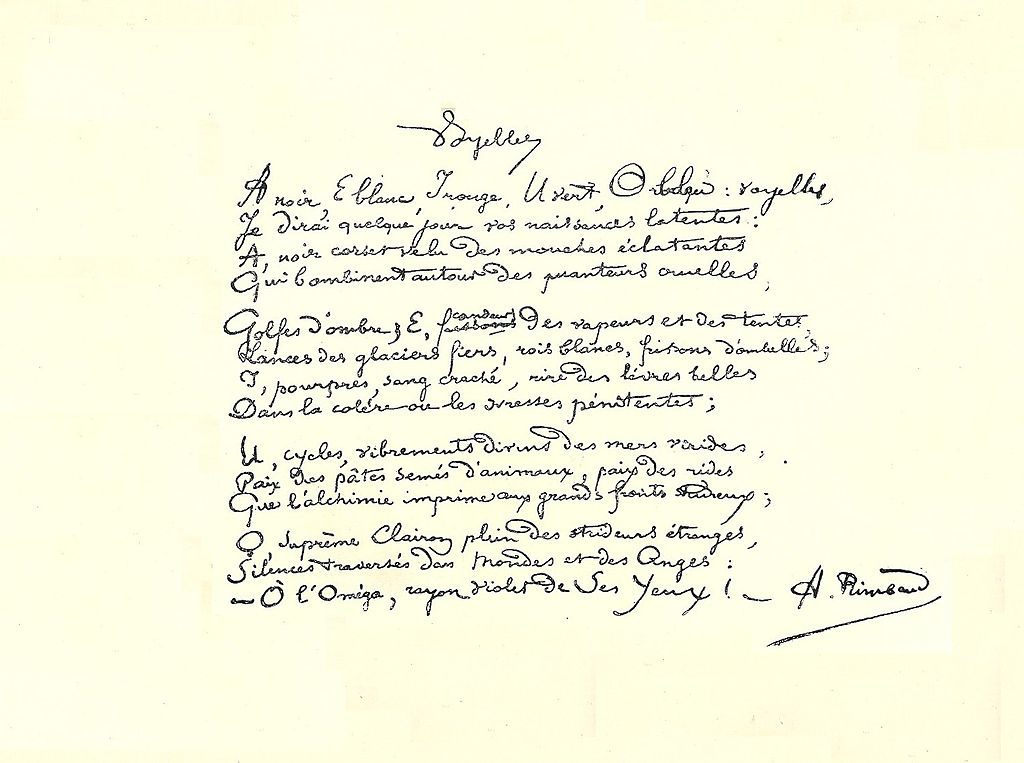

Lettre d’Arthur Rimbaud à Georges Izambard

Charleville, [13] mai 1871.

Cher Monsieur!

Vous revoilà professeur. On se doit à la Société, m’avez-vous dit; vous faites partie des corps enseignants: vous roulez dans la bonne ornière. — Moi aussi, je suis le principe: je me fais cyniquement entretenir; je déterre d’anciens imbéciles de collège: tout ce que je puis inventer de bête, de sale, de mauvais, en action et en paroles, je le leur livre: on me paie en bocks et en filles. Stat mater dolorosa, dum pendet filius. — Je me dois à la Société, c’est juste; — et j’ai raison. — Vous aussi, vous avez raison, pour aujourd’hui. Au fond, vous ne voyez en votre principe que poésie subjective: votre obstination à regagner le râtelier universitaire, — pardon! — le prouve! Mais vous finirez toujours comme un satisfait qui n’a rien fait, n’ayant rien voulu faire. Sans compter que votre poésie subjective sera toujours horriblement fadasse. Un jour, j’espère, — bien d’autres espèrent la même chose, — je verrai dans votre principe la poésie objective, je la verrai plus sincèrement que vous ne le feriez! — Je serai un travailleur: c’est l’idée qui me retient, quand les colères folles me poussent vers la bataille de Paris, — où tant de travailleurs meurent pourtant encore tandis que je vous écris! Travailler maintenant, jamais, jamais; je suis en grève.

Maintenant, je m’encrapule le plus possible. Pourquoi? je veux être poète, et je travaille à me rendre Voyant: vous ne comprendrez pas du tout, et je ne saurais presque vous expliquer. Il s’agit d’arriver à l’inconnu par le dérèglement de tous les sens. Les souffrances sont énormes, mais il faut être fort, être né poète, et je me suis reconnu poète. Ce n’est pas du tout ma faute. C’est faux de dire: Je pense: on devrait dire: On me pense. — Pardon du jeu de mots.

Je est un autre. Tant pis pour le bois qui se trouve violon, et Nargue aux inconscients, qui ergotent sur ce qu’ils ignorent tout à fait!

Vous n’êtes pas Enseignant pour moi. Je vous donne ceci: est-ce de la satire, comme vous diriez? Est-ce de la poésie? C’est de la fantaisie, toujours. — Mais je vous en supplie, ne soulignez ni du crayon, ni trop de la pensée:

LE COEUR SUPPLICIÉ

Mon triste cœur bave à la poupe …

Mon cœur est plein de caporal!

Ils y lancent des jets de soupe,

Mon triste cœur bave à la poupe…

Sous les quolibets de la troupe

Qui lance un rire général,

Mon triste cœur bave à la poupe,

Mon cœur est plein de caporal!

Ithyphalliques et pioupiesques

Leurs insultes l’ont dépravé;

À la vesprée, ils font des fresques

Ithyphalliques et pioupiesques;

Ô flots abracadabrantesques,

Prenez mon cœur, qu’il soit sauvé!

Ithyphalliques et pioupiesques,

Leurs insultes l’ont dépravé.

Quand ils auront tari leurs chiques,

Comment agir, ô cœur volé?

Ce seront des refrains bachiques

Quand ils auront tari leurs chiques!

J’aurai des sursauts stomachiques

Si mon cœur triste est ravalé!

Quand ils auront tari leurs chiques,

Comment agir, ô cœur volé?

Ça ne veut pas rien dire. — RÉPONDEZ-MOI: chez Mr. Deverrière, pour A. R.

Bonjour de cœur,

Art. Rimbaud.