Je lis avec plaisir les livres achetés la semaine dernière à la Librairie Mollat de Bordeaux, parmi eux deux livres de François Mauriac: Bordeaux, une enfance provinciale (1925, La revue hebdomadaire) et Le Cahier noir ( publié sous le pseudonyme de Forez en 1943 aux Éditions de Minuit clandestines).

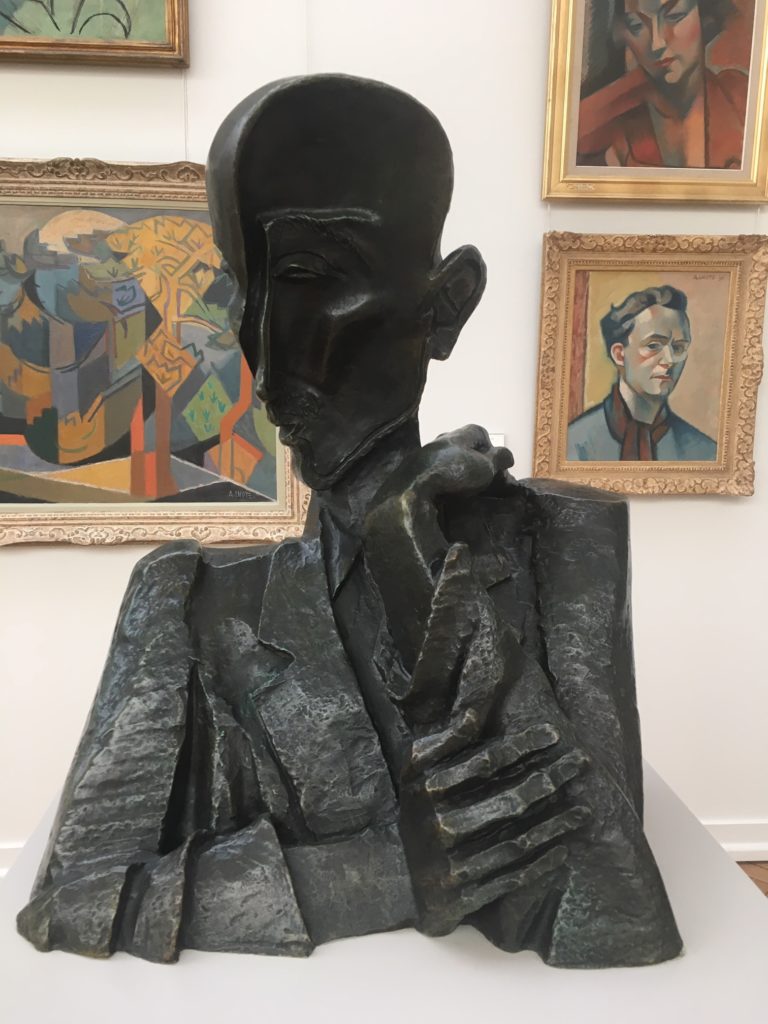

«Chaque destinée humaine comporte une révélation où, comme dans la révélation chrétienne, les prophéties ne prennent de sens que lorsque les événements les ont éclairées. Bordeaux te rappelle cette saison de ta vie où tu étais entouré de signes que tu ne sus pas interpréter. Alors la ville maternelle touchait doucement toutes les places douloureuses de ton cœur et de ta chair pour que tu fusses averti et que tu te prémunisses contre le destin; elle t’a exercé à la solitude, à la prière, à plusieurs sortes de renoncements. En prévision des jours futurs, elle t’emplissait de visages grotesques ou charmants, de paysages, d’impressions, d’émotions, enfin de tout ce qu’il faut pour écrire. Tu ne l’as payée que d’offenses, mais elle te pardonne; peut-être même te réserve-t-elle, comme à certains de ses fils d’une gloire médiocre, Maxime Lalanne ou Léon Valade, un buste à quelque tournant d’allée du jardin public. Un de tes jeunes amis parisiens, devenu grisonnant et illustre, viendra entre deux trains pour l’inauguration et lira un discours sous un parapluie que l’on verra bouger trois secondes sur l’écran du Pathé-Journal. Puis, la petite troupe dispersée, il ne restera plus que les moineaux qui couvriront ton effigie de larmes blanches, et les enfants pour qui tu ne seras rien que “le but” dans leurs parties de cache-cache.»

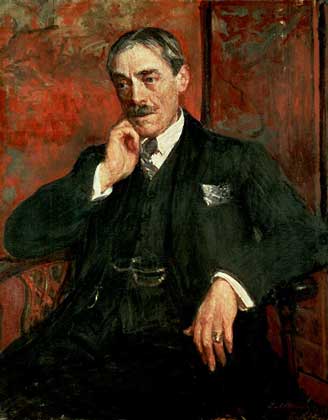

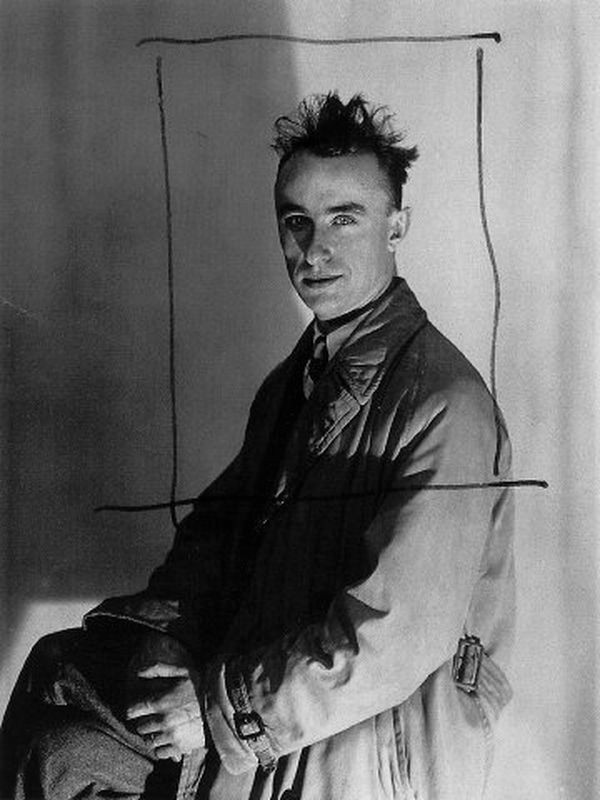

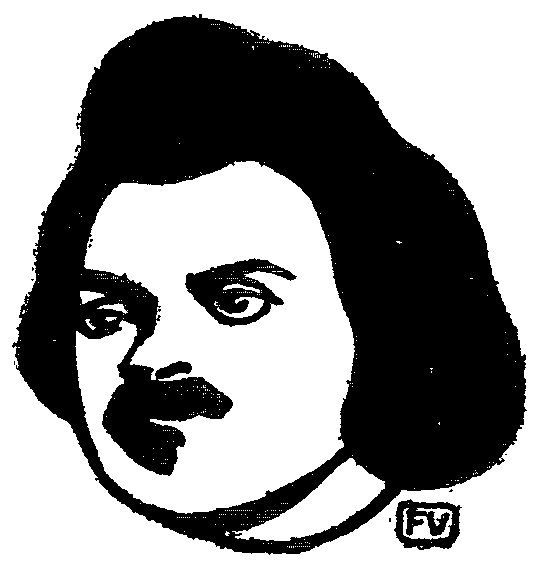

En empruntant l’entrée principale du Jardin public de Bordeaux (1746), située cours de Verdun on peut assez rapidement voir un buste aux multiples facettes. Il s’agit de celui de François Mauriac réalisé par le sculpteur d’origine russe Ossip Zadkine (1890-1967). L’original de ce buste est un plâtre qui se trouve au musée d’Aquitaine et qui a donné lieu à trois bronzes dont l’un se trouve au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Le buste original du Jardin public a été volé en 1993 et il n’a été retrouvé que deux ans plus tard avant d’être offert à la famille de François Mauriac. C’est une copie que l’on peut voir aujourd’hui dans les allées du Jardin public.

De 1941 à 1945, Ossip Zadkine est exilé à New York. Il réalise le buste de François Mauriac d’après des photographies.