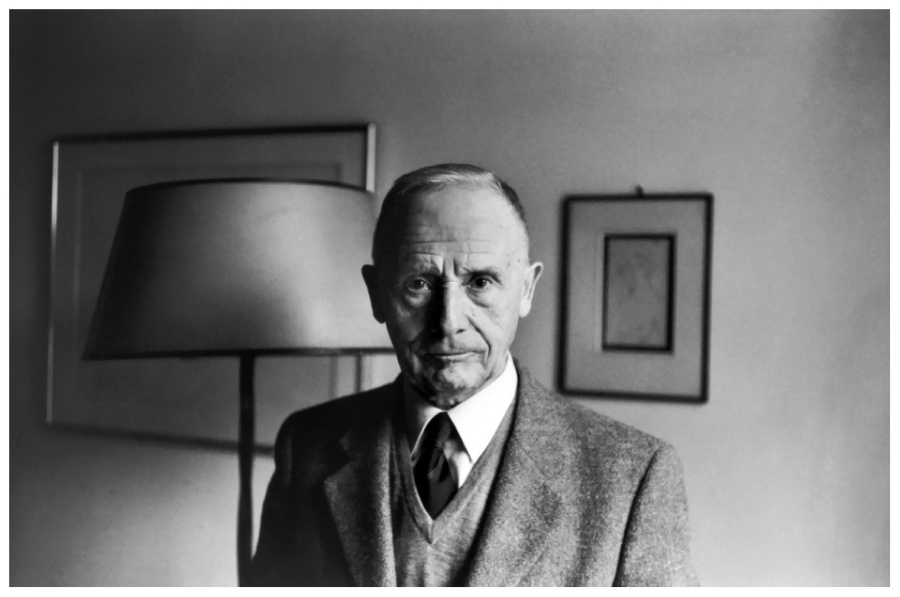

Le poète Bernard Noël est mort le 13 avril 2021 à Laon (Aisne) à 90 ans. Il était né le 19 novembre 1930 à Sainte-Geneviève-sur-Argence (Aveyron).

J’ai très peu lu ses poèmes. Je me souviens que son récit érotique et baroque Le Château de Cène, publié sous pseudonyme (Urbain d’Orlhac) chez Jérôme Martineau, puis sous son nom en 1972 chez Jean-Jacques Pauvert, lui a valu un procès pour «atteinte aux bonnes mœurs» en 1973. Tous les exemplaires du livre ont été saisis et détruits. L’auteur a été condamné en première instance à payer une amende de 3 000 Francs. Il a bénéficié d’une amnistie après l’arrivée à la présidence de Valéry Giscard d’Estaing. C’était hier.

Dans son ouvrage L’Outrage aux mots (1975), il dénonce la “sensure”. Ce néologisme, c’est la censure sémantique de ce qu’il nomme le «pouvoir bourgeois». Selon lui, celui-ci “fonde son libéralisme sur l’absence de censure, mais il a constamment recours à l’abus de langage”. Le langage se trouve ainsi peu à peu privé de sens, détourné par le capitalisme, la communication, la télévision. En 1970, Bernard Noël écrit à Serge Fauchereau: « Á un certain moment du gaullisme, le roman érotique m’est apparu comme une arme contre la bêtise politique – la seule arme contre cette société satisfaite et puante ».

Le Chateau de Cène a été réédité par Gallimard en 1990 dans la collection L’Imaginaire. On trouve aussi dans la collection Poésie/Gallimard La Chute des temps (1993) et Extraits du corps (2006).

«Être inacceptable… Il ne s’agissait pas de faire scandale ni violence, mais de céder à l’emportement d’une révolte qui, en soulevant l’imagination, combattait la censure intérieure et la réserve timide. L’écriture fut en tout cas un moment de jubilation et de liberté intenses, car être inacceptable conduit simplement à ne pas accepter les oppressions de l’ordre moral et de sa propre soumission. Ce livre, poursuivi pour outrage aux mœurs, est-il devenu inoffensif ? Ou bien la censure s’est-elle faite plus subtile en privant de sens – donc de plaisir – aussi bien les excès imaginaires que les valeurs raisonnables ?» (Bernard Noël. Quatrième de couverture. Le château de Cène, Gallimard – L’imaginaire, 1990).

Il y a quelques années, j’avais lu avec grand intérêt son Dictionnaire de la Commune (Hazan, 1971, réédité en poche chez Flammarion en 1978, puis chez Mémoire du Livre en 2000). Je l’avais emprunté à ma médiathèque. Je suis retourné le chercher ce matin. J’en ai profité pour demander Le château de cène, mais aussi Les états du corps (Fata Morgana, 1999) et Le roman des postures (Fata Morgana, 2003). Merci les bibliothèques et médiathèques d’exister.

Il était aussi l’ami de Georges Perros qui a écrit en 1977: « Le Bernard Noël que j’ai connu était bardé d’un silence à couper au couteau ». (Bernard Noël-Georges Perros, Correspondances. Éditions Unes, 1998. )

«Mon cher Georges,

tant de silence, comme un désert à franchir maintenant, et dont j’ai assez peur. Vous étiez présent quand même, mais ce qui demeure fixe de mon côté a pu bouger du vôtre… J’aurais préféré venir vous voir. Déjà dit, autrefois. Longtemps malade, l’an passé. Sans doute simplement d’en avoir par dessus la tête du dictionnaire, et surtout de ceux qui le font faire. Plus détaché maintenant, et moins prêt à tomber dans les nostalgies passées. C’est drôle, quand le cœur cède, des tas de mots deviennent inemployables, dont on sait soudain trop bien le sens.»

où est la lettre ?

cette question vient d’un mourant

puis il se tait

tant qu’un homme vit

il n’a pas besoin de compter sa langue

quand un homme meurt

il doit rendre son alphabet

de chaque mort

nous attendons le secret de la vie

le dernier souffle emporte

la lettre manquante

elle s’envole derrière le visage

elle se cache au milieu du nom

Portrait, in La rumeur de l’air. Fata Morgana, 1986. Poésie/Gallimard, 2006. p. 217.