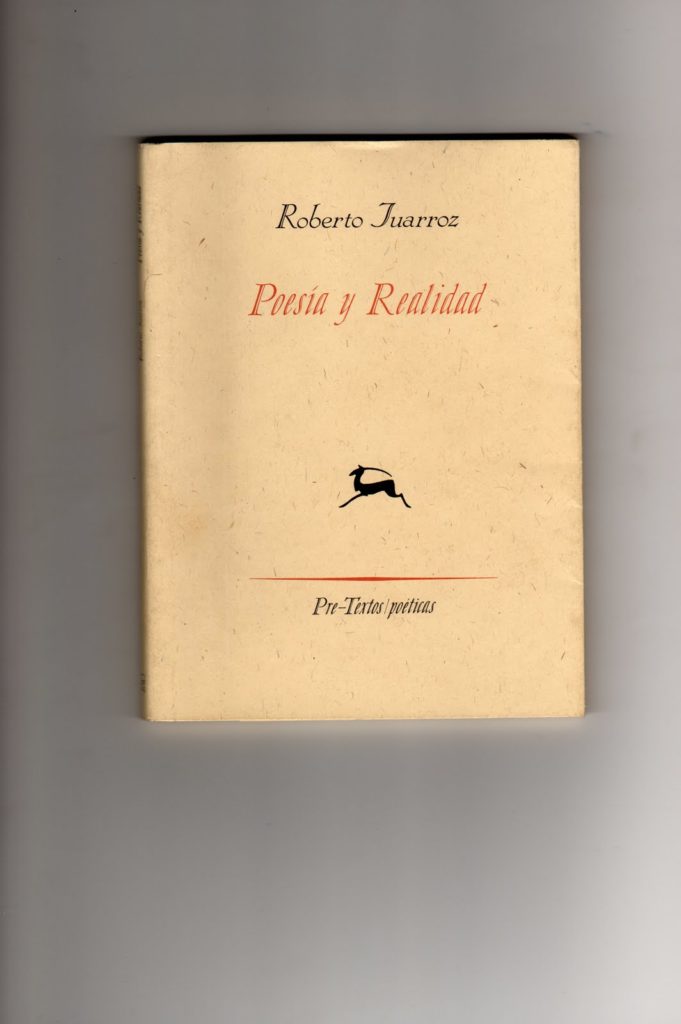

Il y a quelques semaines, Antonio Porchia n’était pour moi qu’un nom. La lecture de Poésie et création de Roberto Juarroz (Librairie José Corti, Collection Ibériques 2010) m’a poussé à rechercher ses textes. En effet, Juarroz disait que c’était le poète dont il se sentait le plus proche:

« Je crois que Porchia est sur la ligne fondamentale où se rejoignent la pensée et l’image, la poésie et la philosophie, dont la séparation artificielle constitue peut-être un de nos plus grands lests ».

«Pour lui la réalité consistait aussi bien à aller acheter des légumes au marché, à travailler dans son jardin, ou à prendre avec des amis un verre de vin, un morceau de fromage ou du salami, qu’à déterminer les ultimes instances du possible et de l’impossible, du réel et de l’irréel. La vie humaine, pour moi, devrait être telle, et non cette chose infime, minuscule, de celui qui se limite à ce qui se trouve à portée de main.»

Antonio Porchia partageait avec ses amis ses aphorismes qu’ils nommaient lui-même, ses Voix.

«Jamás digan que escribo aforismos. Me sentiría humillado»

« Qu’on ne dise jamais que j’écris des aphorismes. Je me sentirais humilié. » (Antonio Porchia)

« L’antipathique de l’aphorisme : celui qui l’énonce sait, ou croit qu’il sait, et donne à entendre qu’il sait (la plupart du temps, avec un excès d’emphase). La poésie ne sait pas. Les meilleurs « aphorismes » ne sont pas tels, ils sont poésie ». (Jorge Reichmann)

Biographie.

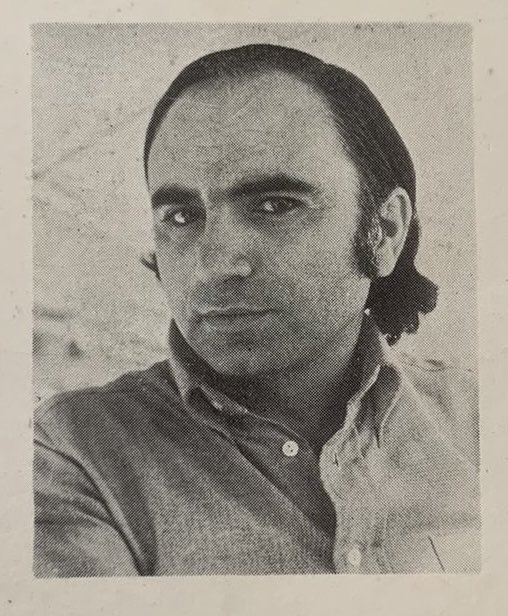

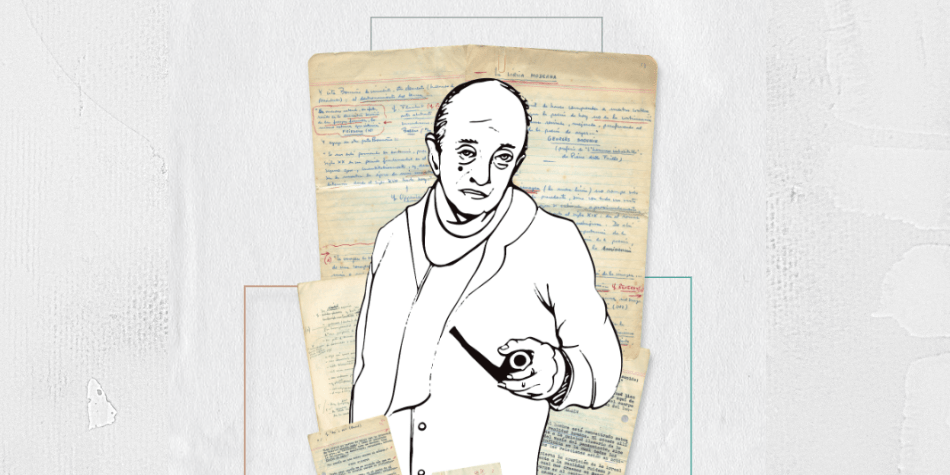

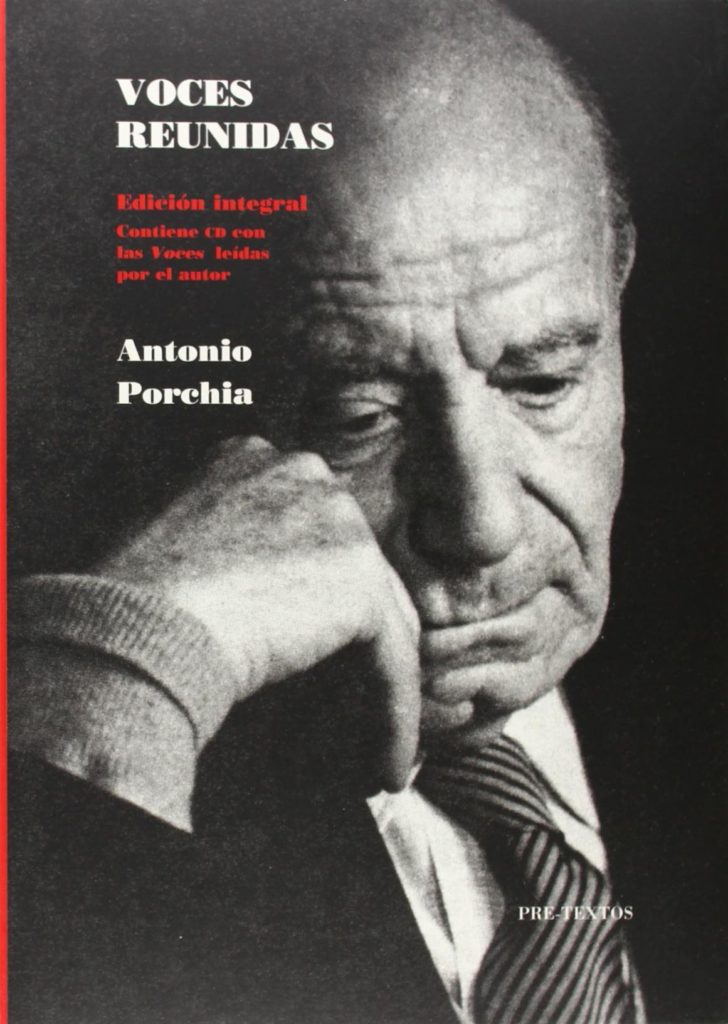

Antonio Porchia est né le 13 novembre 1885 à Conflenti, en Calabre. Il est l’aîné d’une famille modeste et nombreuse (quatre garçons, trois filles). Son père, Francisco Porchia, meurt en 1900. Antonio abandonne alors ses études pour subvenir aux besoins de sa famille. En 1906, celle-ci émigre en Argentine et s’installe dans le quartier de Barracas, puis à San Telmo. Antonio exerce de nombreux métiers manuels, puis s’établit comme typographe. Avec son frère Nicolás, il ouvre un petit atelier. Il y travaille de 1918 à 1936. Il fréquente les milieux anarchisants. Il publie la première édition de Voces en 1943 (près de trois cents aphorismes, très brefs). Une seconde édition, augmentée, paraît en 1948. Il ne s’est jamais marié, n’a jamais voyagé. Le succès rencontré par son livre le met en relation avec certains écrivains étrangers. Roger Caillois, hébergé par Victoria Ocampo pendant le seconde guerre mondiale et membre du comité de rédaction de la revue Sur, lit la première édition de Voces. Il est son premier traducteur en français. Porchia vit toujours dans un certain dénuement dans la banlieue de Buenos Aires. Il meurt le 9 novembre 1968 à Vicente López (Buenos Aires) à 83 ans. Quelque temps auparavant, il a enregistré certains de ses aphorismes pour une station de radio locale, qui les diffuse en fin de soirée, à raison d’un poème chaque soir.

Des auteurs comme André Breton, Jorge Luis Borges, Alejandra Pizarnik et Henry Miller ont reconnu son importance.

Principales éditions espagnoles :

Voces. Editorial Impulso, 1943.

Voces. Editorial Impulso, 1948.

Voces. Editorial Sudamericana, 1956.

Voces, augmentées de Nuevas voces. Sélection. Hachette (Argentine)1966.

Voces reunidas. Pre-Textos. Valence, Espagne, 2006. Alción, 2006. Argentine.

Editions françaises :

Voix, Paris, collection G.L.M 1949. Traduction : Roger Caillois. Voix et autres voix. Fata Morgana, 1992.

Voix, suivi de Autres voix. Traduction : Roger Munier. Fayard, collection Documents spirituels. 1978.

Voix inédites. 1986. Éditions Unes. Bilingue. Traduction : Roger Munier.

Voix abandonnées. 1991. Bilingue. Traduction : Fernand Verhesen, Éditions Unes.

Voix réunies. Éditions Erès, collection Po&Psy in Extenso 2013, 1190 pages. Bilingue. Traduction: Danièle Fougeras. 1182 voix.

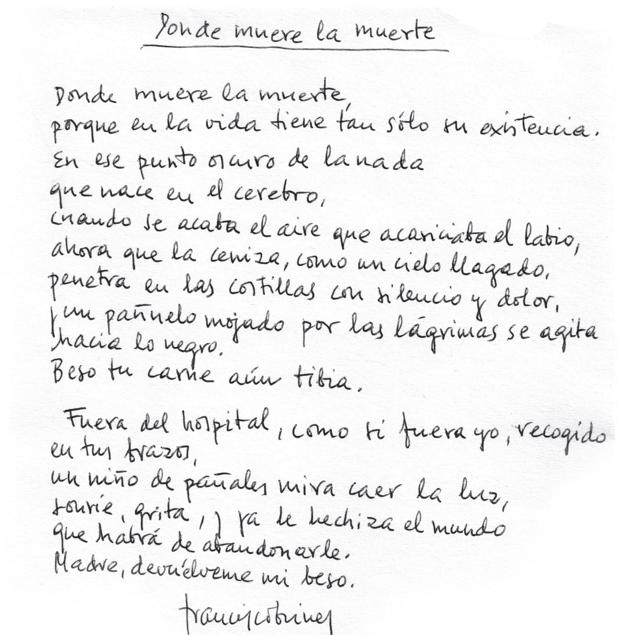

Voces

Antes de recorrer mi camino yo era mi camino.

Avant de parcourir mon chemin, j’étais mon chemin.

Creo que nos habitamos unos a otros, pero no habitados. Porque no podríamos habitarnos unos a otros, habitados.

Je pense que nous nous habitons les uns les autres, mais pas habités. Parce que nous ne pourrions pas nous habiter les uns les autres, habités.

Cuando creo entender un poco qué es la vida, la vida no es ni un misterio.

Quand je crois comprendre un peu ce qu’est la vie, la vie cesse d’être un mystère.

Cuando tú y la verdad me hablan, no escucho a la verdad. Te escucho a ti.

Quand toi et la vérité me parlent, je n’écoute pas la vérité. Je t’écoute toi.

Cuando yo muera, no me veré morir, por primera vez.

Quand je mourrai, je ne me verrai pas mourir, pour la première fois.

El dolor no nos sigue: camina adelante.

La douleur ne nous suit pas: elle marche en avant.

Éramos yo y el mar. Y el mar estaba solo y solo yo. Uno de los dos faltaba.

Nous y étions, la mer et moi.. Et la mer était seule, et moi, j’étais seul. Un de nous manquait.

Estar en compañía no es estar con alguien, sino estar en alguien.

Être en compagnie, ce n’est pas être avec quelqu’un mais être en quelqu’un.

La estrella y el insecto. Nada más. Para la estrella el insecto y para el insecto la estrella. Y nadie quiere ser el insecto. ¡Qué extraordinario!

L’étoile et l’insecte. Rien d’autre. Pour l’étoile, l’insecte et pour l’insecte l’étoile. Et personne ne veut être l’insecte. Comme c’est extraordinaire !

Las heridas son nidos de flores.

Les blessures sont des nids de fleurs.

Más llanto que llorar es ver llorar.

Plus pleurs que pleurer c’est voir pleurer.

Muchas palabras, montañas de palabras. Y amar es una sola palabra. ¡Qué poco es amar!

Beaucoup de mots, des montagnes de mots. Et aimer est un seul mot. Que c’est peu de chose, aimer !

No me hables. Quiero estar contigo.

Ne me parle pas. Je veux être avec toi.

Quisieras poder detenerte, para detenerte en algo. Pero ¿hay algo que puede detenerse, para detenerte en algo?

Tu voudrais pouvoir t’arrêter, pour t’arrêter dans quelque chose. Mais y a-t-il quelque chose qui puisse s’arrêter, pour que tu t’arrêtes dans quelque chose ?

Saber morir cuesta la vida.

Savoir mourir nous coûte la vie.

Ser es obligarse a ser. Y obligarse a ser es obligarse a ser. No es ser.

Être, c’est s’obliger à être. Et s’obliger à être, c’est s’obliger à être. Ce n’est pas être.

Se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo.

On vit avec l’espérance d’arriver à être un souvenir.

Si crees que no tienes nada para ofrecer, a nadie, creo que no deseas ver a nadie.

Si tu crois que tu n’as rien à offrir, à personne, je crois que tu ne désires voir personne.

Si no levantas los ojos, creerás que eres el punto más alto.

Si tu ne lèves pas tes yeux, tu croiras être le point le plus haut.

Sólo quien vive muriendo puede resolver sus problemas.

Seul celui qui vit en mourant peut résoudre ses problèmes.

Tenemos un mundo para cada uno, pero no tenemos un mundo para todos.

Nous avons un monde pour chacun, mais nous n’avons pas un monde pour tous.

Uno siempre puede sentir lo que es a veces, no lo que siempre es.

On peut sentir ce qui est parfois, pas ce qui est toujours.

Vemos hombres y hombres y hombres casi siempre, y sólo alguna vez vemos un hombre.

Nous voyons des hommes et des hommes et des hommes presque tout le temps, et quelquefois seulement nous voyons un homme.