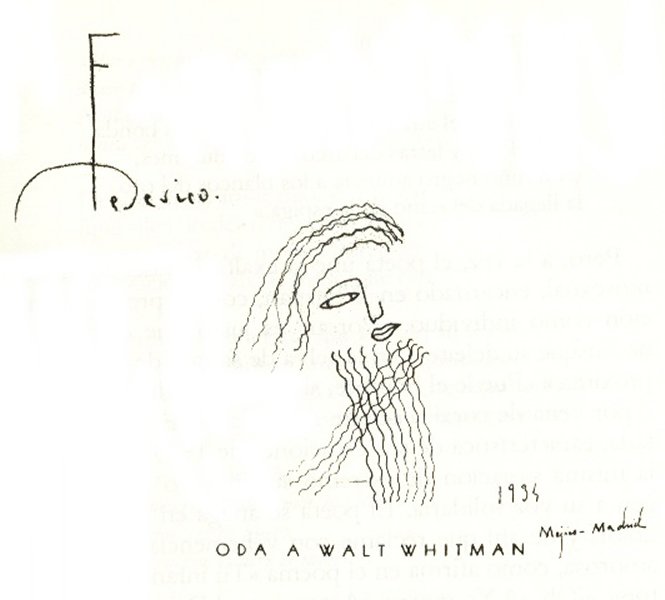

Ode à Walt Whitman

Par l’East River et le Bronx

les garçons chantaient, montrant leur ceinture

avec la roue, l’huile, le cuir et le marteau.

Quatre-vingt dix mille mineurs tiraient l’argent des rochers

et les enfants dessinaient des escaliers et des perspectives.

Mais aucun ne s’endormait,

aucun ne voulait être rivière,

aucun n’aimait les larges feuilles

ni la langue bleue de la plage.

Par l’East River et le Queensboro

les garçons luttaient avec l’industrie

les Juifs vendaient au faune du fleuve

la rose de la circoncision,

et le ciel lâchait sur les ponts et les toits

des troupeaux de bisons poussés par le vent.

Mais aucun ne s’arrêtait,

aucun ne voulait être nuage,

aucun ne cherchait les fougères

ni la roue jaune du tambourin.

Au lever de la lune

les poulies tourneront pour brouiller le ciel ;

une frontière d’aiguilles cernera la mémoire

et les cercueils emporteront ceux qui ne travaillent pas.

New York de fange,

New York de fil de fer et de mort,

Quel ange portes-tu caché dans ta joue?

Quelle voix parfaite dira la vérité des blés?

Qui dira le sommeil terrible de tes anémones souillées?

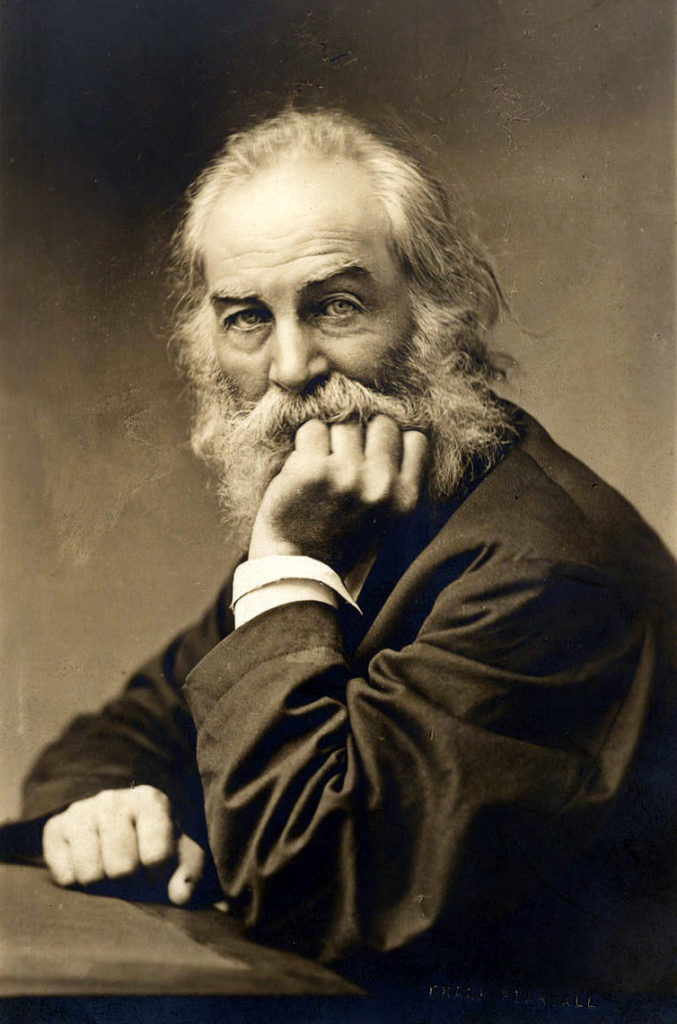

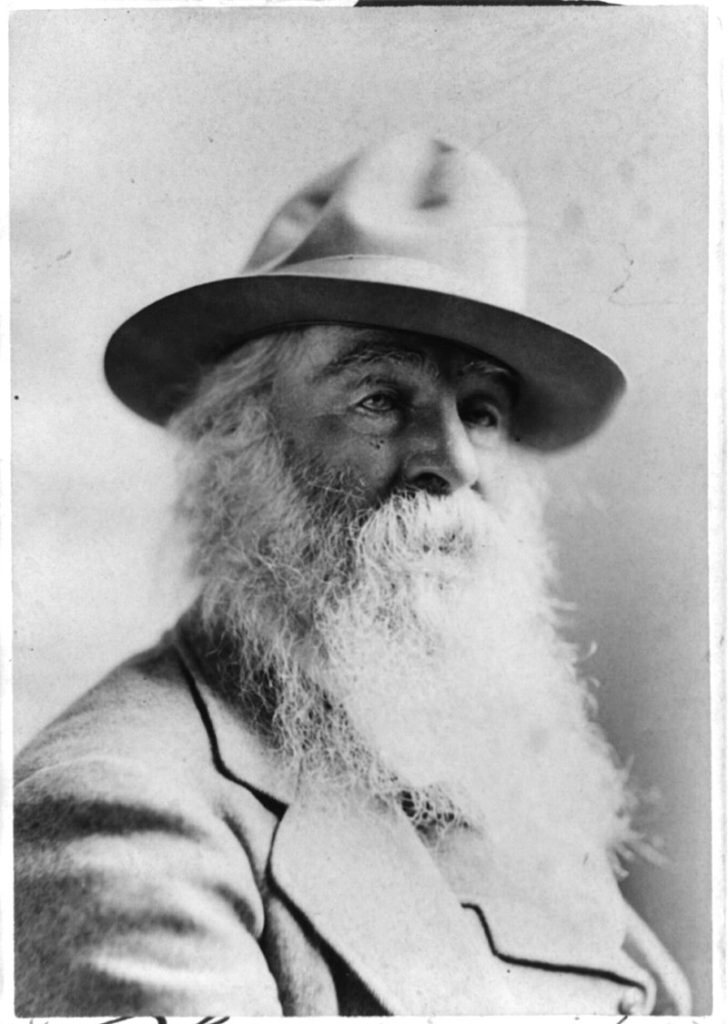

Pas un seul instant, beau Walt Whitman,

Je n’ai cessé de voir ta barbe pleine de papillons,

ni tes épaules de panne usées par la lune,

ni tes cuisses d’Apollon virginal,

ni ta voix comme une colonne de cendres,

vieillard beau comme le brouillard

qui gémissait à l’égal d’un oiseau

sexe transpercé d’une aiguille.

Ennemi du satyre,

ennemi de la vigne,

et amant des corps sous la toile grossière.

Pas un seul instant, beauté virile,

qui, parmi les montagnes de charbon, les réclames et les chemins de fer,

rêvait d’être un fleuve et de dormir comme un fleuve

avec ce camarade qui aurait mis dans ta poitrine

cette petite douleur d’innocent léopard.

Pas un seul instant, Adam de sang, mâle,

homme seul sur la mer, beau vieillard Walt Whitman,

parce que sur les terrasses,

groupés dans les bars,

sortant en grappes des égouts,

tremblant entre les jambes des chauffeurs,

ou tournant sur les plates-formes de l’absinthe,

les efféminés, Walt Whitman te suivaient.

Lui aussi! Lui aussi ! et ils se précipitent

sur ta barbe lumineuse et chaste,

Blonds du nord, Noirs du désert,

multitude de cris et de gestes,

comme les chats et comme les serpents,

les efféminés, Walt Whitman, les efféminés,

brouillés de larmes, chair pour le fouet,

la botte ou la morsure du dompteur.

Lui aussi! Lui aussi ! Leurs doigts teints

tintent à l’orée de ton rêve

quand l’ami mange ta pomme

au léger goût de pétrole

et le soleil chante sur le nombril

des garçons qui jouent sous les ponts.

Mais tu ne cherchais pas les yeux égratignés,

ni le sombre marais où dorment les enfants,

ni la salive glacée,

ni les blessures courbes comme des panses de crapaud

que portent les efféminés dans les voitures et aux terrasses

quand la lune les fouette au coin de la terreur.

Tu cherchais un nu qui fût comme un fleuve.

Taureau et songe qui joignît l’algue à la roue,

père de ton agonie, camélia de ta mort,

qui gémirait dans les flammes de ton équateur secret.

Parce qu’il est juste que l’homme ne cherche pas sa jouissance

dans la forêt de sang du proche lendemain.

Le ciel a des plages où éviter la vie

et il y a des corps qui ne doivent pas se répéter dans l’aurore.

Agonie, l’agonie, rêve, ferment et rêve.

Voici le monde ami, agonie, agonie.

Les morts se décomposent sous l’horloge des villes

la guerre passe en pleurant, avec un million de rats gris,

les riches offrent à leurs bien-aimées

de petits moribonds illuminés,

et la vie n’est ni noble, ni bonne, ni sacrée.

L’homme peut s’il le veut conduire son désir

par une veine de corail ou un nu céleste.

Demain, les amours seront des rochers, et le temps

une brise qui vient dormante sous les branches.

C’est pourquoi je n’élève pas la voix, vieux Walt Whitman,

contre l’enfant qui écrit

un nom de fille sur son oreiller

ni contre l’adolescent qui s’habille en mariée

dans l’obscurité de sa chambre,

ni contre les solitaires des casinos

qui boivent avec dégoût l’eau de la prostitution,

ni contre les hommes au regard vert

qui aiment l’homme et brûlent leurs lèvres en silence.

Mais bien contre vous, efféminés des villes

à la chair tuméfiée et aux pensées immondes,

mères de la fange, harpies, ennemies sans trêve

de l’Amour qui partage des couronnes de joie.

Contre vous toujours, qui donnez aux garçons

des gouttes de mort sale et du venin amer.

Contre vous toujours,

Faeries de l’Amérique

Pajaros de La Havane,

Jotos de Mexico,

Sarasas de Cadix,

Apios de Séville,

Cancos de Madrid,

Floras d’Alicante,

Adelaidas du Portugal..

Efféminés du monde entier, assassins de colombes !

Esclaves de la femme, chiens de leurs boudoirs,

ouverts sur les places avec des fièvres d’éventail

ou embusqués dans des paysages desséchés de ciguë.

Pas de quartier ! La mort

sourd de vos yeux

et rassemble ses fleurs grises aux frontières de la fange.

Pas de quartier ! Alerte !

Que les confondus, les purs,

les classiques, les insignes, les suppliants

vous ferment les portes de l’orgie.

Et toi, beau Walt Whitman, dors au rivage de l’Hudson,

la barbe vers le pôle, et les mains ouvertes.

Argile tendre ou neige, ta langue appelle

tes camarades qui veillent ta gazelle sans corps.

Dors, rien ne subsiste.

Une danse de murs agite les prairies

et l’Amérique est submergée de machines et de larmes.

Je veux que l’air violent de la nuit la plus profonde

arrache fleurs et lettres à l’arche où tu dors

et qu’un enfant noir annonce aux blanc de l’or

la venue du règne de l’épi.

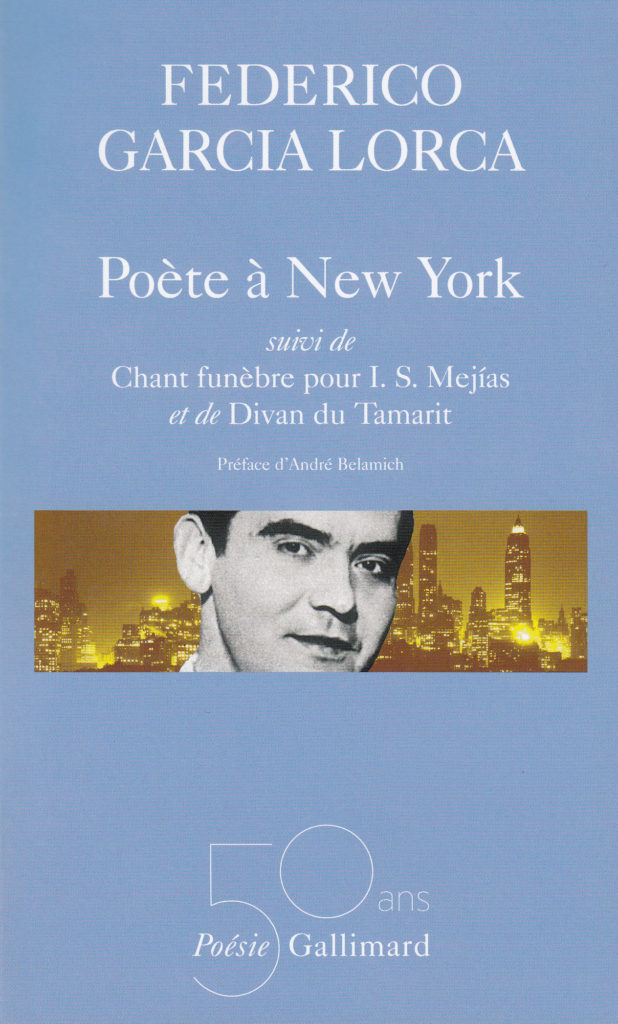

Traduit de l’espagnol par André Belamich. Nouvelle édition en 2016 de Poésies, III.

Collection Poésie/Gallimard n° 30, Gallimard. 1968.