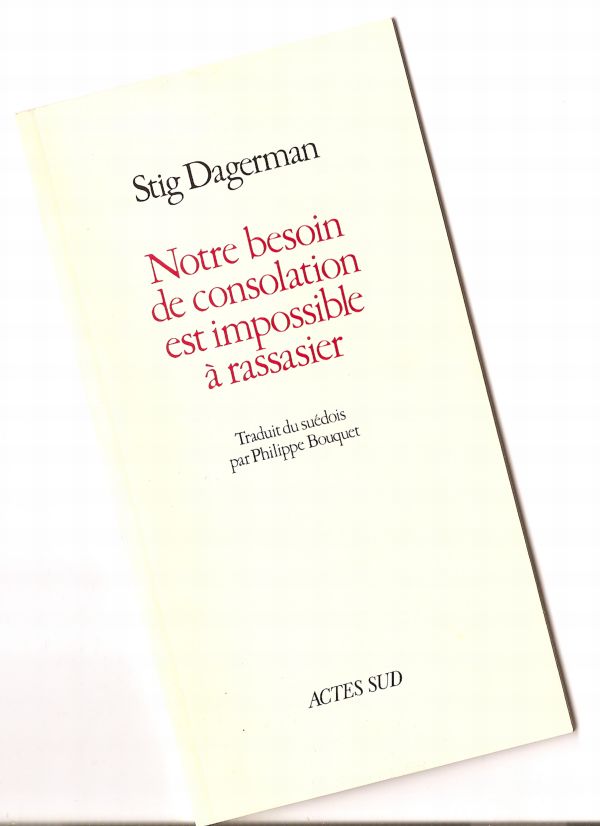

J’ai lu pour la troisième fois le petit texte de Stig Dagerman, Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. 1952. Traduit en français par Philippe Bouquet. Actes Sud, 1981.

J’ai toujours beaucoup aimé cet écrivain suédois libertaire depuis la lecture il y a longtemps de L’enfant brûlé (Gallimard, collection « L’Imaginaire », 1981). Merci à C.W. de m’avoir rappelé ce texte.

Trois citations:

« Je suis dépourvu de foi et ne puis donc être heureux, car un homme qui risque de craindre que sa vie ne soit une errance absurde vers une mort certaine ne peut être heureux. Je n’ai reçu en héritage ni dieu, ni point fixe sur la terre d’où je puisse attirer l’attention d’un dieu : on ne m’a pas non plus légué la fureur bien déguisée du sceptique, les ruses de Sioux du rationaliste ou la candeur ardente de l’athée. Je n’ose donc jeter la pierre ni à celle qui croit en des choses qui ne m’inspirent que le doute, ni à celui qui cultive son doute comme si celui-ci n’était pas, lui aussi, entouré de ténèbres. Cette pierre m’atteindrait moi-même car je suis bien certain d’une chose : le besoin de consolation que connaît l’être humain est impossible à rassasier. »

« Personne ne peut énumérer tous les cas où la consolation est une nécessité. Personne ne sait quand tombera le crépuscule et la vie n’est pas un problème qui puisse être résolu en divisant la lumière par l’obscurité et les jours par les nuits, c’est un voyage imprévisible entre des lieux qui n’existent pas. Je peux, par exemple, marcher sur le rivage et ressentir tout à coup le défi effroyable que l’éternité lance à mon existence dans le mouvement perpétuel de la mer et dans la fuite perpétuelle du vent. Que devient alors le temps, si ce n’est une consolation pour le fait que rien de ce qui est humain ne dure – et quelle misérable consolation, qui n’enrichit que les Suisses !. »

« Thoreau avait encore la forêt de Walden – mais où est maintenant la forêt où l’être humain puisse prouver qu’il est possible de vivre en liberté en dehors des formes figées de la société ?

Je suis obligé de répondre : nulle part. Si je veux vivre libre, il faut pour l’instant que je le fasse à l’intérieur de ces formes. Le monde est donc plus fort que moi. A son pouvoir je n’ai rien à opposer que moi-même – mais, d’un autre côté, c’est considérable. Car, tant que je ne me laisse pas écraser par le nombre, je suis moi aussi une puissance. Et mon pouvoir est redoutable tant que je puis opposer la force de mes mots à celle du monde, car celui qui construit des prisons s’exprime moins bien que celui qui bâtit la liberté. Mais ma puissance ne connaîtra plus de bornes le jour où je n’aurai plus que mon silence pour défendre mon inviolabilité, car aucune hache ne peut avoir de prise sur le silence vivant.

Telle est ma seule consolation. Je sais que les rechutes dans le désespoir seront nombreuses et profondes, mais le souvenir du miracle de la libération me porte comme une aile vers un but qui me donne le vertige: une consolation qui soit plus qu’une consolation et plus grande qu’une philosophie c’est-à-dire une raison de vivre »

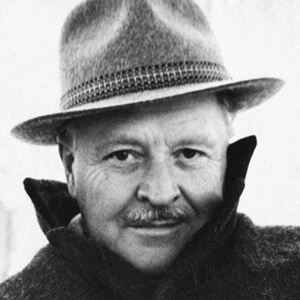

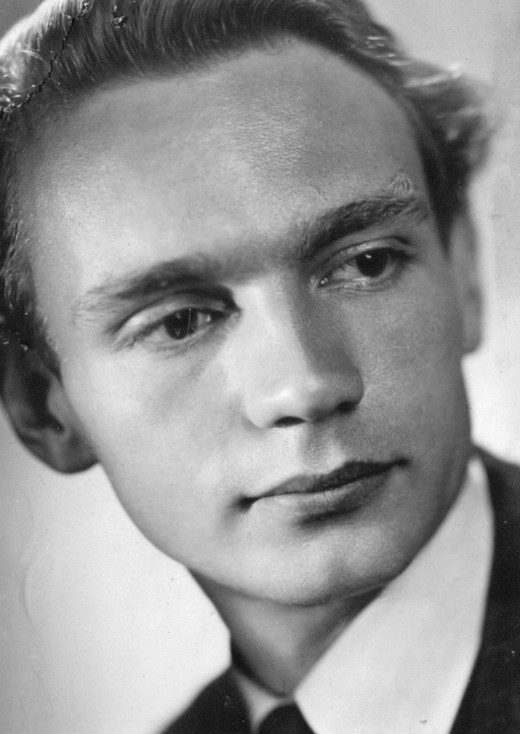

Stig Dagerman (de son vrai nom Stig Halvard Jansson), est né le 5 octobre 1923 à Älvkarleby, en Suède.

Il est abandonné à l’âge de six semaines par sa jeune mère, Helga Andersson, télégraphiste. Il ne la verra qu’une fois à l’âge de 19 ans. Il est élevé par ses grands-parents, des paysans pauvres et austères de la province suédoise de l’Uppland, car son père, Helmer Jansson, est poseur de rails et mineur de tunnels. Stig Dagerman arrive à Stockholm en 1932 pour vivre avec son père, remarié, et finir ses études. A quinze ans en 1938, il vend des journaux sur les bateaux de la Compagnie de Waxholm qui desservent l’archipel de Stockholm. En 1940, ses grands-parents sont assassinés par un dément. Sur les traces de son père, militant anarcho-syndicaliste, il s’inscrit en 1941 au Cercle de la jeunesse syndicaliste de Stockholm.

Il commence sa carrière littéraire d’abord comme journaliste pour des journaux syndicaux. Il sera rédacteur de la section culturelle du journal Abertaren, l’ organe officiel du mouvement syndicaliste suédois. Il prend alors le nom de Dagerman (Dager signifiant en suédois lumière du jour, issue, espoir).

En août 1943, il épouse Annemarie Götze, fille de réfugiés allemands anarcho-syndicalistes, originaires de Leipzig, pour qu’elle puisse rester en Suède. Ils auront deux fils.

En 1945, est publié son premier roman, Le Serpent (Ormen), où apparaît déjà le thème du suicide. Il participe à la petite revue littéraire 40-tal et fréquente les jeunes écrivains suédois (Lars Ahlin, Erik Linegren, Karl Vennberg). En septembre 1946, paraît L’île des condamnés.

D’octobre à décembre 1946, il est envoyé par le journal Expressen en Allemagne pour constater les dégâts des bombardements et témoigner de la misère et de la pauvreté qui y règnent. Le recueil de chroniques Automne allemand (Tysk Höst), dédié à Annemarie, est publié en mai 1947. Sa pièce, Le condamné à mort, est joué à partir du 19 avril 1947 au Théâtre Dramatique de Stockholm. Lors d’un séjour en Bretagne (juillet 1947-février 1948), il écrit L’enfant brûlé, son chef d’oeuvre. Les livres et les succès littéraires se succèdent. Mais à partir de 1949, il se trouve dans l’incapacité d’écrire. En 1950, il fait une tentative de suicide et entre en clinique psychiatrique pour soigner une dépression nerveuse.

Il divorce d’Annemarie Götze en 1950 et vit avec la célèbre actrice Anita Björk (1923-2012), la Mademoiselle Julie du film d’Alf Sjöberg, qu’il épousera en juin 1953. Leur fille Lo est née en 1951. Il ne pense ne plus être à la hauteur des espoirs que le public a mis en lui.

Toujours dépressif, dans la nuit du 3 au 4 novembre 1954, il s’enferme dans son garage, fait tourner le moteur et se laisse asphyxier. Il meurt à trente et un ans dans la banlieue de Stockholm.

Principales oeuvres:

- Le Serpent (Ormen, 1945). Denoël, 1966, collection « Les Lettres Nouvelles ». Roman traduit par Carl Gustaf Bjurström et Hervé Coville. Réédité chez Gallimard en 1993 puis 2001.

- L’Île des condamnés (De dömdas ö, 1946). Denoël, collection « Les Lettres Nouvelles », 1972. Roman traduit par Jeanne Gauffin. Réédité chez Agone en 2009.

- Automne allemand ( Tysk höst, 1947). Actes Sud, 1980. Chroniques traduites par Philippe Bouquet. Livre réédité chez Actes Sud en 1999 puis 2004.

- L’Ombre de Mart (Skuggan av Mart, 1948). Presses universitaires de Caen, 1993. Pièce de théâtre traduite par Gunilla Kock de Ribaucourt.

- Printemps français (Fransk Vär, 1948). Ludd, 1995. Chroniques traduites par Philippe Bouquet. + Poèmes satiriques.

- L’Enfant brûlé (Bränt Barn, 1948). Gallimard, 1956. Roman traduit par Élisabeth Backlund. Réédité chez Gallimard, collection « L’Imaginaire », 1981.

- Ennuis de noces (Bröllopsbesvär, 1949). Maurice Nadeau / Papyrus. Roman traduit par Carl Gustaf Bjurström et Lucie Albertini, 1982. Christian Bourgois, 1990. Réédité chez 10/18, 1993.

- Notre besoin de consolation est impossible à rassasier (Vårt behov av tröst, 1952). Actes Sud, 1993. Essai traduit par Philippe Bouquet.

- Dieu rend visite à Newton (Nattens Lekar, 1947 et Vart behov av tröst, 1955). Denoël, collection « Les Lettres Nouvelles »,1976. Recueil de 9 nouvelles traduites par Élisabeth Backlund et Carl Gustaf Bjurström, Réédition: Dieu rend visite à Newton, Éditions du Chemin de fer, 2009. Nouvelle. Illustrations de Mélanie Delattre-Vogt.

- Les Wagons rouges (De röda vagnarna). Maurice Nadeau, 1987. Nouvelles traduites par Carl Gustaf Bjurström et Lucie Albertini.

- Le Froid de la Saint-Jean. Maurice Nadeau, 1988. Nouvelles traduites par Carl Gustaf Bjurström et Lucie Albertini.

- Notre plage nocturne (Vår nattliga badort). Maurice Nadeau, 1988. Recueil de 10 nouvelles traduites par Carl Gustaf Bjurström et Lucie Albertini.