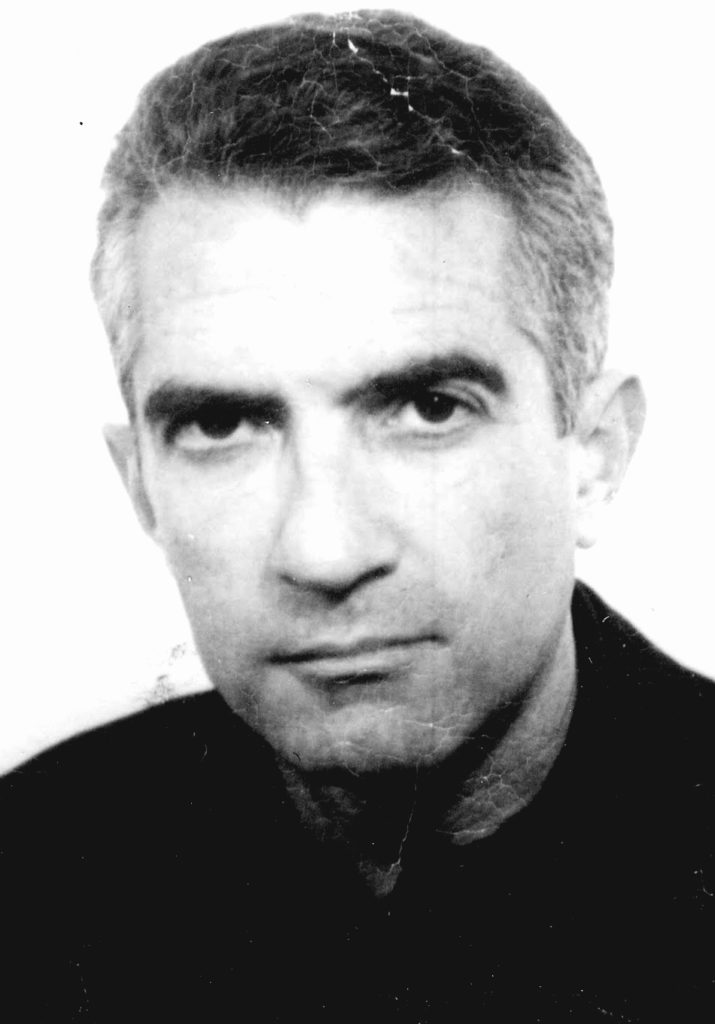

Joan Salvat-Papasseit (1894-1924), est un écrivain et poète moderniste espagnol d’expression catalane. Influencé par Apollinaire et Marinetti, il est considéré comme le principal représentant du courant futuriste dans la littérature catalane. Il a écrit aussi de nombreux articles de critique sociale en castillan (Fumées d’usine) et en catalan.

Mort prématurément, il laisse une œuvre inclassable, empreinte d’idéalisme et formellement novatrice. Sa poésie est à la fois avant-gardiste et marquée par la tradition catalane. Son premier recueil, Poemes en ondes hertzianes (1919) est illustré par le peintre hispano-uruguayen Joaquín Torres García (1874-1949). Il publie ensuite La gesta dels estels (1922) et El poema de la rosa als llavis (1923).

La ville de Barcelone lui a rendu hommage en 1992 en érigeant sur le port, au Moll de Bosch i Alsina, une statue en bronze le représentant avec sur le socle, le poème Nocturn per a acordió. Ses poèmes ont été mis en musique et popularisés dans les années 60 par les chanteurs catalans de la Nova Cançó: Lluís Llach, Ovidi Montllor, Joan Manuel Serrat et Carles Andreu.

Joan Salvat-Papasseit est né à Barcelone le 16 mai 1894. Son père, Joan, disparaît en 1901 lors du naufrage du Montevideo, navire de la Compañía Trasatlántica Española qui faisait le trajet Barcelone-Cadix. Il doit travailler pour aider sa famille et suit des cours à l’école de la Llotja.

L’engagement politique de Salvat-Papasseit prend de plus en plus de place après la Semaine tragique de Barcelone (entre le 26 juillet et le 2 août 1909). Le pédagogue libertaire Francisco Ferrer (1859-1909) est fusillé le 13 octobre, après avoir été désigné comme le responsable de ces événements. Salvat-Papasseit se rapproche alors des milieux anarchistes et lit Nietzsche, Ibsen, Gorki, Tolstoi, Zola et Kropotkine. Il devient secrétaire général de l’Ateneo Enciclopédico Popular. Il sera aussi plus tard bibliothécaire de cet organisme. Ses plus proches amis sont alors Emilio Eroles, Joan Alavedra i Segurañas (1896-1981) et Antonio Palau y Dulcet (1867-1954). Ils forment en 1911 le groupe Col·lectors d’escopinyes i bolets. Ils composent des poèmes et des pamphlets qu’ils distribuent dans les rues de Barcelone. En 1912, il rencontre Carme Eleuterio i Ferrer, une couturière qui habite dans son quartier. Il l’épouse en 1918. En 1913, il devient ami de Daniel Cardona et se rapproche des cercles nationalistes radicaux. En 1914, il entre au comité de rédaction de la revue libertaire Los Miserables. Il y reste jusqu’en 1916 et signe ses articles sous le nom de Gorkiana. Il travaille aussi comme surveillant sur le port.

En 1916, il adhére à la Juventud socialista Barcelonesa et publie dans des revues socialistes. Il est condamné à une peine de deux mois et un jour de prison pour son article: Un pueblo:Portugal. Il travaille ensuite dans plusieurs librairies et est rédacteur en chef de la revue Un enemic del Poble (Un enemigo del Pueblo).

Pour soigner sa tuberculose, il doit fréquenter plusieurs sanatoriums. C’est pourtant un poète résolument optimiste qui a toujours cru en sa guérison: «Tout le secret de mon optimisme vient, et de cela seulement, de ce que j’ai beaucoup souffert». Sa première fille Salomé naît en 1919. Sa seconde fille, Núria, naît elle en 1922, mais ne vit que deux ans. Il se définissait lui-même comme un «poèteavantgardistecatalan».

Il est mort à Barcelone le 7 août 1924 à l’âge de 30 ans.