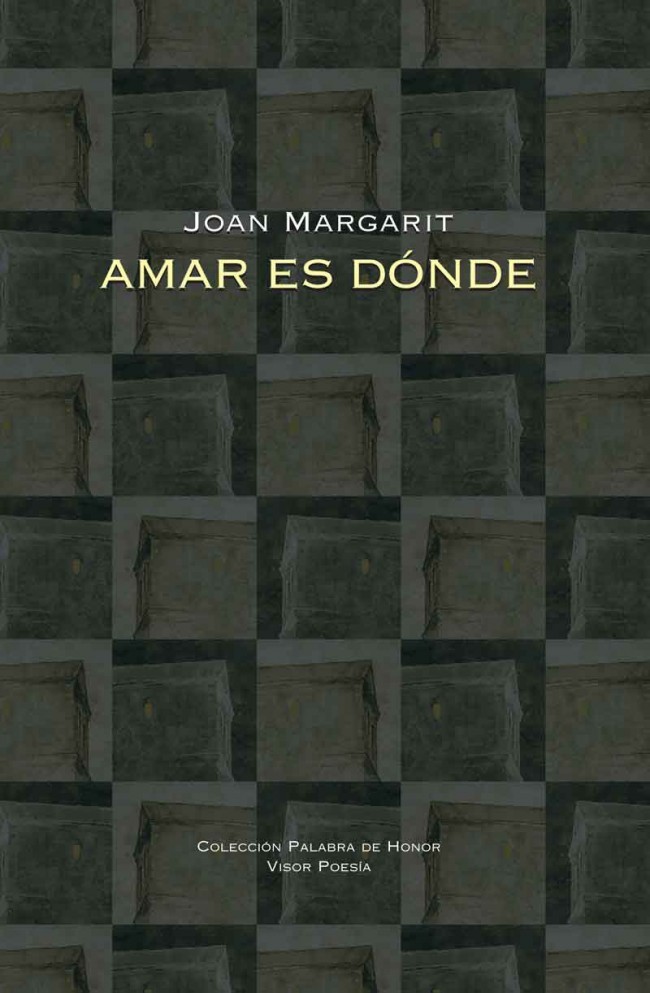

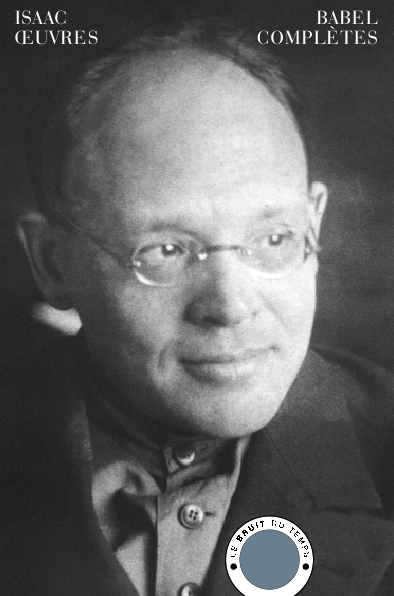

Visite hebdomadaire chez Gibert Joseph, Boulevard Saint-Michel après une longue promenade dans Paris avec J. Au premier étage, je feuillette les nouveautés. Je tombe sur La mémoire tyrannique de l’auteur salvadorien Horacio Castellanos Moya (1957-), un écrivain que je connais très mal. Editions Métailié. Sortie: 13/02/2020. Traduction de René Solis. Titre original: Tirana memoria. Publié en Espagne par Tusquets en 2008.

En exergue, une citation d’Elias Canetti (1905-1994). Prix Nobel de Littérature en 1981.

«Ne vaudrait-il pas mieux qu’il ne reste rien, absolument rien d’une vie? Que la mort implique que s’éteignent du même coup les images que les autres ont de vous? Ne serait-ce pas plus poli à l’égard de ceux qui vont prendre la suite? Car peut-être ce qui reste de nous forme-t-il une somme d’exigences qui les écrase. Peut-être pour cela l’homme n’est-il pas libre, parce que les morts sont trop présents en lui, et que ce trop rechigne à s’éteindre.»

Tout au long de sa vie, Elias Canetti n’a cessé d’écrire sur le thème de la mort.

Note du 15 février 1942: «J’ai décidé aujourd’hui de noter mes pensées contre la mort telles que le hasard me les apporte, dans le désordre et sans les soumettre à un plan contraignant. Je ne puis laisser passer cette guerre sans forger en mon cœur l’arme qui vaincra la mort»

Le livre qu’il projetait de lui consacrer a été publié en Allemagne en 2014: Das Buch gegen den Tod. Albin Michel a publié Le Livre contre la mort en 2018. La traduction de Bernard Kreiss a été reprise au Livre de poche en 2019.

C’est donc un ouvrage qu’Elias Canetti n’a pas réellement composé. Des inédits découverts après sa mort, forment les deux tiers de ce volume. L’auteur mêle notes, aphorismes, portraits et réflexions.

Résumé de La mémoire tyrannique: 1944. Lorsque Pericles, un journaliste critique du dictateur salvadorien, le “sorcier nazi”, est arrêté et emprisonné, son épouse Haydée, une jeune femme de la bonne bourgeoisie, décide d’écrire le journal des événements. Pendant qu’elle note ce qu’elle considère comme des conversations avec son mari – qui avant de devenir opposant a été collaborateur du régime –, elle raconte les progrès des arrestations, les interdictions de visite au pénitencier ainsi que ce qui se passe pour le reste de la famille, composée d’un côté de militaires, soutien du régime, et de l’autre des libéraux, opposés au tyran. Sur ce, un coup d’État contre le dictateur éclate, son fils Clemente, le fêtard, le coureur, l’ivrogne, est impliqué et raconte ce qui se passe chez les conspirateurs. Ses aventures parfois désopilantes alternent avec l’éveil de la conscience politique de Haydée, qui organise la rébellion avec d’autres femmes : épouses, filles, petites-filles, voisines, domestiques.