656

I started Early – Took my Dog –

And visited the Sea –

The Mermaids in the Basement

Came out to look at me –

And Frigates – in the Upper Floor

Extended Hempen Hands –

Presuming Me to be a Mouse –

Aground – opon the Sands –

But no Man moved Me – till the Tide

Went past my simple Shoe –

And past my Apron – and my Belt

And past my Boddice – too –

And made as He would eat me up –

As wholly as a Dew

Opon a Dandelion’s Sleeve –

And then – I started – too –

And He – He followed – close behind –

I felt His Silver Heel

Opon my Ancle – Then My Shoes

Would overflow with Pearl –

Until We met the Solid Town –

No One He seemed to know –

And bowing – with a Mighty look –

At me – The Sea withdrew –

656

Je partis Tôt – Pris mon Chien –

Rendis visite à la Mer –

Les Sirènes du Sous-sol

Montèrent pour me voir –

Et les Frégates – à l’Étage

Tendirent des Mains de Chanvre –

Me prenant pour une Souris –

Échouée – sur les Sables –

Mais nul Homme ne Me héla – et le Flot

Dépassa ma Chaussure –

Puis mon Tablier – et ma Ceinture

Puis mon Corsage – aussi –

Il menaçait de m’avaler toute –

Comme la Rosée

Sur le Gilet d’un Pissenlit –

Alors – je courus moi aussi –

Et Lui – Il me serrait – de près –

Je sentis sur ma Cheville

Son Talon d’Argent – Mes Souliers allaient

Déborder de Perles –

Enfin ce fut la Cité Ferme –

Nul, semblait-il, qu’Il connût là –

Et m’adressant un Impérieux – salut –

L’Océan se retira –

Car l’adieu, c’est la nuit. Poésie / Gallimard n°435. 2007. Traduction Claire Malroux.

Claire Malroux, Chambre avec vue sur l’éternité Emily Dickinson. (Pages 66-67)

” Aucun poème ne donne une image aussi vivante d’Emily dans sa jeunesse, ni une idée aussi juste de son caractère à la fois intrépide et angoissé que celui qui débute par ces mots : ” Je partis Tôt – Avec mon Chien – “

Emily Dickinson avait un grand chien, appelé Carlo, offert par son père.

Elle écrivait à Thomas W. Higginson (1823-1911) à qui on doit la publication de l’oeuvre de la poétesse américaine, à titre posthume : ” Vous me demandez quels sont mes Compagnons : les Collines – Monsieur – et le Couchant – et un Chien – aussi grand que moi – que mon père m’a acheté. – Ils valent mieux que des Êtres – parce qu’ils savent – mais sont muets. ” (25 avril 1862)

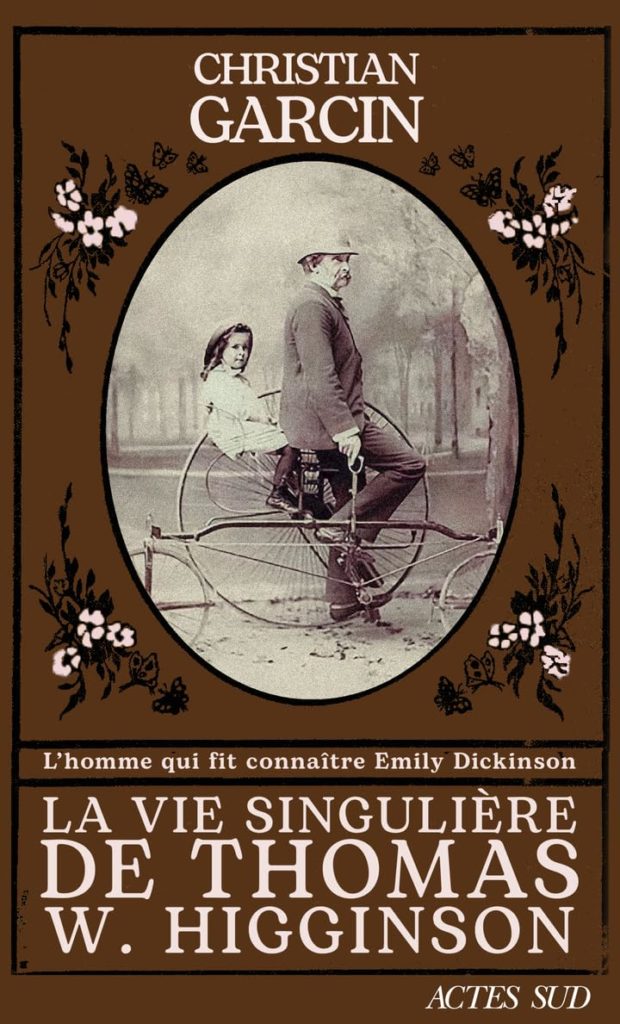

Christian Garcin vient de publier chez Actes Sud un récit biographique La Vie singulière de Thomas Higginson.

” Pasteur, militant abolitionniste, soutien de Lincoln, colonel dans l’armée de l’union, féministe avant l’heure, écrivain proche de Threau, d’Emerson et de Jack London, Thomas W. Higginson (1823-1911) a fréquenté les personnages les plus importants de la construction houleuse et tragique de l’Amérique. Pourtant, personne ne se souvient de lui aujourd’hui. Sauf, peut-être, les plus ardents admirateurs d’Emily Dickinson. ” (Quatrième de couverture)