Une belle exposition au Musée d’Orsay : Signac collectionneur. On peut la voir jusqu’au 13 février 2022. Elle a été conçue par Marina Ferretti Bocquillon, spécialiste de l’ impressionnisme et Charlotte Liébert-Hellman, arrière-petite-fille du peintre et responsable de ses archives, fille de Françoise Cachin (1936-2011), directrice du musée d’Orsay (1986-1994) et directrice des Musées de France (1994 – 2001).

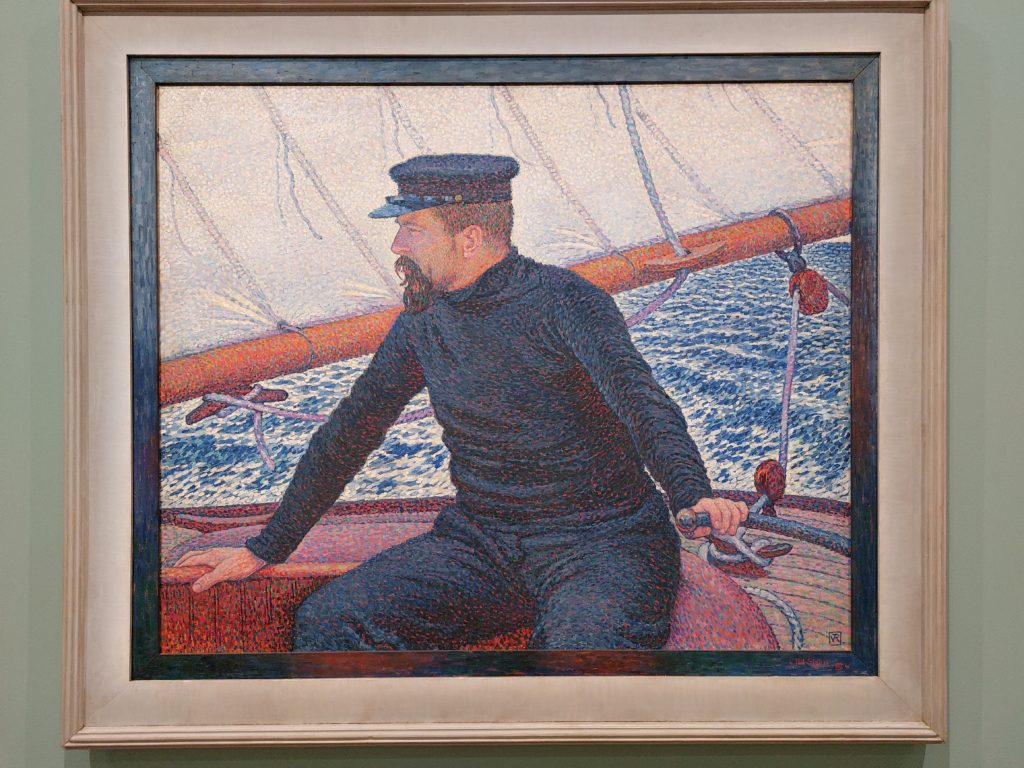

Paul Signac (1863-1935) fut un peintre très actif et très présent dans son époque. Toute sa vie, il collectionne les œuvres. Il en réunit près de 450. L’exposition en montre 130. Les archives Signac conservent la correspondance de l’artiste, les carnets où il consigne ses achats. Un recensement précis des peintures, dessins et estampes qui lui ont appartenu a pu être fait facilement. Charlotte Hellman : « Il vient d’une famille bourgeoise et bénéficie d’un certain confort matériel. Son regard est celui d’un historien qui veut montrer, dans ses acquisitions, qu’il existe une espèce de progression en art ».

En 1879, à 16 ans, il visite la quatrième exposition des impressionnistes. Il apprend son métier en regardant les œuvres de ces peintres (Claude Monet, Edgar Degas, Gustave Caillebotte, Armand Guillaumin) qui figureront dans sa collection. Sa première acquisition à 20 ans auprès du père Tanguy (le marchand de couleurs du 14 rue Clauzel, Paris IX) est un paysage de Paul Cézanne : La Plaine de Saint-Ouen-l’Aumône, vue prise des Carrières du Chou (vers 1880, Collection particulière).

C’est aussi un théoricien. Son essai D’Eugène Delacroix au Néo-Impressionnisme, paraît initialement en feuilleton dans La Revue blanche, puis en recueil en 1899 aux Éditions de la revue blanche. Il est attiré par les idées anarchistes dès 1888. Il est l’ami de Félix Fénéon, Jean Grave, Émile Pouget, Maximilien Luce, Théophile Alexandre Steinlen. Il joue un grand rôle dans la fondation et l’organisation du Salon des artistes indépendants en 1884. Il en sera le président de 1908 à sa mort. Il est bien placé, car il se trouve au carrefour des différentes tendances de l’avant-garde.

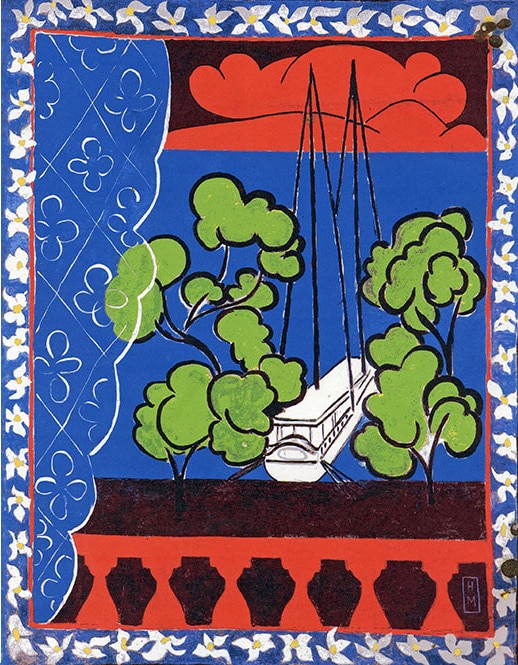

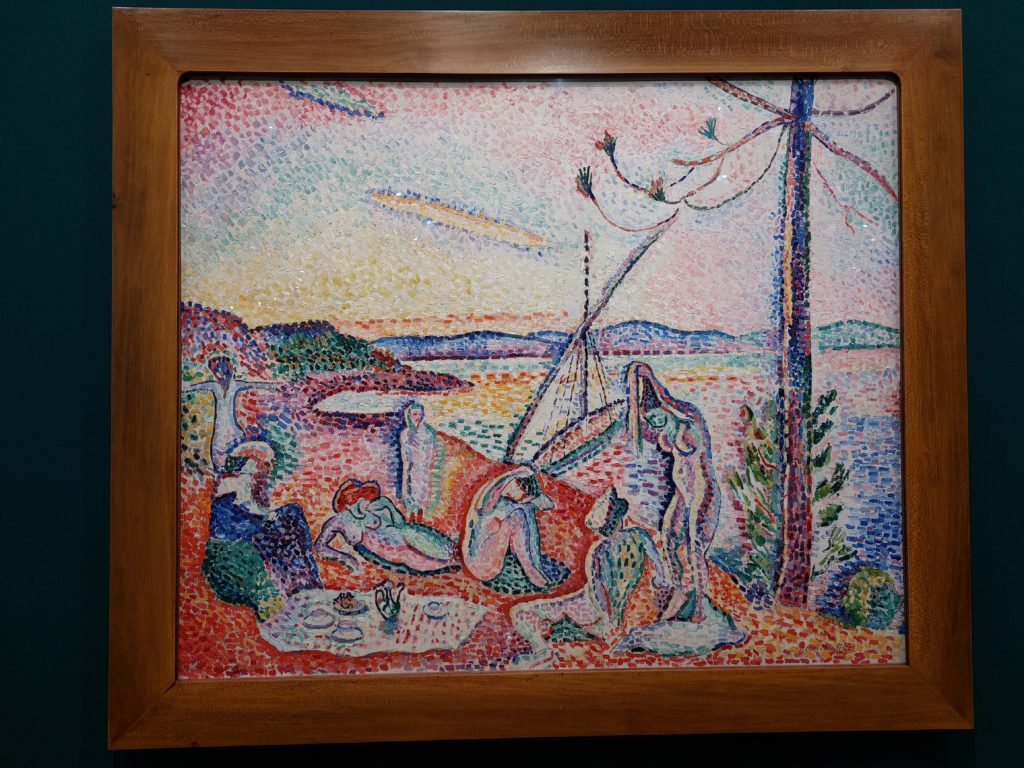

Il aime particulièrement les œuvres de ses amis néo-impressionnistes (Georges Seurat, Maximilien Luce, Henri-Edmond Cross). Il s’intéresse aussi aux Nabis (Pierre Bonnard, Edouard Vuillard, Ker-Xavier Roussel, Maurice Denis, Félix Vallotton). Son goût de la couleur le pousse même à s’intéresser aux fauves (Kees Van Dongen, Henri Matisse, Charles Camoin, Louis Valtat). Il dispose dans sa salle à manger de sa maison de Saint-Tropez (La Hune) trois grandes toiles : Composition ou L’Air du soir (Henri-Edmond Cross), Luxe, calme et volupté (Henri Matisse ) et Femmes au bord de la mer (Louis Valtat). Elles traduisent bien l’évolution d’alors, du néo-impressionnisme au fauvisme qui sera lancé au Salon d’automne de 1905.

L’exposition du Musée d’Orsay consacre une salle entière à Georges Seurat (1859-1891) qui regroupe 38 œuvres. Signac possèdera 80 peintures et dessins de ce peintre. Ils se rencontrent en 1884 et l’influence de Seurat va être essentielle dans l’évolution de la technique de Signac. Celui-ci reprend la théorie du « mélange optique » qui consiste à juxtaposer des points de couleurs plutôt que de mixer les teintes sur la palette (pointillisme). Il défend sa mémoire après la mort de son ami, à 32 ans, en 1891. Il organise deux expositions posthumes à Bruxelles et à Paris. Il fait en sorte qu’une des œuvres essentielles de Seurat, Le Cirque, (1891) entre dans les collections du Louvre. “C’était une référence centrale pour lui, précise Charlotte Hellman. Alors fervent militant de la couleur, il s’intéressait à ses dessins en noir et blanc qui procédaient aussi du contraste.”

Pour finir, dans l’exposition figurent deux toiles peu connues. Sur le cartel de la première, on peut lire : Vincent Van Gogh. Deux harengs. 1889. Collection particulière. « En 1887, Van Gogh fait la connaissance de Signac. Une passion commune pour la couleur les rapproche et ils peignent côte à côte sur les bords de Seine. Quand son ami Vincent est interné à Arles en 1889, Signac lui rend visite. Bien que la porte de l’atelier de Van Gogh ait été mise sous scellés, les deux peintres en forcent l’entrée. En souvenir de cette journée mémorable, Van Gogh offre Deux harengs à Signac, parce que « cela représentait deux harengs fumés, qu’on nomme gendarmes. »

Sur la seconde : Paul Cézanne. Trois poires (Les trois Poires), entre 1878 et 1879. Washington National Gallery of Art.