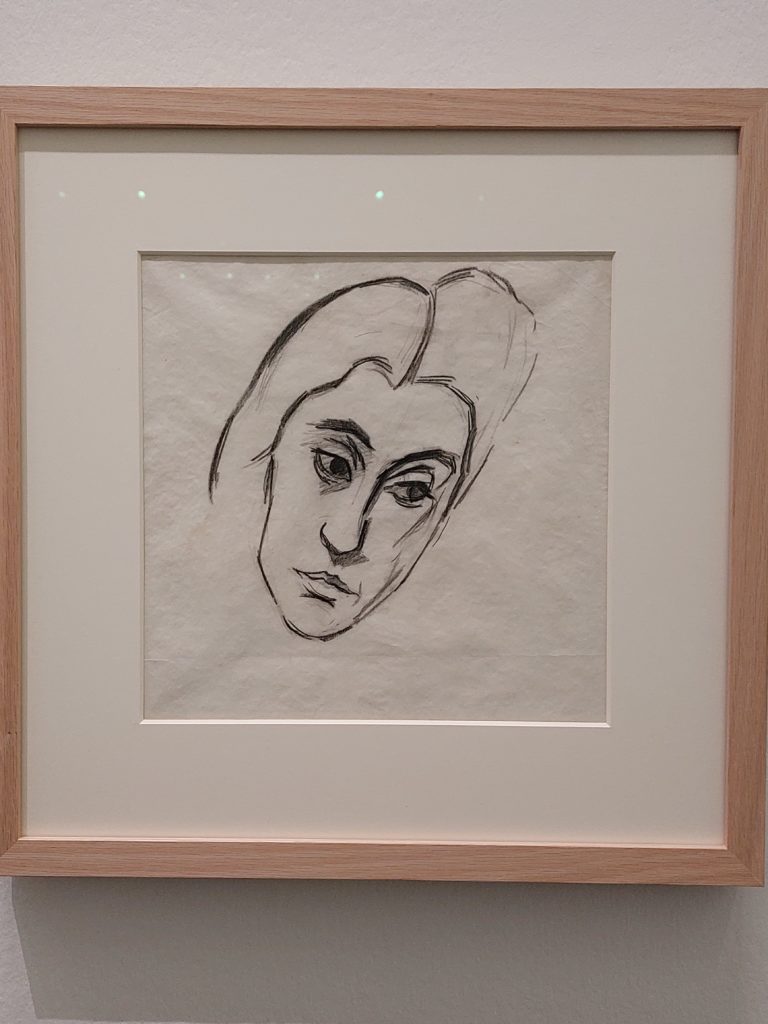

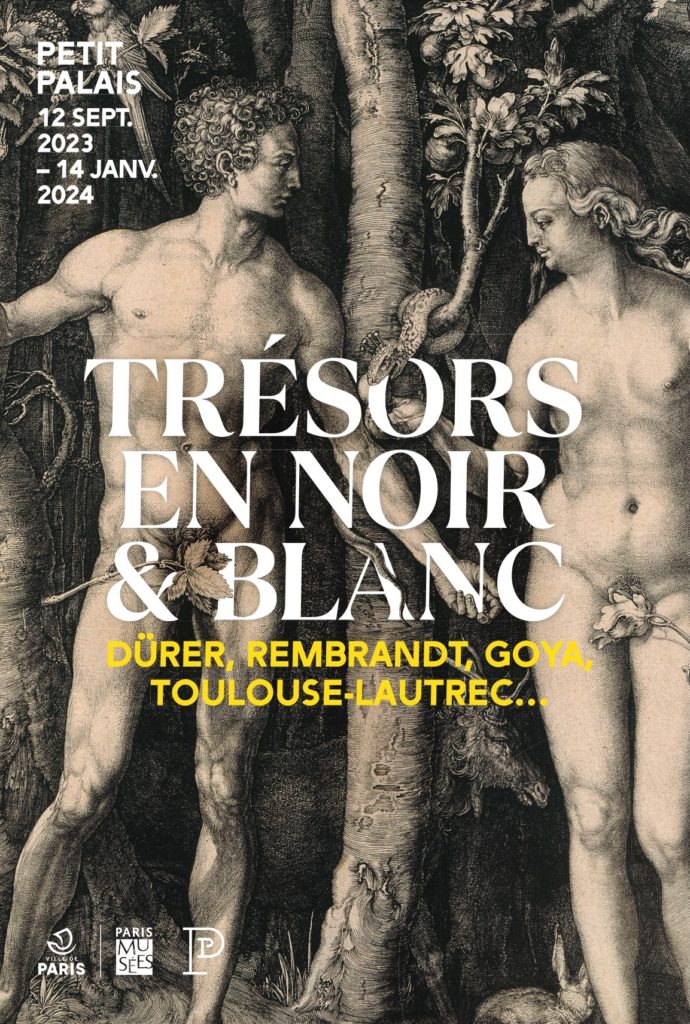

Du 12 septembre 2023 au 14 janvier 2024, on peut voir au Petit Palais (Musée des Beaux-arts de la Ville de Paris) l’ exposition Trésors en noir et blanc Dürer, Rembrandt, Goya, Toulouse-Lautrec.

Le musée expose une partie de son cabinet d’arts graphiques. Les commissaires ont choisi environ 200 feuilles des grands maîtres : Dürer, Rembrandt, Callot, Goya, Toulouse-Lautrec… L’estampe est très présente dans les collections du Musée. Elle est le reflet des goûts de ses donateurs, les frères Dutuit, Auguste (1812-1902) et Eugène ( 1807-1886) et du conservateur Henry Lapauze (1867-1925), à l’origine du musée de l’Estampe moderne.

L’exposition permet de découvrir un panorama qui va du XVe au XXe siècle.

La première partie de l’exposition présente une sélection des plus belles feuilles de la collection Dutuit qui en comprend 12 000, signées des plus grands peintres-graveurs. Ces œuvres ont été rassemblées sous l’impulsion d’Eugène Dutuit et se caractérisent par leur qualité et leur rareté. Ainsi, La Pièce aux cent Florins de Rembrandt est exceptionnelle par sa taille (près de 50 centimètres de large) et par son histoire. Elle a appartenu à Dominique-Vivant Denon, le premier directeur du Louvre. Parmi les 45 artistes présentés, quatre d’entre eux ont été choisis pour illustrer le goût d’Eugène Dutuit qui fut aussi historien d’art : Dürer, Rembrandt, Callot et Goya. Il a publié en 1881-1888 le Manuel de l’amateur d’estampes et en 1883 L’Oeuvre complet de Rembrandt.

Henry Lapauze, lui, a ouvert les collections à la création contemporaine. En 1908, un musée de l’Estampe moderne est inauguré au sein du Petit Palais. Pour le constituer, il obtient de nombreux dons de marchands et de collectionneurs comme Henri Béraldi qui offre au 100 portraits d’hommes d’État, de savants ou d’artistes. Plusieurs sont présentés dans l’exposition. Des artistes et de familles d’artistes (Félix Buhot, Félix Bracquemond, Jules Chéret, Théophile Alexandre Steinlein, Henri de Toulouse-Lautrec…) font de même. Ces artistes ont marqué l’histoire de l’estampe et représentent la gravure contemporaine, essentiellement parisienne, des premières années du XXe siècle. Enfin, une sélection des dernières acquisitions, dont des estampes d’Auguste Renoir, Anders Zorn et Odilon Redon, montre la politique actuelle d’achat du musée.

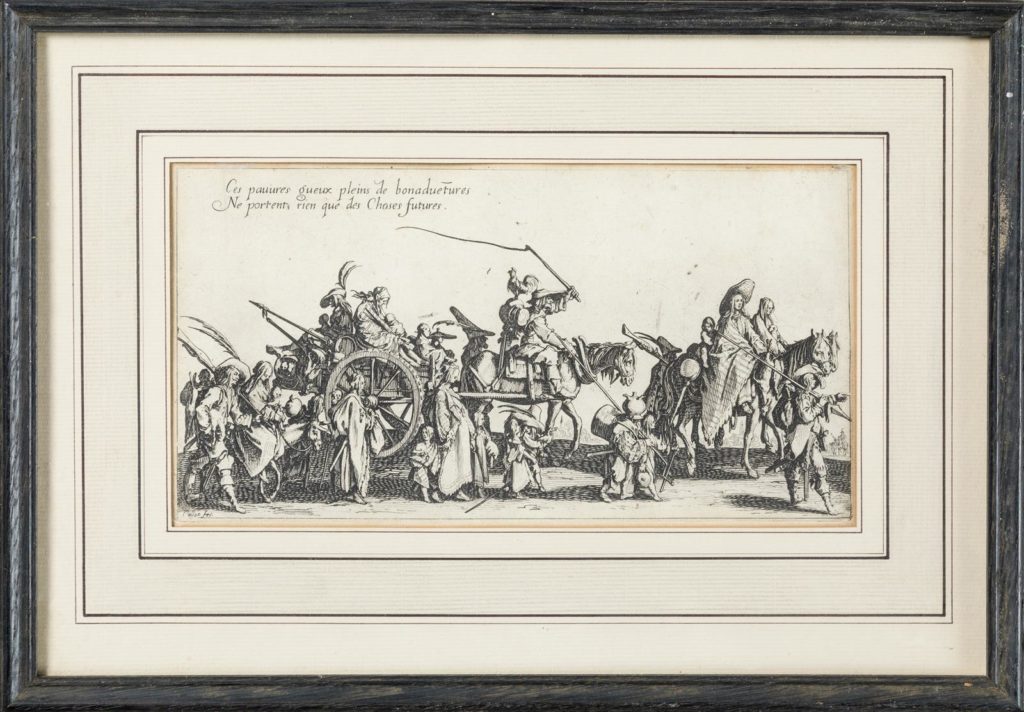

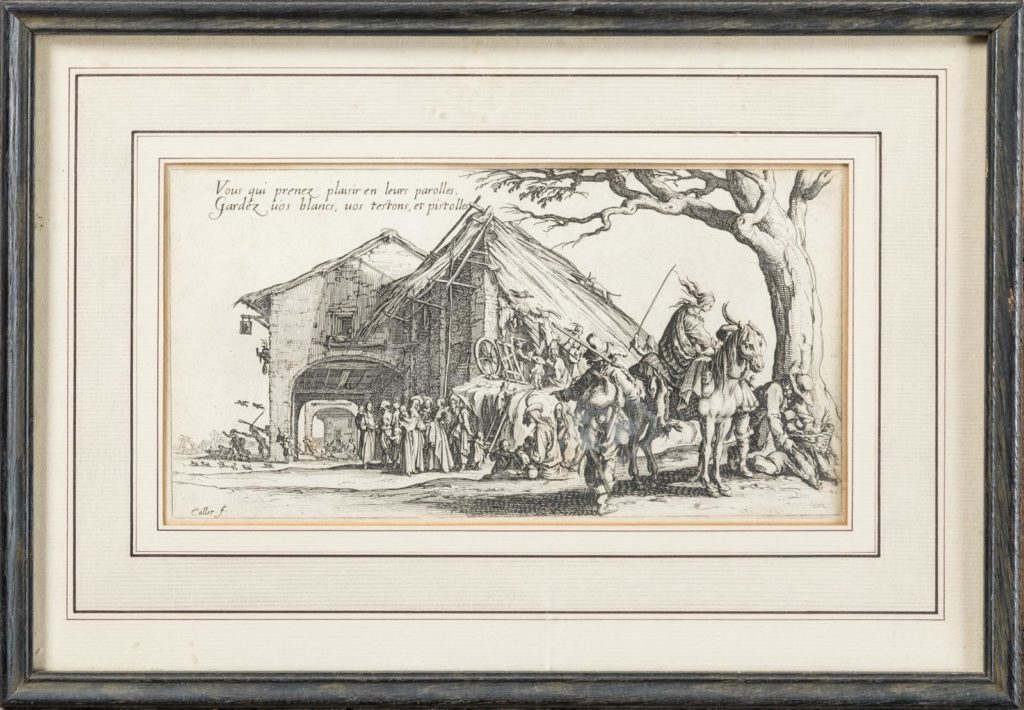

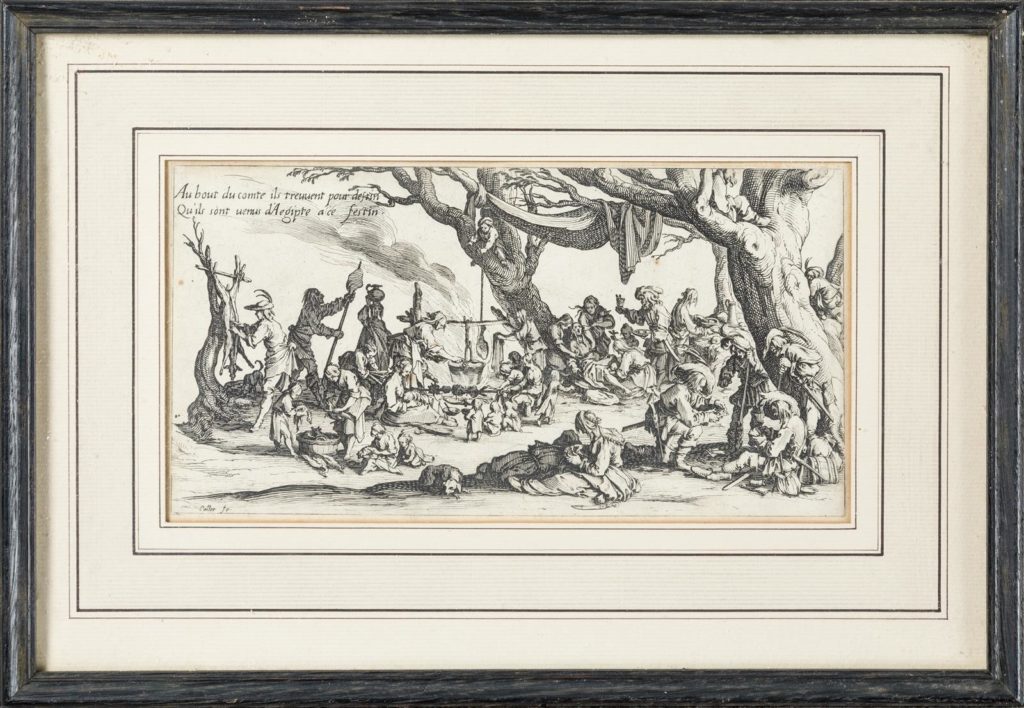

J’ai remarqué deux des quatre eaux-fortes de la série Les Bohémiens de Jacques Callot (1592-1635). Cette suite de quatre pièces met en scène, à travers de multiples détails pittoresques la vie d’une famille de Bohémiens. Le graveur lorrain avait lui-même expérimenté cette vie errante. Il avait suivi une troupe alors qu’il se rendait en Italie. Cette épisode picaresque a particulièrement séduit la génération romantique, qui s’est emparée de la figure de Callot. Baudelaire a écrit un poème inspiré de cette suite dans Les Fleurs du mal .

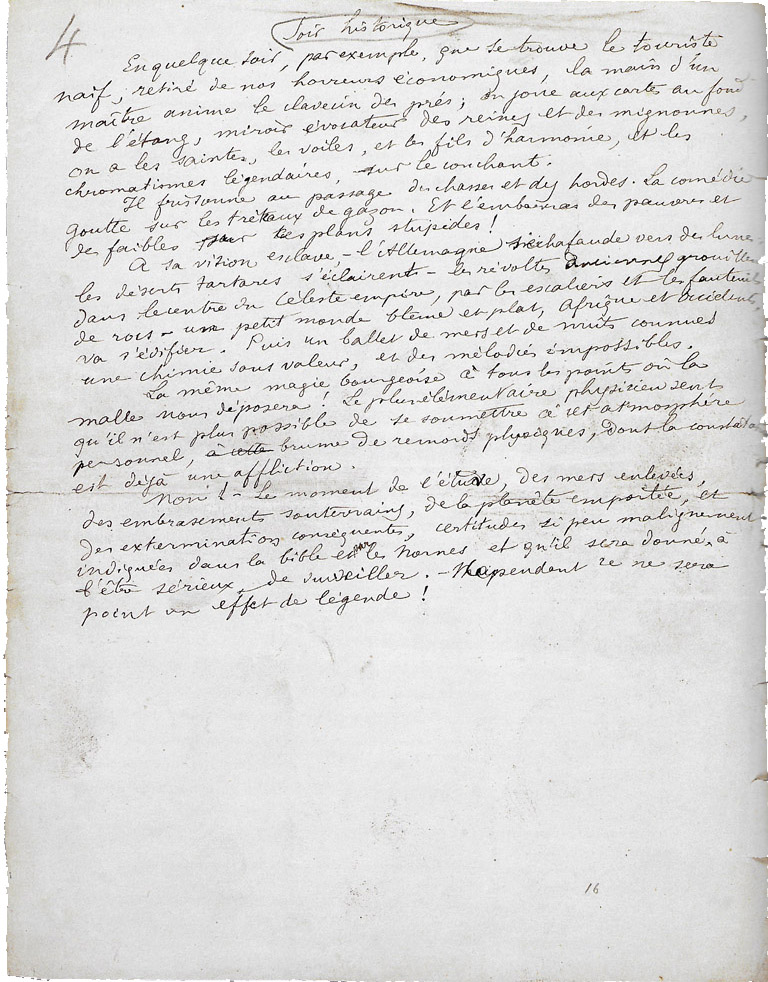

XIII – Bohémiens en Voyage

La tribu prophétique aux prunelles ardentes

Hier s’est mise en route, emportant ses petits

Sur son dos, ou livrant à leurs fiers appétits

Le trésor toujours prêt des mamelles pendantes.

Les hommes vont à pied sous leurs armes luisantes

Le long des chariots où les leurs sont blottis,

Promenant sur le ciel des yeux appesantis

Par le morne regret des chimères absentes.

Du fond de son réduit sablonneux, le grillon,

Les regardant passer, redouble sa chanson ;

Cybèle, qui les aime, augmente ses verdures,

Fait couler le rocher et fleurir le désert

Devant ces voyageurs, pour lesquels est ouvert

L’empire familier des ténèbres futures.

Les Fleurs du Mal. Spleen et idéal. 1857.

Bohémiens en voyage est le seul sonnet régulier des Fleurs du Mal.

Baudelaire porte un regard ambigu sur les bohémiens dans les deux quatrains. Ils sont rapprochés des animaux, mais cette image s’oppose au mysticisme que confère le poète à cette “tribu prophétique”. Il les comprend. Ils partagent avec lui le tourment, l’inquiétude, la mélancolie, une même envie de fuir la société.

Les Bohémiens vont vers les ténèbres comme le poète en proie au spleen.