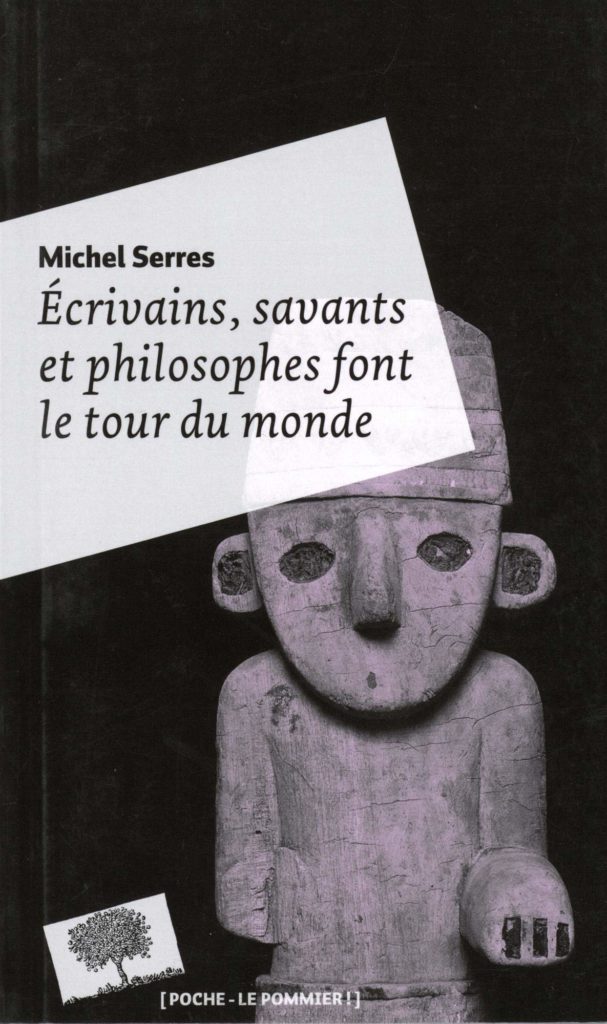

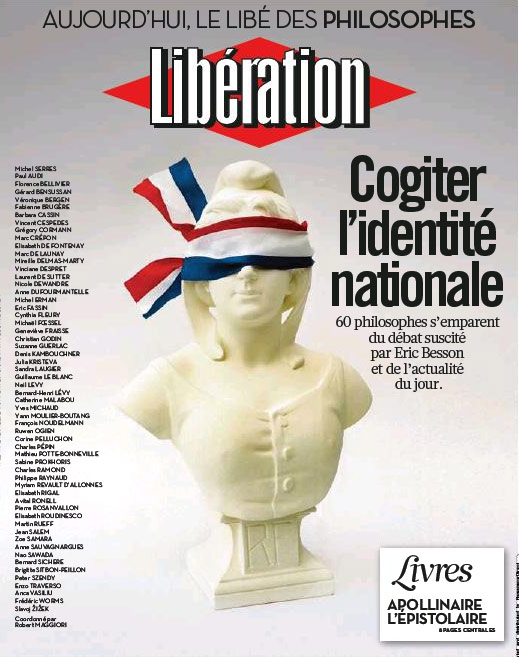

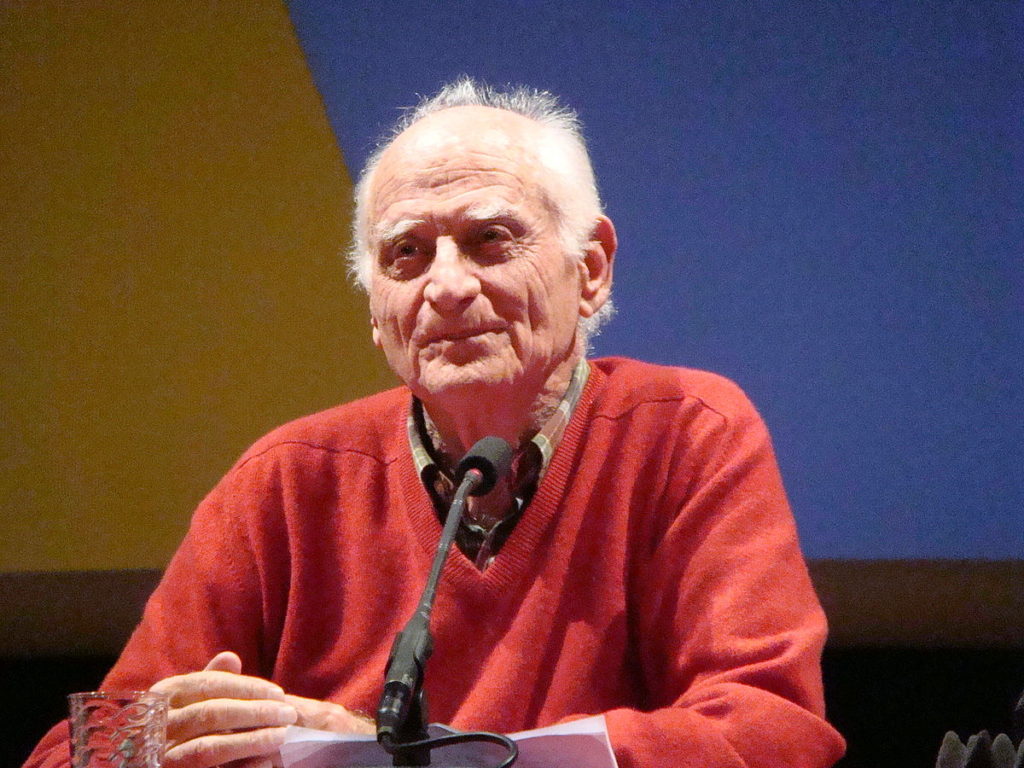

A l’occasion de la sortie de son livre «Ecrivains, savants et philosophes font le tour du monde» (Le Pommier) en 2009, Michel Serres avait répondu aux questions des lecteurs de Libération.

Michel Serres: «La marchandise, c’est l’équilibre. La culture, c’est l’accroissement». (Libération, 28/04/2009)

Quelques échanges:

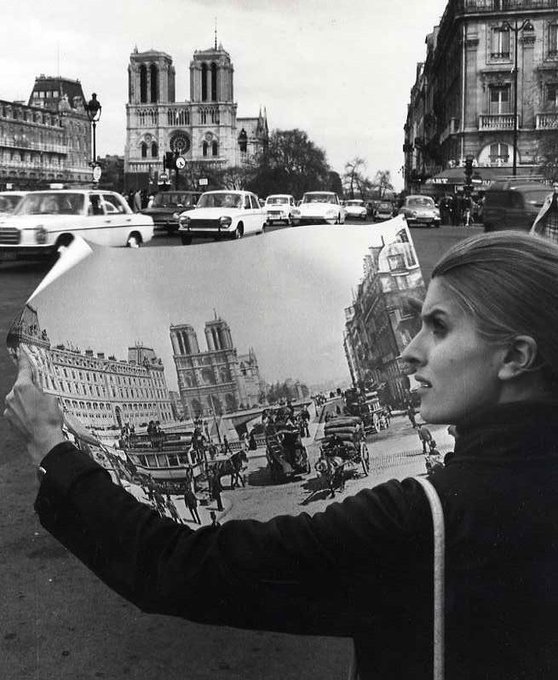

“Le Voyage” doit-il être le propre de tout grand écrivain?

Cela dépend de ce qu’on appelle voyage. Dans mon cas précis, il s’agit d’un écrivain-philosophe. Dans ce cas-là, et je le dis dans mon livre, la condition c’est de faire trois voyages. Le voyage autour du monde, avoir vu le plus de choses possibles, puis avoir su le plus de choses possibles, c’est faire le tour du savoir. Et le troisième tour, c’est le tour des hommes et des cultures. Avoir rencontrer le plus d’hommes possibles et le plus de cultures possibles. Ce sont les trois tours du monde qui commencent mon livre.

Que peuvent apporter les philosophes à nos sociétés essentiellement préoccupées par l’économique?

L’anticipation, des conduites et des savoirs à venir. Le métier de philosophie, c’est d’anticiper. D’autre part, je crois que l’idée d’une société fondée essentiellement sur l’économie est tout simplement une erreur, et je l’ai dit depuis très longtemps.

Selon vous, un scientifique devrait-il être aussi philosophe?

Un scientifique qui invente est forcément philosophe, parce qu’il indique par son invention les voies d’anticipation. Inversement, un philosophe doit aussi être un scientifique, sinon il ne comprend pas le monde dans lequel il vit.

Quelle est la place du philosophe «moderne», coincé entre les «coups» et icônes médiatiques de notre civilisation contemporaine ? Doit-il se tourner vers d’autres contrées plus ou moins inaccessibles ?

Les médias font leur travail, ils parlent de l’actualité. Le philosophe doit prendre du recul et trier dans l’actualité ce qui est réellement nouveau. Les médias qui parlent d’actualité se voient obligés de mélanger des choses très anciennes et des choses nouvelles, souvent cachées. Il est très difficile de découvrir le nouveau dans l’actualité, qui peut être souvent archaïque, répétitive. Le philosophe a pour objet la nouveauté, mais la nouveauté ne fait pas de bruit, elle est souvent inaudible.

Avez-vous un auteur préféré? Celui vers qui vous aimez revenir à différents temps de votre vie?

Oui, j’ai plusieurs auteurs préférés selon la discipline (musique, peinture, littérature). En philosophie, je suis assez content d’avoir commencé ma vie avec Leibniz, parce qu’il a parfaitement anticipé le monde contemporain, et aide vraiment à le comprendre.

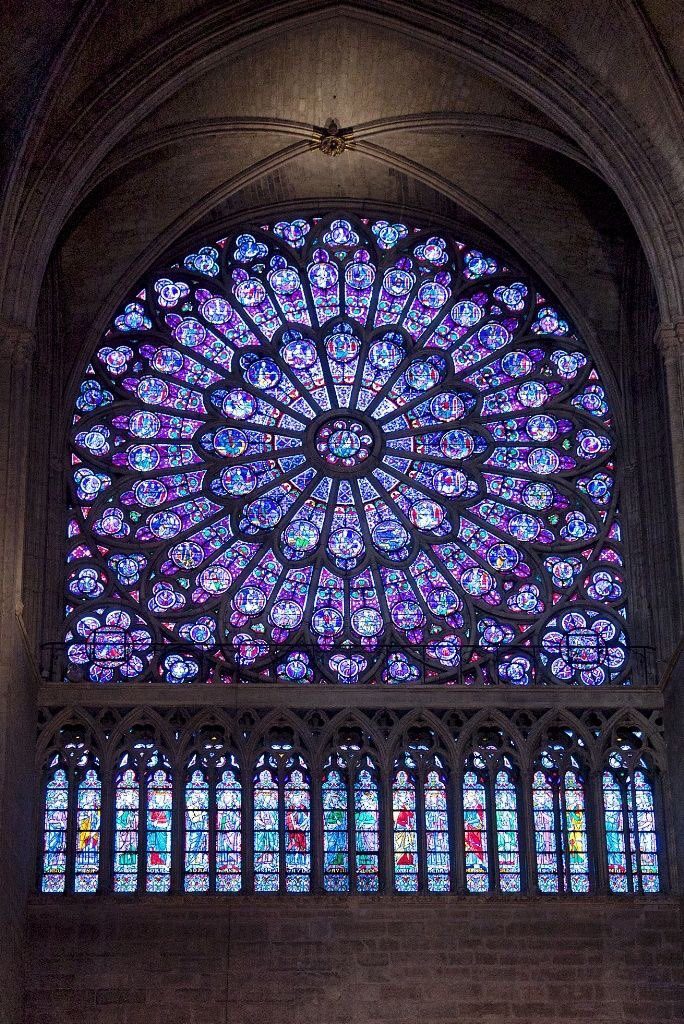

L’espace philosophique dans une société marchande peut-il se trouver en dehors de la culture, laquelle est aussi une «marchandise»?

En effet, la culture est devenue, assez récemment, une marchandise. Il est possible que la vraie culture, si elle existe, serait en dehors de l’échange marchand, et je peux le démontrer.

Si vous avez du pain, et si moi j’ai un euro, si je vous achète le pain, j’aurai le pain et vous aurez l’euro et vous voyez dans cet échange un équilibre, c’est-à-dire : A a un euro, B a un pain. Et dans l’autre cas B a le pain et A a l’euro. Donc, c’est un équilibre parfait. Mais, si vous avez un sonnet de Verlaine, ou le théorème de Pythagore, et que moi je n’ai rien, et si vous me les enseignez, à la fin de cet échange-là, j’aurai le sonnet et le théorème, mais vous les aurez gardés. Dans le premier cas, il y a un équilibre, c’est la marchandise, dans le second il y a un accroissement, c’est la culture.»