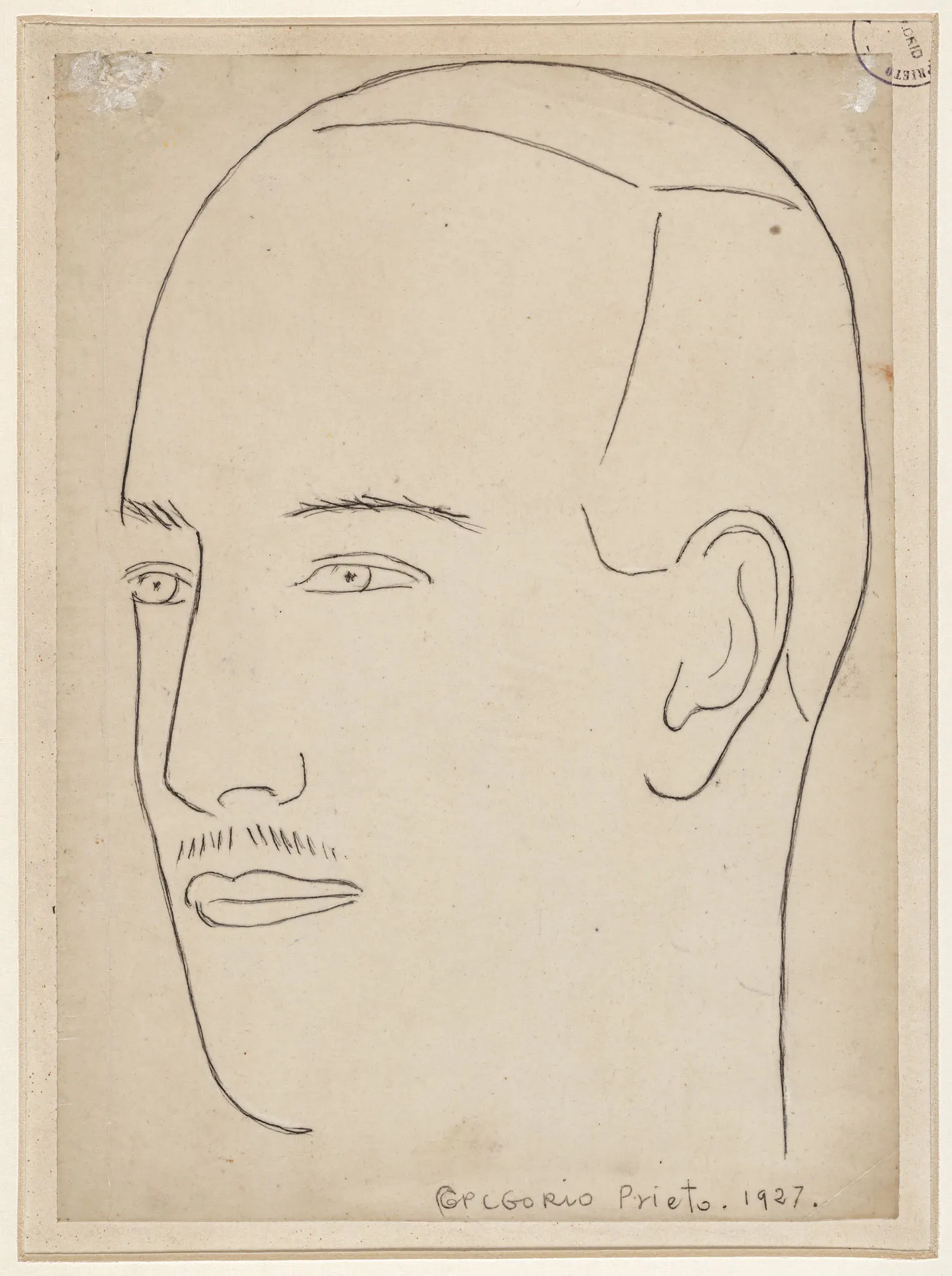

(Pour Gio Bonzon)

Vicente Aleixandre est un poète espagnol qui fait partie de la Génération de 1927. Il est né le 26 avril 1898 à Séville, la même année que Federico García Lorca. Il est élevé à Málaga (“la ciudad del paraíso”). Il souffre toute sa vie des conséquences d’une néphrite tuberculeuse. En 1932, il subit une extraction du rein droit. À cause de sa “mauvaise santé de fer”, il sort peu de sa maison de Madrid (Velintonia, 3, aujourd’hui, Vicente Aleixandre), située près de la Cité Universitaire. Tous les artistes qui comptent à cette époque viennent lui rendre visite. À la fin de la Guerre d’Espagne, il reste en Espagne et aide les jeunes poètes de l’après-guerre qui le considèrent comme un maître. Il obtient le Prix Nobel de littérature en 1977. Il meurt à Madrid le 13 décembre 1984. La Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre (Velintonia 3) essaie depuis plus de 25 ans de sauver cet endroit de la destruction et de créer une Maison de la Poésie. Est-ce que le nouveau Ministre de la Culture, Ernest Urtasun, sauvera enfin cet endroit ?

Ciudad del paraíso

A mi ciudad de Málaga

Siempre te ven mis ojos, ciudad de mis días marinos.

Colgada del imponente monte, apenas detenida

en tu vertical caída a las ondas azules,

pareces reinar bajo el cielo, sobre las aguas,

intermedia en los aires, como si una mano dichosa

te hubiera retenido, un momento de gloria, antes de hundirte

para siempre en las olas amantes.

Pero tú duras, nunca desciendes, y el mar suspira

o brama, por ti, ciudad de mis días alegres,

ciudad madre y blanquísma donde viví, y recuerdo,

angélica ciudad que, más alta que el mar, presides sus espumas.

Calles apenas, leves, musicales. Jardines

donde flores tropicales elevan sus juveniles palmas gruesas.

Palmas de luz que sobre las cabezas aladas,

mecen el brillo de la brisa y suspenden

por un instante labios celestiales que cruzan

con destino a las islas remotísimas, mágicas,

que allá en el azul índigo, libertadas, navegan.

Allí también viví, allí, ciudad graciosa, ciudad honda.

Allí, donde los jóvenes resbalan sobre la piedra amable,

y donde las rutilantes paredes besan siempre

a quienes siempre cruzan, hervidores, en brillos.

Allí fui conducido por una mano materna.

Acaso de una reja florida una guitarra triste

cantaba la súbita canción suspendida en el tiempo;

quieta la noche, más quieto el amante,

bajo la luna eterna que instantánea transcurre.

Un soplo de eternidad pudo destruirte,

ciudad prodigiosa, momento que en la mente de un Dios emergiste.

Los hombres por un sueño vivieron, no vivieron,

eternamente fúlgidos como un soplo divino.

Jardines, flores. Mar alentado como un brazo que anhela

a la ciudad voladora entre monte y abismo,

blanca en los aires, con calidad de pájaro suspenso

que nunca arriba ¡Oh ciudad no en la tierra!

Por aquella mano materna fui llevado ligero

por tus calles ingrávidas. Pie desnudo en el día.

Pie desnudo en la noche. Luna grande. Sol puro.

Allí el cielo eras tú, ciudad que en él morabas.

Ciudad que en él volabas con tus alas abiertas.

Sombra del Paraíso (1939-1943), 1944.

Cité du paradis

Á Malaga, ma ville.

Mes yeux toujours te revoient, ville de mes jours marins.

Au mont imposant accrochée, ta chute verticale

dans les yeux bleues de justesse arrêtée,

tu sembles régner sous le ciel, sur les eaux,

suspendue dans les airs, comme si une main heureuse

t’avait retenue un instant de gloire, avant que tu ne t’enfonces

à jamais dans les vagues aimantes.

Mais tu dures et jamais ne descends, la mer soupire

ou rugit après toi, cité de mes jours joyeux,

cité mère et si blanche où j’ai vécu et que j’évoque,

angélique cité qui, dominant la mer, présides ses écumes.

Rues à peine, légères, musicales. Jardins

où les fleurs tropicales dressent leurs jeunes, fortes palmes.

Palmes de lumière, ailées, qui, sur les têtes

bercent l’éclat de la brise et retiennent

un instant les célestes lèvres appareillant

vers les très lointaines et magiques îles,

qui là-bas dans le ciel indigo, naviguent, libérées.

Là aussi j’ai vécu, cité gracieuse, cité profonde.

Là où les jeunes gens glissent sur la pierre aimable,

où les murs rutilants toujours baisent

ceux qui sans cesse passent, murs bouillonnants qui étincellent.

Là me conduisait une main maternelle.

D’une grille fleurie une guitare triste

peut-être chantait la soudaine chanson suspendue dans le temps ;

tranquille était la nuit, et plus encore l’amant

sous la lune éternelle qui passe en un instant.

Un souffle d’éternité aura pu te détruire,

cité prodigieuse, moment où dans l’esprit d’un Dieu tu émergeas.

Les hommes dans le rêve vécurent, ils n’ont pas vécu,

éternellement brillants comme un souffle divin.

Jardins, fleurs. Mer respirant comme un bras qui aspire

à la ville volant entre abîme et montagne,

blanche dans les airs, pareille à l’oiseau en suspens

qui jamais ne se pose. Ô cité qui n’es pas de ce monde !

Par cette main maternelle, je fus conduit léger

au long de tes rues irréelles. Pieds nus dans le jour.

Pieds nus dans la nuit. Lune immense. Soleil pur.

Là-bas le ciel c’était toi, ville qu’il abritait.

Ô ville qui volais les ailes déployées !

Poésie totale. Gallimard, 1977. Traduction: Roger-Noël Mayer.