Voyage en Grèce du 19 au 30 septembre. Nous étions à Monemvassia le mardi 27 septembre. Cette belle ville fortifiée du sud du Péloponnèse, située sur la côte est de la Laconie est l’ancienne Malvoisie. La ville historique ou Kastro se trouve sur une presqu’île. Elle occupe une partie d’un rocher de 1,8 km de long et 300 m de haut, relié par une digue au continent. Sur les remparts, on peut voir la maison familiale du poète communiste grec Yannis Ritsos (1909-1990) et son buste. Après la guerre civile dans son pays, de 1948-1952, il a été incarcéré dans les camps de Kondopouli (île de Limnos), Makronissos et Aghios Efstratios (île d’Aï-Strati) au titre de la “rééducation nationale”. Lors du coup d’État des Colonels en 1967, il a été à nouveau interné, puis assigné à résidence. Aragon publiera en 1957 un article important dans Les Lettres françaises pour faire connaître davantage le poète en France. Yannis Ritsos et Louis Aragon ne se sont rencontrés qu’une seule fois à Athènes le 14 octobre 1980.

Marche

Il a usé ses souliers nuit après nuit cheminant

sur les cailloux des étoiles – cheminant seul

pour l’amour des hommes. Il était fait, cet homme-là

pour le bonheur du monde. On l’a empêché. On lui a pris

ce qu’il pouvait donner de plus : sa confiance

en ceux-là même qui le refusaient. A présent

il se promène, deux fois seul, sur la rive. Il regarde. Ne récolte rien.

Des ombres de barques raient l’or du couchant,

dans le grand silence de la beauté délaissée.

Inachevé plein d’amertume, je reviendrai frapper à ta porte.

Correspondances – Anthologie de la poésie grecque contemporaine, 1945-2000 (NRF Poésie/Gallimard n°353, 2000. ) – Traduit du grec par Michel Volkovitch.

Blancheur

Il posa sa main sur la page

pour ne pas voir la feuille blanche.

Et il vit dessus sa main nue. Alors

il ferma aussi les deux yeux, et entendit

monter en lui, ensevelie,

la ténébreuse, l’indescriptible blancheur.

Léros, 10.XI.67

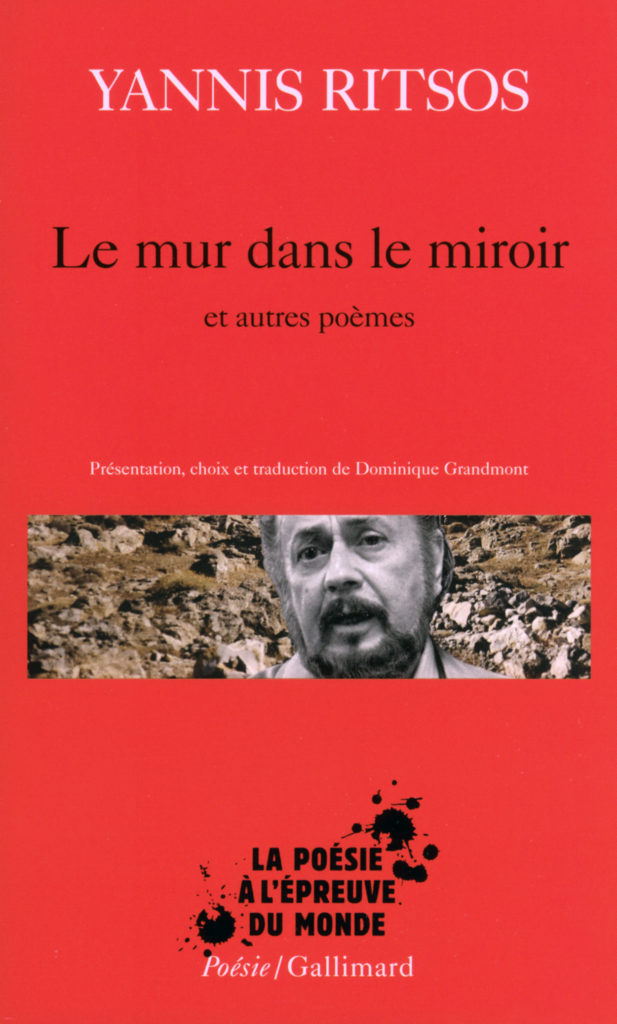

Le mur dans le miroir et autres poèmes. NRF Poésie/Gallimard n°354. 2006. Traduction : Dominique Grandmont.

Mes chers semblables

Mes chers semblables

comment pouvez-vous

vous courber encore ?

Comment pouvez-vous

ne pas sourire ?

Ouvrez les fenêtres.

Le monde resplendit

infatigable.

Qu’il soit regardé.

Symphonie du printemps, 1938. Bruno Doucey, 2012 Traduction : Anne Personnaz.

Article publié dans les Lettres françaises (semaine du 28 février au 6 mars 1957).

Pour saluer Ritsos (Aragon)

En février 1949, dans la page du C.N.E. que les Lettres Françaises publiaient alors, était présenté à nos lecteurs un poète grec, Yannis Ritsos, avec un grand poème, Lettre à la France, traduit par M. Néoclès Coutousis : dans un article voisin, on pouvait lire de lui cette biographie :

Né à Monemvasie (Laconie), en 1909, il est, depuis 1934, un des chefs de file de la jeune poésie grecque. Ses recueils lyriques et généreux s’intitulent Tracteurs, Pyramides, Le chant et la sœur, Symphonie Printanière, La marche de l’Océan, Epreuve. Ritsos est un vibrant ami de la France, de ses livres, de ses messages de progrès. Le 14 Juillet 1945, il composa une admirable Lettre à la France qui fut déclamée alors devant 30 000 Athéniens et dont le retentissement fut profond en France, où notamment Pierre Blanchard, en 1946, à Paris, au cours d’une réunion franco-grecque, en fit une inoubliable lecture. Le poème, depuis, a été reproduit dans l’anthologie des poèmes pour la paix, publiée par M Armand Megglé. Ritsos est poitrinaire.

Le poète était alors déporté à l’île de Limnos.

Nous n’avions plus entendu parler de lui depuis ce temps là. Voici qu’un petit livre de lui nous donne de ses nouvelles, cette Sonate au clair de lune, qui nous parvient avec une traduction de M. Alécos Kataza, que nous publions aujourd’hui. Le poète est maintenant à Athènes, libre. Il a quarante-neuf ans, et sur ce texte on peut maintenant le voir grandeur nature : il faut savoir le saluer, et le dire très haut, c’est un des plus grands et des plus singuliers parmi les poètes d’aujourd’hui. Pour ma part, il y avait longtemps que quelque chose ne m’avait donné comme ce chant le choc violent du génie.

Je sais : ce mot-là ne se prononce pas, ou tout au moins il ne faut pas l’écrire. Je n’y puis rien. Je ne le retire pas.

*

De ce poème, paru en décembre 1956, le traducteur m’écrit qu’il exprime l’impasse tragique dans laquelle sont tombés l’individualisme et toute le civilisation bourgeoise.

J’imagine qu’il me dit ceci, s’étant donné la peine de et l’amour de traduire, pour concilier à ce poème le lecteur que je suis. Et je sais que l’ayant lu à des camarades, qui avaient peut-être besoin de ce commentaire pour se sentir le droit d’admirer, et à qui j’avais omis de le transmettre, j’ai vu dans leurs yeux cet égarement, ce trouble, des gens qui ne voient pas où on les mène. On m’a dit que c’était obscur, difficile, et même plus fait pour une revue que pour les Lettres. Je ne me suis pas arrêté à ces remarques : J’ai peut être tort de faire cette confiance aux lecteurs des Lettres françaises, mais je ne les croie pas faits pour ne lire que des poèmes d’un seul type, portant tout au moins les références évidentes qui rendent licite l’enthousiasme qu’on en a.

Ritsos a-t-il ou non voulu montrer l’impasse de l’individualisme et de la civilisation bourgeoise ? Je n’en sais rien. Je puis imaginer que l’on comprenne cette Sonate au clair de lune d’une telle affirmation, et elle peut bien être fondée. Elle me rappelle et l’explication que Michelet donne du Radeau de la Méduse, affirmant que Géricault y a peint la France dans la nuit de la Restauration, et l’explication par Proudhon de ce Retour de foire de Courbet, où il voit toute l’histoire de la société sous Louis-Philippe. Ce n’est pas aujourd’hui que les hommes marqués par la passion politique, cherchent ainsi à lier profondément ce qu’ils admirent et ce qu’ils pensent, avec un bonheur inégal. Justifier, justifier… Qui oserait dire que cela ne part pas d’un sentiment louable ? J’ajouterai qu’il arrive que ce genre d’interprétation serve le livre, tableau, poème, ou cuvette, à laquelle il faut bien voir qu’il s’applique par une volonté émouvante du théoricien, cherchant à créer un pont entre l’œuvre d’art et ceux qui vont passer distraitement devant elle. Mais c’est par là surtout que ce genre d’interprétation vaut, et parfois prévaut. Il faut le prendre comme une image poétique, ne pas trop s’attacher à la traduction qu’il donne, et Michelet ne pouvait pas ne pas voir la France sur le Radeau, et son image est celle d’un poète, et je salue en lui ce poète. Mais considérer directement l’œuvre de Géricault comme « la France sous le Restauration » est un non-sens. C’est, une fois de plus, tomber dans ce qu’on appelle, pour le condamner, le sociologisme vulgaire.

*

Ceci dit, je voudrais simplement mettre la Sonate sur le tourne-disque, faire autour de vous ce silence dans lequel va commencer le chant, s’épanouir cette lumière lunaire qui n’est ni

Le clair de lune calme et beau

de Verlaine, cet éclairage pour les jets, l’eau et les masques, ni le jeu géométrique, blanc et noir, de la musique moderne, le Pierrot lunaire allemand.

Dans cette nuit de printemps où une femme âgée, de noir vêtue, parle à un jeune homme…est-ce la bourgeoisie ? L’individualisme ? Mais ce qui me saisit c’est comme par les deux fenêtres entrent avec la clarté nocturne non point des personnages des Fêtes galantes, non les spectres de Macbeth, non le monde irréel des fées et des elfes, mais

la cité cimenteuse et aérienne, badigeonnée de clair de lune.

L’image, ici, ce ne sont point les mots poétiques, le bazar éprouvé des choses nobles, qui en appuie les deux volets tournants : c’est le fauteuil défoncé dans la pièce ou les souliers aux talons tournés qu’on porte une fois par moi chez le cireur du coin, dans la cuisine les verseuses suspendues au mur qui brillent – comme des grands yeux ronds d’invraisemblables poissons…

… et quand j’enlève la tasse de la table

il reste un trou de silence au-dessous, je mets immédiatement la main dessus

pour n’y pas regarder – je remets la tasse à sa place…

D’où vient cette poésie ? d’où ce sens du frisson ? où les choses telles qu’elles sont jouent le rôle des spectres, où l’Hamlet grec est confronté, non plus avec les rois morts, le nouvel Œdipe non plus avec le Sphinx, mais avec les objets sournoisement familiers et

… le chapeau du mort qui roule de la patère dans le sombre couloir.

Il y a, dans cette poésie, le bruit méditerranéen d’une mer sans marée, j’y fais comme un quelconque M. de Marcellus le voyage de Grèce, d’une Grèce qui n’est plus celle de Byron ou de Delacroix, d’une Grèce qui est sœur de la Sicile de Pirandello et de Chirico, où la beauté n’est point des marbres mutilés, mais d’une humanité déchirée, et le jeune homme qui vient de quitter la vieille femme dit, c’est vrai, déboutonnant sa chemise, sur cette poitrine puissante : la décadence d’une époque… il me fallait ces mots, il a suffit de ces mots pour que je le voie, qu’il s’anime (ici, le commentaire du traducteur semble se justifier, si tant est vrai que la morale d’une fable explique la folie du fabuliste qui a fait jouer ensemble une cigogne et un renard).

On cherche à s’expliquer les choses par analogie : et peut-être me fallait-il parler de la Sicile, quand la Grèce se suffit, parce qu’une nuit semblable dans un pays où je n’ai jamais mis les pieds me rassure sur le caractère trop réel de cette nuit-ci, et mon ignorance de la Grèce non moins parfaite que celle que j’ai de la Sicile…

Alors, parce que le mystère de la poésie, il est dans les poètes mêmes, et qu’ici aussi il me faut comparer, comparer et toujours comparer, je m’avise qu’il y a chez Yannis Ritsos, plus que Shakespeare ou Eschyle, un souffle étrange et que je connais bien, un écho d’un poète secret, dot j’ai l’intonation dans l’oreille. Et le nom de Lautréamont vient clore ce trop long prolégomène, et c’est avec Lautréamont qu’ici j’accueillerai Ritsos, à côté de lui que je le prierai à s’asseoir, avec sa Sonate, belle comme la rencontre d’une machine à coudre et d’un parapluie…, parmi les poètes qui ont le droit de rire, la nuit, au clair de lune, de ce rire bruyant, irrépressible comme la vie.