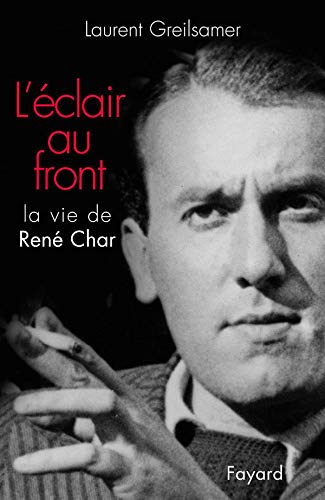

Je relis L’éclair au front. La vie de René Char, la biographie de Laurent Greilsamer publiée cher Fayard en 2004.

Je m’intéresse particulièrement aux rapports entre le poète et Nicolas de Staël. En février 1951, René Char rencontre le peintre au domicile de celui-ci, 7 rue Gauguet (Paris, XIV), par l’intermédiaire de Georges Duthuit (1891-1973), historien d’art et critique, gendre d’Henri Matisse.

Une profonde amitié entre les deux hommes commence alors. En novembre 1951, paraît Poèmes, recueil illustré de quatorze bois et d’une lithographie du peintre. René Char a choisi pour répondre aux gravures du peintre treize poèmes en prose, issus du Poème pulvérisé, paru en 1947. Le livre est exposé avec succès à la galerie Jacques Dubourg. C’est le début d’une large reconnaissance de l’ œuvre du peintre.

Son besoin de lumière pousse Nicolas de Staël vers le sud. Il passe l’été 1953 avec sa famille, à Lagnes (Vaucluse). Il se lie d’amitié avec les Mathieu, grands amis de René Char, qui exploitent la propriété agricole des Grands Camphoux. Il rencontre leur fille, Jeanne Polge-Mathieu. Elle est mariée, a deux enfants. Il en tombe amoureux fou (« Jeanne est venue vers nous avec des qualités d’harmonie d’une telle vigueur que nous en sommes encore tout éblouis. Quelle fille, la terre en tremble d’émoi, quelle cadence unique dans l’ordre souverain.», écrit-il à René Char.) Elle devient sa muse et son modèle. Il reste seul à Lagnes après avoir renvoyé sa famille à Paris. Fin novembre 1953, Staël achète une ancienne maison fortifiée à Ménerbes, Le Castelet.

En septembre 1954, il s’installe à Antibes. L’amant tourmenté aime plus qu’il n’est aimé : avec Jeanne, l’histoire se révèle impossible. Elle finit par rompre.

Les années 1950-1955 sont marquées pour René Char par de dures épreuves. Il perd sa mère (Marie-Thérèse Rouget) le 27 juin 1951. Après cette disparition, le poète et sa sœur Julia souhaitent préserver la demeure familiale, les Névons, mais son frère Albert et sœur Émilienne exigent une vente aux enchères. Elle se déroule le 26 octobre 1955. La propriété est vendue et détruite.

La rupture avec Jeanne désespère Nicolas de Staël. Le 15 mars 1955, il absorbe un flacon de véronal, mais vomit et le barbiturique ne peut agir. Le lendemain, il brûle dans la cheminée des papiers. La nuit tombée, il sort de son atelier et monte l’escalier qui mène à la terrasse de l’immeuble. De là, on voit la mer et le Fort carré au bout de la rade. Nicolas de Staël se jette dans le vide et s’écrase en contrebas, rue du Revely, une ruelle sombre et déserte. Il a 41 ans.

René Char ne comprend pas cet acte. « La folie est bien la plus atroce des maladies. J’en étouffe. »

« Je suis dynamité…Partagé entre une colère immense et une pitié infinie. Je me suis attendu à bien des folies, mais pas tout fait à celle-là qui détruit d’un coup tant de personnes ! […] Dieu de Dieu, comment l’enfer peut-il venir nous raser là où nous sommes et ensuite s’en aller, se retirer avec la prise qui lui convient ? Et moi qui plaisantais ce loup des steppes, moi qui avais cru à un ruisseau avec cette petite pluie de Saint-Rémy, et voilà un torrent qui emporte tout ! Énigme du coeur humain ! Là où j’avais vu un « pavillon de chasse » avec rendez-vous clandestin pour quelque libertinage, lui voyait un château fort, et une dame à demeure installée, la propriété exclusive, les divorces et les remariages…» «…Ce qui importe, c’est son œuvre en fin de compte. Elle est très belle souvent, frappée du marteau des lueurs. Une royauté fracassée s’y laisse apercevoir. » (Lettre à Ciska Grillet, peintre et amie des deux artistes)

Trois textes de René Char sur Nicolas de Staël:

Bois de Staël

Je lisais récemment dans un journal du matin que des explorateurs anglais avaient photographié sur l’un des versants extrêmes de l’Himalaya, puis suivi, pendant plusieurs kilomètres, les empreintes de pieds, de pas plutôt, dans la croûte neigeuse, d’un couple d’êtres dont la présence, en ce lieu déshérité, était invraisemblable et incompréhensible. Empreintes dont le dessin figurait un pied nu d’homme, énorme, muni d’orteils et d’un talon. Ces deux passants des cimes, qui avaient ce jour-là, marqué pour d’autres leur passage, n’avaient pu toutefois être aperçus des explorateurs. Un guide himalayen assura qu’il s’agissait de l’Homme des Neiges, du Yéti. Sa conviction et son expérience en admettaient l’existence fabuleuse.

Même si j’écoute l’opinion raisonnable d’un savant du Muséum qui, consulté, répond que les empreintes pourraient être celles d’un plantigrade ou quadrumane d’une rare espèce, grand parcoureur de solitudes, les bois que Nicolas de Staël a gravés pour mes poèmes (pourtant rompus aux escalades et aux sarcasmes) apparaissent pour la première fois sur un champ de neige vierge que le rayon de soleil de votre regard tentera de faire fondre.

Staël et moi, nous ne sommes pas, hélas, des Yétis ! Mais nous approchons quelquefois plus près qu’il n’est permis de l’inconnu et de l’empire des étoiles.

Écrit pour l’exposition de l’ouvrage Poèmes de René Char à la galerie Jacques Dubourg, 126, boulevard Haussmann à Paris. 12 décembre 1951.

Recherche de la base et du sommet, 1971.

Nicolas De Staël

Le champ de tous est celui de chacun, trop pauvre, momentanément abandonné.

Nicolas de Staël nous met en chemise et au vent la pierre fracassée.

Dans l’aven des couleurs, il la trempe, il la baigne, il l’agite, il la fronce.

Les toiliers de l’espace lui offrent un orchestre.

Ô toile de rocher, qui frémis, montrée nue sur la corde d’amour !

En secret un grand peintre va te vêtir, pour tous les yeux, du désir le plus entier et le moins exigeant.

Recherche de la base et du sommet, 1971.

Il nous a dotés…

Le “printemps” de Nicolas de Staël n’est pas de ceux qu’on aborde et qu’on quitte, après quelques éloges, parce qu’on en connaît le rapide passage, l’averse tôt chassée. Les années 1950-1954 apparaîtront plus tard, grâce à cette œuvre, comme des années de “ressaisissement” et d’accomplissement par un seul à qui il échut d’exécuter sans respirer, en quatre mouvements, une recherche longtemps voulue . Staël a peint. Et s’il a gagné de son plein gré le dur repos, il nous a dotés, nous, de l’inespéré, qui ne doit rien à l’espoir.

Publié le 9 mars 1965 dans le Nouvel Observateur sous le titre Témoignage.

Recherche de la base et du sommet, 1971.