Esthétique de l’artifice

La vie nuit à l’expression de la vie. Si je vivais un grand amour, jamais je ne pourrais le raconter.

Je ne sais pas moi-même si ce moi que je vous expose, tout au long de ces pages sinueuses, existe réellement, ou n’est qu’un concept esthétique et faux que j’ai forgé de moi-même. Eh oui, c’est ainsi, je me vis esthétiquement dans un autre. J’ai sculpté ma propre vie comme une statue faite d’une matière étrangère à mon être. Il m’arrive de ne pas me reconnaître, tellement je me suis placé à l’extérieur de moi-même, tellement j’ai employé de façon purement artistique la conscience que j’ai de moi-même. Qui suis-je, derrière cette irréalité? Je l’ignore. Je dois bien être quelqu’un. Et si je ne cherche pas à vivre, à agir, à sentir, c’est – croyez-le bien – pour ne pas bouleverser les traits déjà définis de ma personnalité supposée. Je veux être celui que j’ai voulu être, et que je ne suis pas. Si je vivais, je me détruirais. Je veux être une oeuvre d’art, dans mon âme tout au moins, puisque je ne peux l’être dans mon corps. C’est pourquoi je me suis sculpté dans une pose calme et détachée, et placé dans une serre abritée de brises trop fraîches, de lumières trop franches – où mon artificialité, telle une fleur absurde, puisse s’épanouir en beauté lointaine.

Je songe parfois combien il me plairait, unifiant mes rêves, de me créer une vie seconde et ininterrompue, où je passerais des jours entiers avec des convives imaginaires, des gens créés de toutes pièces, et où je vivrais, souffrirais, jouirais de cette vie fictive. Dans ce monde, il m’arriverait des malheurs, des grandes joies fondraient sur moi. Et rien de moi ne serait réel. Mais tout y aurait une logique autonome et superbe, tout obéirait à un rythme de fausseté voluptueuse, tout se passerait dans une cité faite de mon âme même, qui s’en irait se perdre sur un quai le long d’un train paisible, bien loin au fond de moi, bien loin… Et tout cela net, inévitable, comme dans la vie extérieure, mais aussi comme une esthétique de Mort du Soleil.”

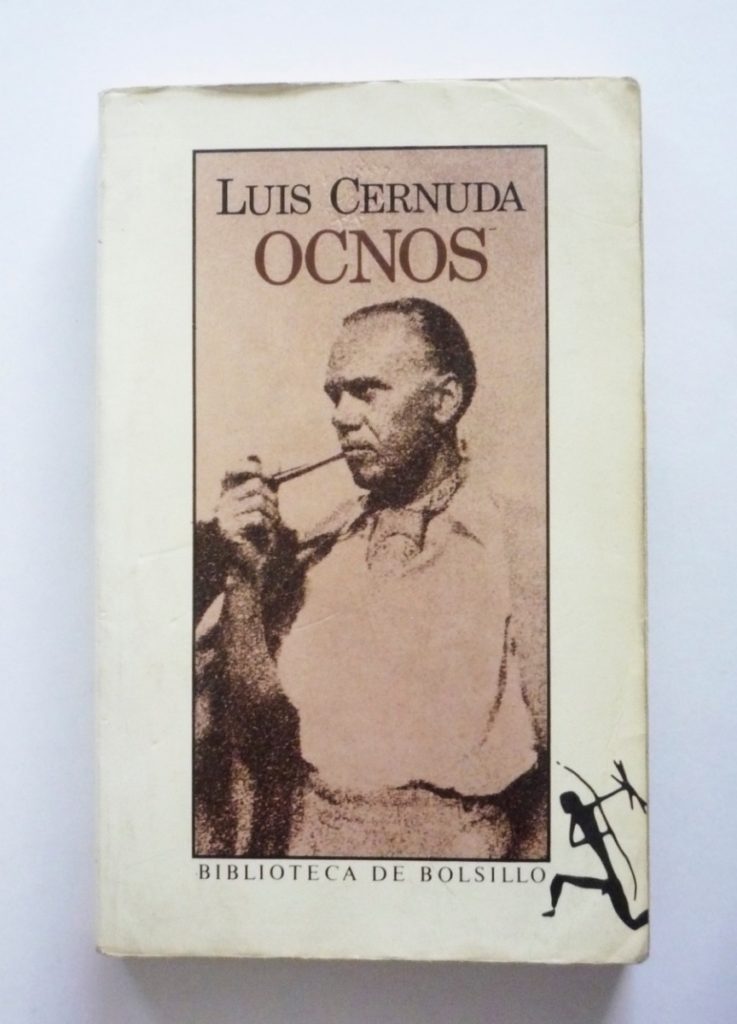

Le Livre de l’Intranquillité. Christian Bourgois, Traduit par Françoise Laye. 1999. Pages 141-142. Première édition en deux volumes 1988-1992.

Fernando Pessoa Livro do Desassossego por Bernardo Soares. Vol.I. Lisboa: Ática, 1982.

Estética do artificio

A vida prejudica a expressão da vida. Se eu vivesse um grande amor nunca o poderia contar.

Eu próprio não sei se este eu, que vos exponho, por estas coleantes páginas fora, realmente existe ou é apenas um conceito estético e falso que fiz de mim próprio. Sim, é assim. Vivo-me esteticamente em outro. Esculpi a minha vida como a uma estátua de matéria alheia a meu ser. Às vezes não me reconheço, tão exterior me pus a mim, e tão de modo puramente artístico empreguei a minha consciência de mim próprio. Quem sou por detrás desta irrealidade? Não sei. Devo ser alguém. E se não busco viver, agir, sentir é — crede-me bem — para não perturbar as linhas feitas da minha personalidade suposta. Quero ser tal qual quis ser e não sou. Se eu cedesse destruir-me-ia. Quero ser uma obra de arte, da alma pelo menos, já que do corpo não posso ser. Por isso me esculpi em calma e alheamento e me pus em estufa, longe dos ares frescos e das luzes francas — onde a minha artificialidade, flor absurda, floresça em afastada beleza.

Penso às vezes no belo que seria poder, unificando os meus sonhos, criar-me uma vida contínua, sucedendo-se, dentro do decorrer de dias inteiros, com convivas imaginários com gente criada, e ir vivendo, sofrendo, gozando essa vida falsa. Ali me aconteceriam desgraças; grandes alegrias ali cairiam sobre mim. E nada de mim seria real. Mas teria tudo uma lógica soberba, séria, seria tudo segundo um ritmo de voluptuosa falsidade, passando tudo numa cidade feita da minha alma, perdida até [o] cais à beira de um comboio calmo, muito longe dentro de mim, muito longe… E tudo nítido, inevitável, como na vida exterior, mas, estética de Morte do Sol.