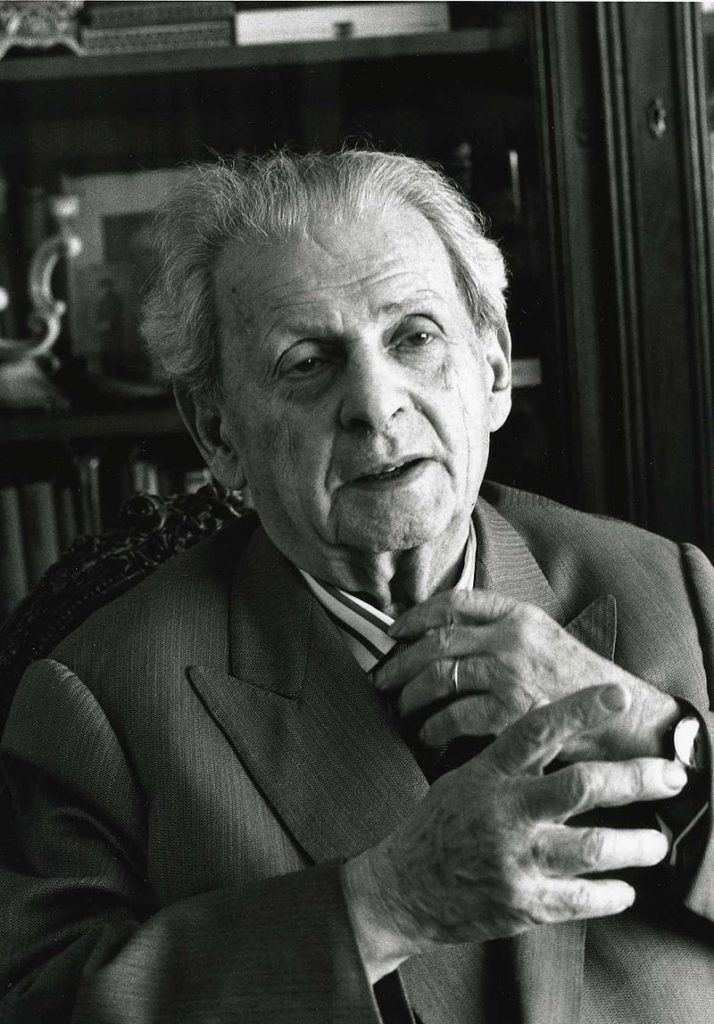

Le journal El País a publié au début du mois de février un entretien avec Antonio Gamoneda, un poète espagnol que j’aime bien.

Né dans les Asturies à Oviedo en 1931, il vit à León depuis 1934. Son père meurt en 1932. Sa mère l’élève dans une banlieue ouvrière, en proie à toutes sortes de difficultés matérielles. Il doit abandonner ses études en 1943 et travailler comme coursier dès 1945. Il a une formation d’autodidacte et a connu l’extrême pauvreté de l’après-guerre et la répression franquiste.

Il a obtenu de nombreux prix dont le Prix Cervantes en 2006.

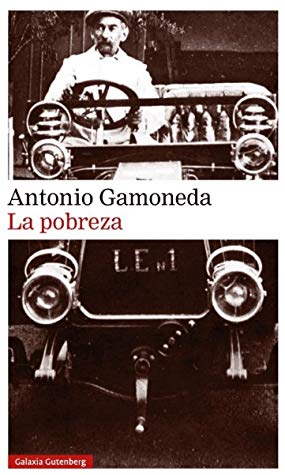

Ces dernières années il a publié deux tomes de mémoires:

• Un armario lleno de sombra, Galaxia Gutenberg – Círculo de Lectores, Madrid, 2009.

• La pobreza, Galaxia Gutenberg, 2020.

Ses poèmes ont été bien traduits en français, particulièrement par Jacques Ancet et bien édités par José Corti dans sa collection Ibériques.

Principales traductions en français:

Poèmes, traduction Roberto San Geroteo, Noire et blanche, numéro spécial, 1995.

Livre du froid, traduction et présentation Jean-Yves Bériou et Martine Joulia, 1996, Antoine Soriano Editeur. 2e éd. 2005.

Pierres gravées, Jacques Ancet, Lettres Vives, 1996.

Substances, limites, in Nymphea, traduction Jacques Ancet, La Grande Os, 1997.

Cahier de mars, traduit par Jean-Yves Bériou et Martine Joulia, Myrrdin, 1997.

Blues castillan, traduction Roberto San Geroteo, Noire et Blanche, 1998.

Froid des limites, traduction et présentation Jacques Ancet, Lettres Vives, 2000.

Description du mensonge (extraits), traduction Jean-Yves Bériou et Martine Joulia, Myrrdin, 2002.

Pétale blessé, traduction Claude Houy, Trames, 2002.

Blues castillan, traduction et présentation Jacques Ancet, José Corti, 2004.

Description du mensonge, traduction et présentation Jacques Ancet, José Corti, 2004.

Passion du regard, traduction et présentation Jacques Ancet, Lettres Vives, 2004.

De l’impossibilité, traduction Amelia Gamoneda, préface Salah Stétié, Fata Morgana, 2004.

Clarté sans repos, traduction et présentation Jacques Ancet, Arfuyen, 2006.

Cecilia, traduction et présentation Jacques Ancet, Lettres Vives, 2006.

Le livre des poisons, traduction Jean-Yves Bériou. Actes Sud, 2009.

Ses relations avec les autres écrivains espagnols ne sont pas toujours au beau fixe, car il a un caractère ombrageux et a souvent la dent dure quand il parle de poètes reconnus de sa génération tels qu’ Ángel González, Blas de Otero, Gabriel Celaya ou Jaime Gil de Biedma.

El País, 07/02/2020 ENTREVISTA Antonio Gamoneda: “Todo hambriento es un microeconomista” https://elpais.com/cultura/2020/02/07/babelia/1581091598_442947.html

“P. ¿Cuál es el mejor poeta de su generación?

R. Claudio Rodríguez.

P. ¿Y el más sobrevalorado?

R. Jaime Gil de Biedma. Claudio era un monstruo que con 17 años escribió una monstruosidad: Don de la ebriedad. Los dos grandes del siglo XX español son Lorca y él. Y eso que por el medio hay hasta un premio Nobel como Aleixandre. Gil de Biedma era muy inteligente, se dio cuenta de que la cosa no daba para más y dejó de escribir. Como tenía mucha personalidad, en torno a él creció el mito.”

J’ai une certaine prédilection pour son recueil Blues castellano (1961-1966), publié en Espagne seulement en 1982 (Colección AEDA, Gijón, Noega) et en France par José Corti en 2004.

Présentation du recueil par l’auteur:

«J’ai écrit Blues castillan entre 1961 et 1966. Il a été publié tardivement et peu distribué. Il est passé presque inaperçu.

Blues castillan a à voir avec une certaine manière de penser le monde (“nous traversions les croyances” allais-je dire des années plus tard), et, surtout, avec la volonté de transformer en poèmes des événements et des états d’âme qui ont dominé ma vie pendant trente ans. Il comporte le récit de faits devant lesquels – ou dans lesquels – la souffrance est une affaire naturelle; j’y parle à voix basse d’un certain espoir (issu, peut-on supposer, de ces “croyances”) et il est- il m’importe beaucoup de le dire – une forme de consolation.

Blues castillan a des antécédents qui ne sont pas ceux que reconnaissaient mes contemporains. J’ai écris ce livre dominé par deux forces poétiques qui se sont avérées peut-être d’autant plus vigoureuses et actives en moi que, mal connues, à peine pressenties au début, j’ai dû les élaborer à partir de mon ignorance et les faire se développer en moi pour que cette ignorance puisse comporter quelque chose qui fût de l’ordre de la création.

Ces deux forces étaient le poète Turc Nazim Hikmet et les paroles des chants nord-américains à l’origine du jazz : le blues et le spiritual.

J’ai écrit (et traduit) des spirituals en castillan, et j’ai passé dans ma langue Nazim Hikmet. Sans ce travail, je crois que Blues castillan n’aurait jamais existé.»

Hablo con mi madre

Mamá: ahora eres silenciosa como la ropa

del que no está con nosotros.

Te miro el borde blanco de los párpados

y no puedo pensar.

Mamá: quiero olvidar todas las cosas

en el fondo de una respiración que canta.

Pasa tus manos grandes por mi nuca

todos los días para que no vuelva

la soledad.

Yo sé que en cada rostro se ve el mundo.

No busques más en las paredes, madre.

Mira despacio el rostro que tú amas:

mira mi rostro en cada rostro humano.

He sentido tus manos.

Perdido en el fondo de los seres humanos te he sentido

como tú sentías mis manos antes de nacer.

Mamá, no vuelvas más a ocultarme la tierra.

Esta es mi condición.

Y mi esperanza.

Blues castellano 1961-66, 1982.

Je parle avec ma mère

Maman : tu es maintenant silencieuse comme l’habit

de qui nous a quittés.

Je fixe le bord blanc de tes paupières

et je ne peux penser.

Maman : je veux tout oublier

au fond d’une respiration qui chante.

Passe-moi tes grandes mains sur la nuque

tous les jours pour que ne revienne pas

la solitude.

Je sais que sur chaque visage on voit le monde.

Ne va plus chercher sur les murs, maman.

Regarde le visage que tu aimes :

dans chaque visage humain, mon visage.

J’ai senti tes mains.

Perdu au fond des êtres humains je t’ai sentie

comme tu sentais mes mains avant ma naissance.

Maman, ne recommence plus à me cacher la terre.

Telle est ma condition.

Et mon espoir.

Blues castillan, traduction de Jacques Ancet, José Corti, 2004

Angelines

Cuando tengo sus manos en las mías, advierto que son suaves y algo frías, como han sido siempre. También, menos intenso, en una suspensión aparentemente lejana, no aquí, donde está, subiendo hasta mí desde su piel, respiro el perfume que tenía su cuerpo cuando era una niña.

No sé si voy a decir los deseos y las negaciones de Angelines, ni las que fueron mis respuestas. Vivimos juntos. De alguna manera, vivimos el uno en el otro. Nos necesitamos. Somos dos ancianos. Debería bastar.

Debería bastar. Esta perspectiva es también dudosa. Yo no voy a mentir, pero el silencio puede ser una impostura.

La pobreza. Galaxia Gutenberg, 2020.