Francis Ponge et Pablo Neruda, deux auteurs bien différents. Un point commun, l’éloge de la pomme de terre.

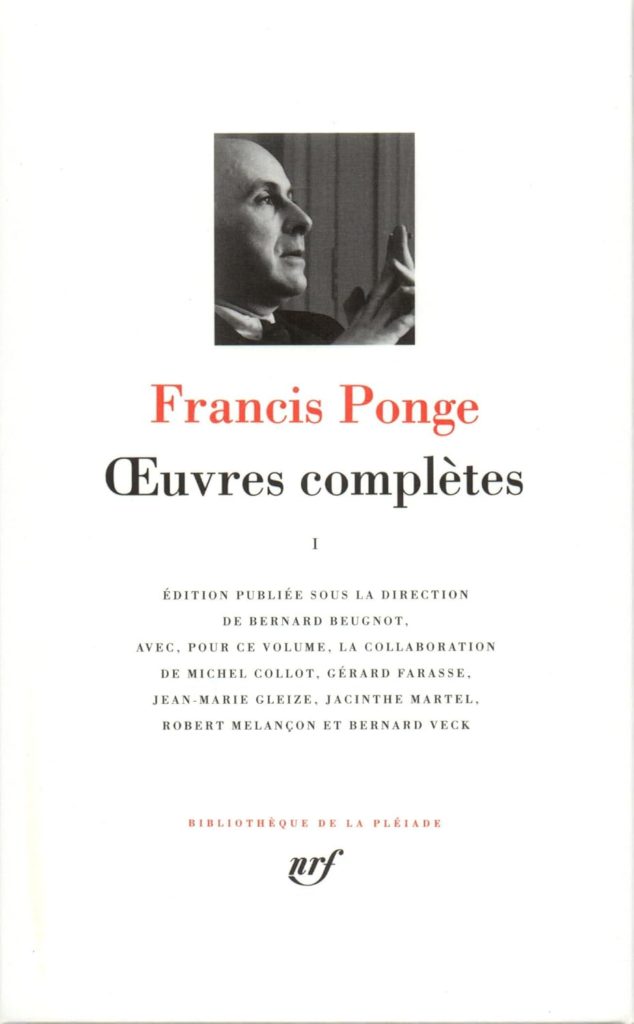

« Au Paradis, nous nous lasserons peut-être un jour de la musique des anges et pour leur expliquer qu’il y avait là-bas, sur terre, quelque chose qui en valait la peine, j’ai écrit ces textes sur les plus ordinaires des choses : la pomme de terre, le savon, le galet, – pour montrer aux anges ce que je veux dire » Jesper Svenbro. Rencontre avec Francis Ponge (1979).

La pomme de terre (Francis Ponge)

Peler une pomme de terre bouillie de bonne qualité est un plaisir de choix.

Entre le gras du pouce et la pointe du couteau tenu par les autres doigts de la même main, l’on saisit – après l’avoir incisé – par l’une de ses lèvres ce rêche et fin papier que l’on tire à soi pour le détacher de la chair appétissante du tubercule.

L’opération facile laisse, quand on a réussi à la parfaire sans s’y reprendre

à trop de fois, une impression de satisfaction indicible.

Le léger bruit que font des tissus en se décollant est doux à l’oreille, et la

découverte de la pulpe comestible réjouissante.

Il semble, à reconnaître la perfection du fruit nu, sa différence, sa

ressemblance, sa surprise – et la facilité de l’opération – que l’on ait accompli

là quelque chose de juste, dès longtemps prévu et souhaité par la nature, que l’on

a eu toutefois le mérite d’exaucer.

C’est pourquoi je n’en dirai pas plus, au risque de sembler me satisfaire d’un

ouvrage trop simple. Il ne me fallait – en quelques phrases sans effort – que

déshabiller mon sujet, en en contournant strictement la forme : la laissant intacte

mais polie, brillante et toute prête à subir comme à procurer les délices de sa

consommation.

… Cet apprivoisement de la pomme de terre par son traitement à l’eau bouillante durant vingt minutes, c’est assez curieux (mais justement tandis que j’écris des

pommes de terre cuisent – il est une heure du matin – sur le fourneau devant moi).

Il vaut mieux, m’a-t-on dit que l’eau soit salée, sévère : pas obligatoire, mais

c’est mieux.

Une sorte de vacarme se fait entendre, celui des bouillons de l’eau. Elle est en

colère, au moins au comble de l’inquiétude. Elle se déperd furieusement en

vapeurs, bave, grille aussitôt, pfutte, tsitte : enfin, très agitée sur ces charbons

ardents.

Mes pommes de terre, plongées là-dedans, sont secouées de soubresauts,

bousculées, injuriées, imprégnées jusqu’à la moelle.

Sans doute la colère de l’eau n’est-elle pas à leur propos, mais elles en

supportent l’effet – et ne pouvant se déprendre de ce milieu, elles s’en trouvent

profondément modifiées (j’allais écrire s’entr’ouvrent…).

Finalement, elles y sont laissées pour mortes, ou du moins très fatiguées. Si

leur forme en réchappe (ce qui n’est pas toujours), elles sont devenues molles,

dociles. Toute acidité a disparu de leur pulpe : on leur trouve bon goût.

Leur épiderme s’est aussi rapidement différencié : il faut l’ôter (il n’est plus

bon à rien), et le jeter aux ordures…

Reste ce bloc friable et savoureux, – qui prête moins qu’à d’abord vivre,

ensuite à philosopher.

Paru dans Confluences n°18. Mars 1943.

Pièces. 1962. Poésie / Gallimard n°73 1971.

Francis Ponge lit “Le pain” et “La pomme de terre”. France Culture, 9 mars 2018. (Durée : 3’14) Archives INA – Radio France.

https://www.radiofrance.fr/franceculture/francis-ponge-lit-le-pain-et-la-pomme-de-terre-6977360

https://www.youtube.com/watch?v=p9NhHzxdB4c

Oda a la papa (Pablo Neruda)

Papa

te llamas,

papa

y no patata,

no naciste con barba,

no eres castellana:

eres oscura

como

nuestra piel,

somos americanos,

papa,

somos indios.

Profunda

y suave eres,

pulpa pura, purísima

rosa blanca

enterrada,

floreces

allá adentro

en la tierra,

en tu lluviosa

tierra

originaria,

en las islas mojadas

de Chile tempestuoso,

en Chiloé marino,

en medio de la esmeralda que abre

su luz verde

sobre el austral océano.

Papa,

materia

dulce,

almendra

de la tierra,

la madre

allí

no tuvo

metal muerto,

allí en la oscura

suavidad de las islas

no dispuso

el cobre y sus volcanes

sumergidos,

ni la crueldad azul

del manganeso,

sino que con su mano,

como en un nido

en la humedad más suave,

colocó tus redomas,

y cuando

el trueno

de la guerra

negra,

España

inquisidora,

negra como águila de sepultura,

buscó el oro salvaje

en la matriz

quemante

de la araucanía,

sus uñas

codiciosas

fueron exterminadas,

sus capitanes

muertos,

pero cuando a las piedras de Castilla

regresaron

los pobres capitanes derrotados

levantaron en las manos sangrientas

no una copa de oro,

sino la papa

de Chiloé marino.

Honrada eres

como

una mano

que trabaja en la tierra,

familiar

eres

como

una gallina,

compacta como un queso

que la tierra elabora

en sus ubres

nutricias,

enemiga del hambre,

en todas

las naciones

se enterró su bandera

vencedora

y pronto allí,

en el frío o en la costa

quemada,

apareció

tu flor

anónima

enunciando la espesa

y suave

natalidad de tus raíces.

Universal delicia,

no esperabas

mi canto,

porque eres sorda

y ciega

y enterrada.

Apenas

si hablas en el infierno

del aceite

o cantas

en las freidurías

de los puertos,

cerca de las guitarras,

silenciosa,

harina de la noche

subterránea,

tesoro interminable

de los pueblos.

Nuevas odas elementales. Losada,1963.