Le musicien de Saint-Merry

J’ai enfin le droit de saluer des êtres que je ne connais pas

Ils passent devant moi et s’accumulent au loin

Tandis que tout ce que j’en vois m’est inconnu

Et leur espoir n’est pas moins fort que le mien

Je ne chante pas ce monde ni les autres astres

Je chante toutes les possibilités de moi-même hors de ce monde et des astres

Je chante la joie d’errer et le plaisir d’en mourir

Le 21 du mois de mai 1913

Passeur des morts et les mordonnantes mériennes

Des millions de mouches éventaient une splendeur

Quand un homme sans yeux sans nez et sans oreilles

Quittant le Sébasto entra dans la rue Aubry-le-Boucher

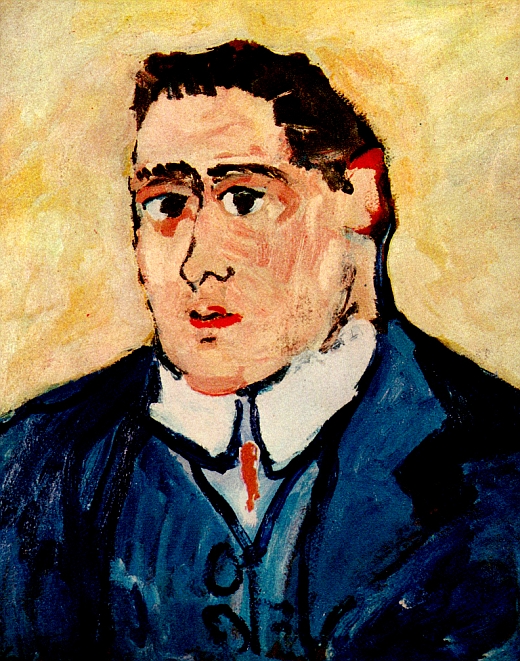

Jeune l’homme était brun et ce couleur de fraise sur les joues

Homme Ah! Ariane

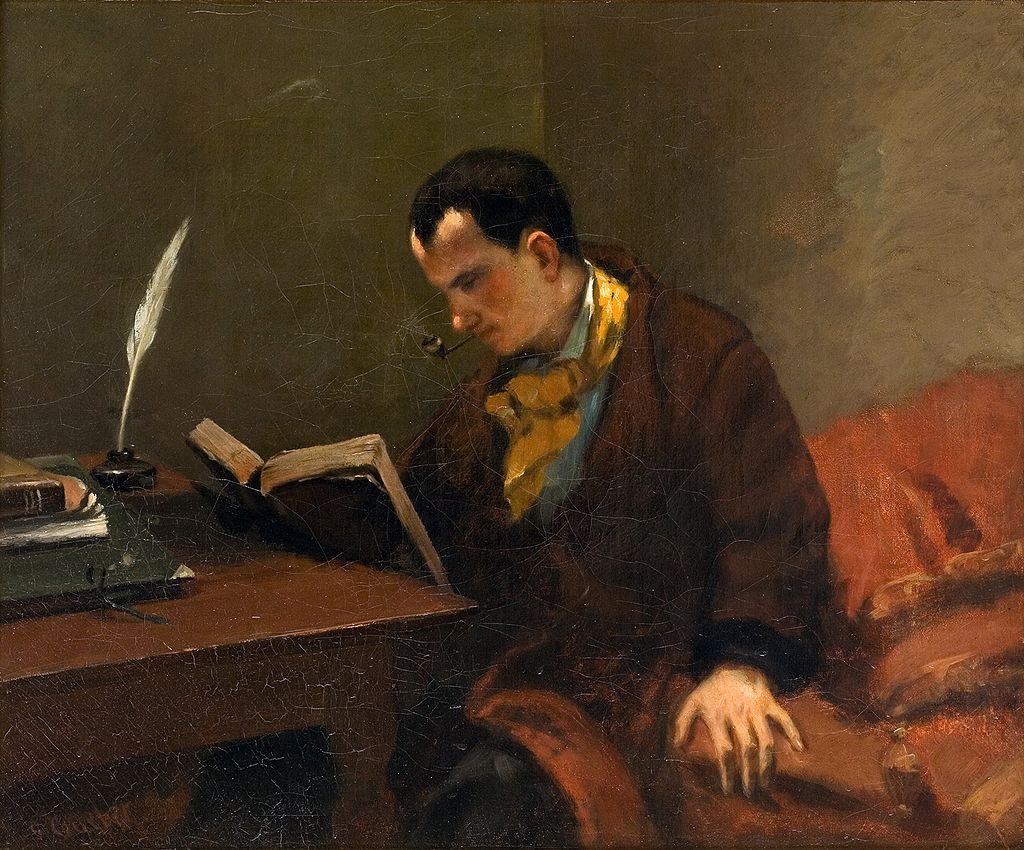

Il jouait de la flûte et la musique dirigeait ses pas

Il s’arrêta au coin de la rue Saint-Martin

Jouant l’air que je chante et que j’ai inventé

Les femmes qui passaient s’arrêtaient près de lui

Il en venait de toutes parts

Lorsque tout à coup les cloches de Saint-Merry se mirent à sonner

Le musicien cessa de jouer et but à la fontaine

Qui se trouve au coin de la rue Simon-Le-Franc

Puis saint-Merry se tut

L’inconnu reprit son air de flûte

Et revenant sur ses pas marcha jusqu’à la rue de la Verrerie

Où il entra suivi par la troupe des femmes

Qui sortaient des maisons

Qui venaient par les rues traversières les yeux fous

Les mains tendues vers le mélodieux ravisseur

Il s’en allait indifférent jouant son air

Il s’en allait terriblement

Puis ailleurs

À quelle heure un train partira-t-il pour Paris

À ce moment

Les pigeons des Moluques fientaient des noix muscades

En même temps

Mission catholique de Bôma qu’as-tu fait du sculpteur

Ailleurs

Elle traverse un pont qui relie Bonn à Beuel et disparait à travers Pützchen

Au même instant

Une jeune fille amoureuse du maire

Dans un autre quartier

Rivalise donc poète avec les étiquettes des parfumeurs

En somme ô rieurs vous n’avez pas tiré grand-chose des hommes

Et à peine avez-vous extrait un peu de graisse de leur misère

Mais nous qui mourons de vivre loin l’un de l’autre

Tendons nos bras et sur ces rails roule un long train de marchandises

Tu pleurais assise près de moi au fond d’un fiacre

Et maintenant

Tu me ressembles tu me ressembles malheureusement

Nous nous ressemblons comme dans l’architecture du siècle dernier

Ces hautes cheminées pareilles à des tours

Nous allons plus haut maintenant et ne touchons plus le sol

Et tandis que le monde vivait et variait

Le cortège des femmes long comme un jour sans pain

Suivait dans la rue de la Verrerie l’heureux musicien

Cortèges ô cortèges

C’est quand jadis le roi s’en allait à Vincennes

Quand les ambassadeurs arrivaient à Paris

Quand le maigre Suger se hâtait vers la Seine

Quand l’émeute mourait autour de Saint-Merry

Cortèges ô cortèges

Les femmes débordaient tant leur nombres était grand

Dans toutes les rues avoisinantes

Et se hâtaient raides comme balle

Afin de suivre le musicien

Ah! Ariane et toi Pâquette et toi Amine

Et toi Mia et toi Simone et toi Mavise

Et toi Colette et toi la belle Geneviève

Elles ont passé tremblantes et vaines

Et leurs pas légers et prestes se mouvaient selon la cadence

De la musique pastorale qui guidait

Leurs oreilles avides

L’inconnu s’arrêta un moment devant une maison à vendre

Maison abandonnée

Aux vitres brisées

C’est un logis du seizième siècle

La cour sert de remise à des voitures de livraisons

C’est là qu’entra le musicien

Sa musique qui s’éloignait devint langoureuse

Les femmes le suivirent dans la maison abandonnée

Et toutes y entrèrent confondues en bande

Toutes toutes y entrèrent sans regarder derrière elles

Sans regretter ce qu’elles ont laissé

Ce qu’elles ont abandonné

Sans regretter le jour la vie et la mémoire

Il ne resta bientôt plus personne dans la rue de la Verrerie

Sinon moi-même et un prêtre de saint-Merry

Nous entrâmes dans la vieille maison

Mais nous n’y trouvâmes personne

Voici le soir

À Saint-Merry c’est l’Angélus qui sonne

Cortèges ô cortèges

C’est quand jadis le roi revenait de Vincennes

Il vint une troupe de casquettiers

Il vint des marchands de bananes

Il vint des soldats de la garde républicaine

O nuit

Troupeau de regards langoureux des femmes

O nuit

Toi ma douleur et mon attente vaine

J’entends mourir le son d’une flûte lointaine

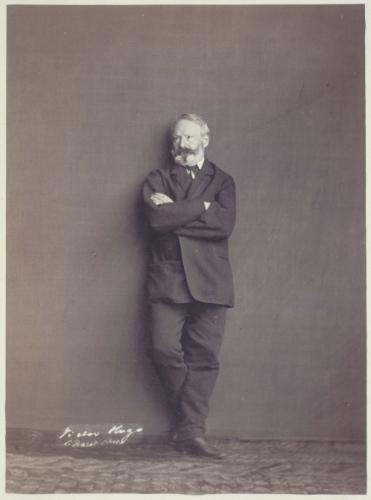

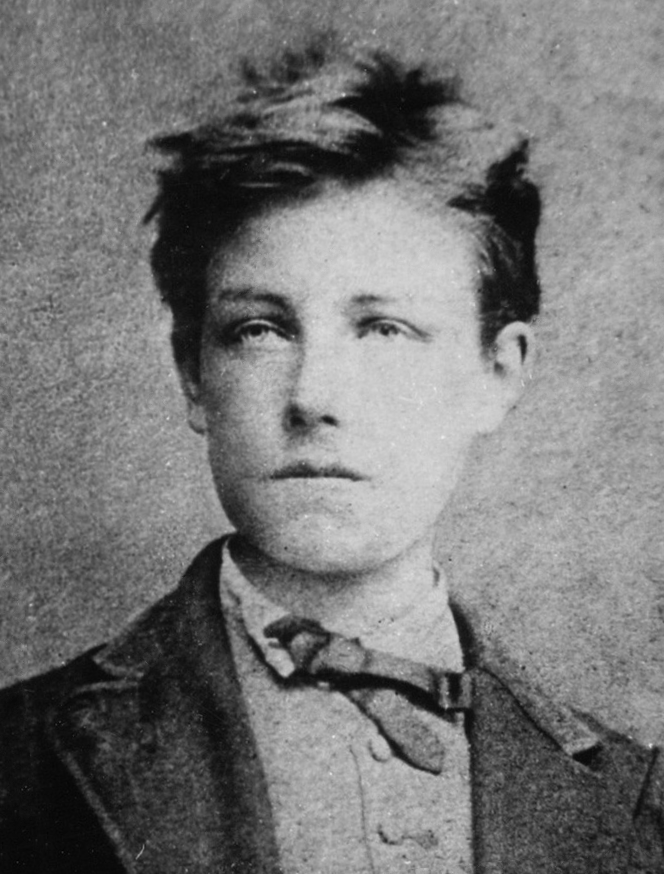

Guillaume Apollinaire, Calligrammes, 1918.