Piedad Bonnett, poète, romancière, essayiste et dramaturge colombienne (Amalfi -Antoquia, 1951), a reçu ces jours derniers le XXXIII Prix Reina Sofía de Poésie Iberoaméricaine. Il est attribué chaque année depuis 1992 à un poète ibéroaméricain par Patrimonio Nacional et l’université de Salamanque.

La liste des précédents lauréats est impressionnante : Claudio Rodríguez, José Hierro, Álvaro Mutis, José Ángel Valente, Nicanor Parra, Sophia de Mello Breyner, Juan Gelman, Antonio Gamoneda, Blanca Varela, José Emilio Pacheco, Francisco Brines, María Victoria Atencia, Ida Vitale, Rafael Cadenas, Joan Margarit, Raúl Zurita. Un seul bémol : le faible nombre de poètes portugais ou brésiliens couronnés.

Poésie

De círculo y ceniza (Ediciones Uniandes, 1989)

Nadie en casa (Fundación Simón y Lola Gubereck, 1994)

El hilo de los días (Colcultura, 1995) Premio Nacional de Poesía de Colombia

Ese animal triste (Editorial Norma, 1996)

Todos los amantes son guerreros (1998)

Las tretas del débil (Punto de lectura, 2004)

Las herencias (Visor, 2008)

Explicaciones no pedidas (Visor, 2011) Premio Casa de América de poesía americana. Premio de Poesía José Lezama Lima 2014.

Los habitados (Visor, 2017). Premio de Poesía Generación del 27 2016

Lo terrible es el borde (Visor, 2021)

Romans et récit autobiographique

Después de todo (2001)

Para otros es el cielo (2004)

Siempre fue invierno (2007)

El prestigio de la belleza (2010)

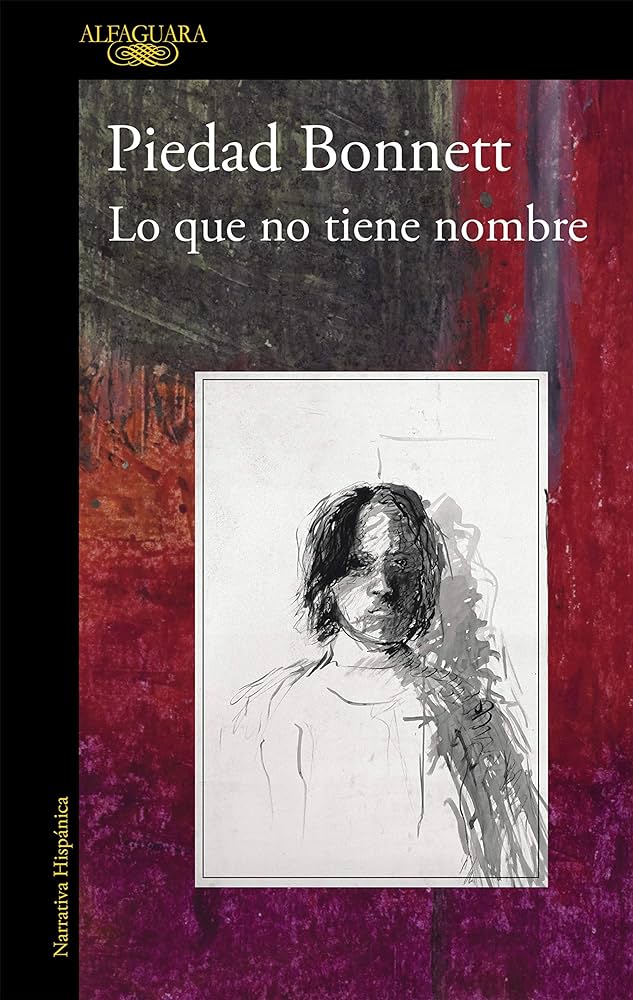

Lo que no tiene nombre (2013) qui parle du suicide de son fils Daniel à New York alors qu’il n’avait que 28 ans.

Donde nadie me espere (2018)

Qué hacer con estos pedazos (2022)

Tous ses romans sont publiés par Alfaguara.

J’ai choisi 4 de ses poèmes :

Biografía de un hombre con miedo

Mi padre tuvo pronto miedo de haber nacido.

Pero pronto también

le recordaron los deberes de un hombre

y le enseñaron

a rezar, a ahorrar, a trabajar.

Así que pronto fue mi padre un hombre bueno.

(“Un hombre de verdad”, diría mi abuelo).

No obstante,

-como un perro que gime, embozalado

y amarrado a su estaca- el miedo persistía

en el lugar más hondo de mi padre.

De mi padre,

que de niño tuvo los ojos tristes y de viejo

unas manos tan graves y tan limpias

como el silencio de las madrugadas.

Y siempre, siempre, un aire de hombre solo.

De tal modo que cuando yo nací me dio mi padre

todo lo que su corazón desorientado

sabía dar. Y entre ello se contaba

el regalo amoroso de su miedo.

Como un hombre de bien mi padre trabajó cada

mañana,

sorteó cada noche y cuando pudo

se compró a cuotas la pequeña muerte

que siempre deseó.

La fue pagando rigurosamente,

sin sobresalto alguno, año tras año,

como un hombre de bien, el bueno de mi padre.

El hilo de los días, 1995.

Las cicatrices

No hay cicatriz, por brutal que parezca,

que no encierre belleza.

Una historia puntual se cuenta en ella,

algún dolor.

Pero también su fin.

Las cicatrices, pues, son las costuras

de la memoria,

un remate imperfecto que nos sana

dañándonos.

La forma

que el tiempo encuentra

de que nunca olvidemos las heridas.

Explicaciones no pedidas, 2011

Oración

Para mis días pido,

Señor de los naufragios,

no agua para la sed, sino la sed,

no sueños

sino ganas de soñar.

Para las noches,

toda la oscuridad que sea necesaria

para ahogar mi propia oscuridad.

En el borde

Lo terrible es el borde, no el abismo.

En el borde

hay un ángel de luz del lado izquierdo,

un largo río oscuro del derecho

y un estruendo de trenes que abandonan los rieles

y van hacia el silencio.

Todo

cuanto tiembla en el borde es nacimiento.

Y solo desde el borde se ve la luz primera

el blanco-blanco

que nos crece en el pecho.

Nunca somos más hombres

que cuando el borde quema nuestras plantas desnudas.

Nunca estamos más solos.

Nunca somos más huérfanos.

https://www.lesvraisvoyageurs.com/2019/04/14/piedad-bonnett-2/