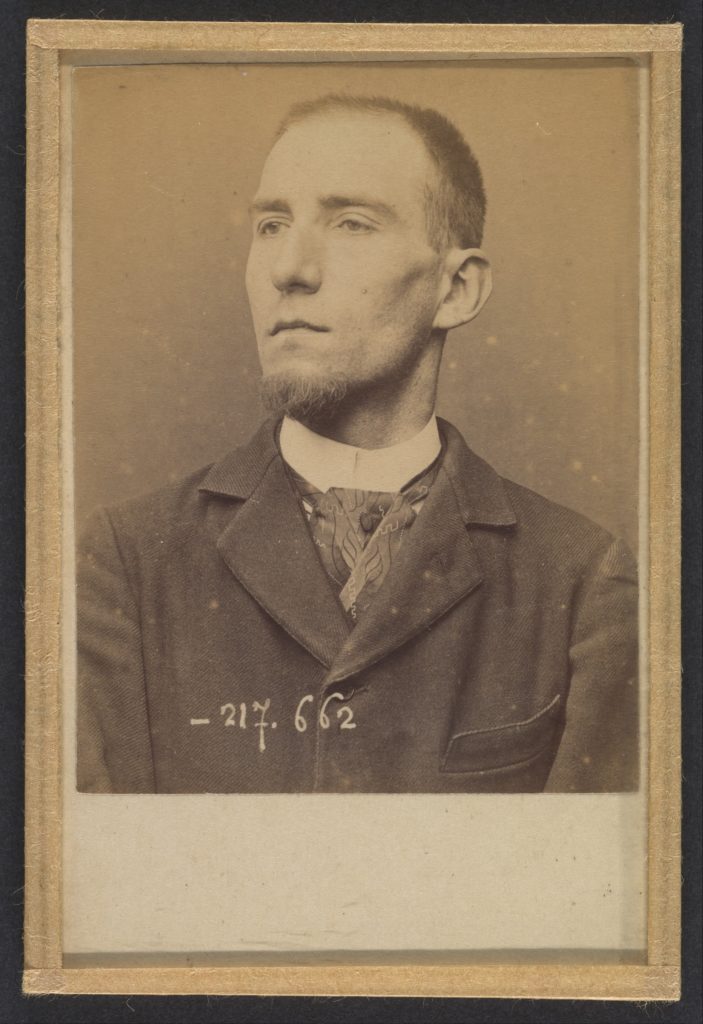

Isaac Babel est né le 30 juin 1894 (13 juillet dans le calendrier grégorien) à Odessa, dans le quartier populaire de la Moldavanka.

Il soutient la révolution de Février 1917, puis la révolution d’Octobre, et s’engage dans l’Armée rouge en 1920.

Cavalerie rouge (1926) raconte sa participation comme correspondant de guerre, à la campagne de Pologne dans la Première Armée de cavalerie de Boudienny en 1920, en pleine guerre civile.

Récits d’Odessa, (écrits en 1927, publiés en 1931) est un recueil de nouvelles qui décrivent avec ironie les petites gens, les bas-fonds et la pègre juive d’Odessa.

Flaubert et Maupassant sont les auteurs qui le marqueront le plus et ils auront une influence très forte sur son style littéraire.

Le 15 mai 1939, il est arrêté dans sa datcha. Il est interrogé et torturé dans la prison Soukhanovka. Il est accusé d’activités anti-soviétiques, d’espionnage, de trotskisme et d’avoir préparé un complot terroriste. Le 26 janvier 1940, il est condamné. Il nie toutes les accusations portées contre lui. Il est fusillé dans la nuit du 27 janvier. il avait 45 ans.

Souvenirs de Konstantin Paoustovski. 1964. Notre contemporain n°4. (Isaac Babel, Oeuvres complètes. Le Bruit du temps. 2011. Traduction Sophie Benech. Pages 1282-1284.)

«La langue et le style! Je prends un petit rien, une anecdote, une histoire qui traîne sur la place du marché, et j’en fais une chose à laquelle moi-même, je n’arrive plus à m’arracher. Ça joue, c’est rond comme un galet. Ça tient par la cohésion de ses particules. Et la force de cette cohésion est telle que même la foudre ne saurait la briser. On le lira, ce récit. Et on s’en souviendra. On rira en le lisant, pas du tout parce qu’il est drôle, mais parce qu’on a toujours envie de rire quand on se trouve devant une réussite humaine. Je me permets de parler de réussite parce qu’il n’y a personne à part nous, ici. Tant que je serai en vie, ne racontez notre conversation à personne. Donnez-moi votre parole. Je n’ai bien sûr aucun mérite au fait que, on ne sait trop comment, le démon ou l’ange de l’art, appelez-le comme vous voudrez, a pris possession de moi, le fils d’un petit courtier de rien du tout. Et je lui obéis comme un esclave, comme une bête de somme. Je lui ai vendu mon âme, et je dois écrire de la façon la meilleure qui soit. C’est mon bonheur et c’est ma croix. Je crois que c’est quand-même une croix. Mais si vous me l’enlevez, avec elle, c’est tout mon sang qui s’écoulera de mes veines, de mon cœur, et je ne vaudrais pas plus que ce mégot mâchonné. (…)

Je travaille comme une bête de somme. Mais je ne me plains pas. J’ai choisi moi-même ce travail de forçat. Je suis comme un galérien à jamais enchaîné à sa rame, et qu’il aime, cette rame. Avec tous ses petits détails, avec chacune des fibres les plus ténues du bois poli par ses paumes. Des années de contact avec la peau humaine donnent au bois le plus grossier une teinte noble et le rendent semblable à l’ivoire. Il en va de même pour nos mots, pour la langue russe. Il faut appliquer dessus une paume tiède, et elle se transforme en un trésor vivant.

Mais prenons les choses dans l’ordre. Quand je note un récit pour la première fois, mon manuscrit a une allure épouvantable, affreuse. C’est un assemblage de plusieurs fragments plus ou moins réussis, reliés entre eux par des liens grammaticaux terriblement ennuyeux, ce qu’on appelle des «ponts», des genres de ficelles sales. Vous pouvez lire la première variante de «Lioubka le cosaque», vous verrez bien que c’est un charabia mou et sans ressort, une accumulation maladroite de mots. Et c’est là que commence le travail. C’est là sa source. J’examine chaque phrase l’une après l’autre, pas une fois, mais plusieurs fois. Je commence par débarrasser la phrase des mots inutiles. Il faut un œil acéré, parce qu’une langue est fort habile à dissimuler ses scories, les répétitions, les synonymes, ou tout simplement les absurdités, et elle essaie tout le temps de nous berner. Une fois ce travail terminé, je tape mon manuscrit à la machine (on voit mieux le texte). Puis je laisse reposer deux ou trois jours, si j’en ai la patience, et je vérifie de nouveau les phrases une par une, les mots un par un. Et je trouve obligatoirement encore une certaine quantité de chiendent et d’orties que j’avais oubliés. Je travaille ainsi, en retapant chaque fois le texte, jusqu’à ce que, même à l’examen le plus férocement tatillon, je ne puisse plus trouver un seul grain de saleté. Mais ce n’est pas encore tout. Attendez un peu! Une fois que je me suis débarrassé des scories, je vérifie la fraîcheur et l’exactitude de toutes les images, comparaisons et métaphores. Si on n’a pas une image exacte, mieux vaut n’es prendre aucune. Autant que le substantif se retrouve seul, dans toute sa simplicité. Une comparaison doit être exacte comme une règle logarithmique, et naturelle comme l’odeur de l’aneth. Ah oui, j’oubliais: avant de se débarrasser des scories, je découpe le texte en phrases légères. Davantage de points! J’aimerais inscrire cette règle dans le code officiel des écrivains. Dans chaque phrase, une pensée, une image, pas davantage. Aussi n’ayez pas peur des points. J’écris peut-être avec des phrases trop courtes. En partie parce que je souffre d’asthme chronique. Je ne peux pas parler longtemps. Je n’ai pas assez de souffle pour ça. Plus les phrases sont longues, plus je m’essouffle. Je m’efforce d’extirper de mon manuscrit les participes et les gérondifs, je ne laisse que le strict nécessaire. Les participes rendent le discours anguleux, volumineux, et détruisent la mélodie de la langue. Ils grincent, on dirait des tanks qui roulent sur des tas de caillasses avec leurs chenilles. Mettre trois participes dans une même phrase, c’est tuer la langue. (…) Les alinéas et la ponctuation doivent être utilisés de façon correcte, mais du point de vue d’une plus grande efficacité du texte sur le lecteur, et non d’après un catéchisme mort. L’alinéa, surtout, est une chose magnifique. Il permet de changer tranquillement le rythme et souvent, comme la lueur d’un éclair, il nous révèle un spectacle familier sous un jour complètement inattendu. (…) Et le plus important, c’est de ne pas tuer le texte au cours de ce travail de forçat. Sinon, tout le boulot est fichu, cela va se transformer en Dieu sait quoi! Là, il faut avancer comme sur une corde raide.»