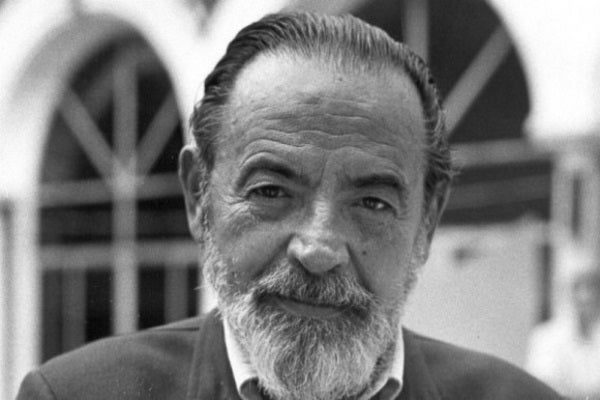

Je remercie une fois de plus M P. F. qui poste sur Facebook de magnifiques poèmes, toujours excellemment illustrés. Elle m’ a fait rechercher les recueils de poésies d’Eliseo Diego qui se trouvent dans ma bibliothèque.

Ce grand poète cubain fait partie d’une grande famille d’écrivains et de musiciens: sa femme, Bella García Marruz, son fils Eliseo Alberto (Lichi) (1951-2011), sa fille Josefina de Diego (Fefé), son beau frère, Cintio Vitier (1921-2009), sa belle soeur Fina García Marruz (1923), ses neveux musiciens Sergio Vitier (1948-2016) et José María Vitier (1954).

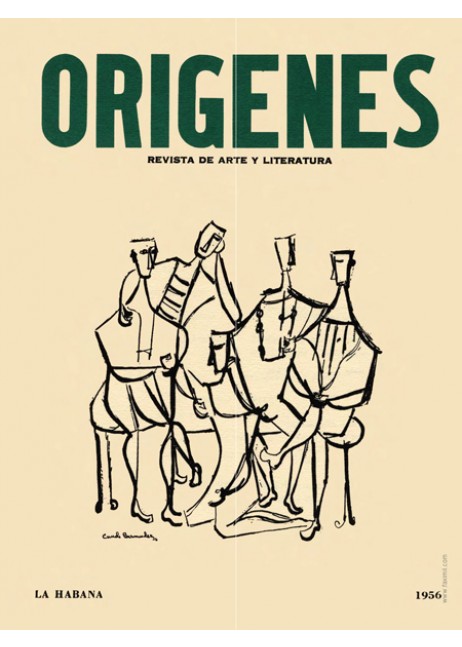

Eliseo Diego, Cintio Vitier, Virgilio Piñera (1912-1979) étaient parmi les fondateurs de la revue Orígenes, dirigée par José Lezama Lima (1910-1976) et José Rodríguez Feo (1920-1993). Quarante numéros furent publiés entre 1944 y 1956. C’était la publication culturelle cubaine la plus importante de cette époque.

Eliseo Diego a obtenu le Prix national de Littérature de Cuba en 1986 et le Prix Juan Rulfo de littérature latino-américaine pour l’ensemble de son oeuvre poétique en 1993.

Trois exemples de sa poésie:

El oscuro esplendor

Juega el niño con unas pocas piedras inocentes

en el cantero gastado y roto

como paño de vieja.

Yo pregunto:

qué irremediable catástrofe separa

sus manos de mi frente de arena,

su boca de mis ojos impasibles.

Y suplico

al menudo señor que sabe conmover

la tranquila tristeza de las flores, la sagrada

costumbre de los árboles dormidos.

Sin quererlo

el niño distraídamente solitario empuja

la domada furia de las cosas, olvidando

el oscuro esplendor que me ciega y él desdeña.

El oscuro esplendor, 1966.

L’obscure splendeur

L’enfant joue avec quelques innocents cailloux

sur la plate-bande usée et trouée

comme un fichu de vieille.

Moi je demande

quelle irrémédiable catastrophe sépare

ses mains de mon front de sable,

sa bouche de mes yeux impassibles.

Et je supplie

le petit maître qui sait émouvoir

la tranquille tristesse des fleurs, la sainte

coutume des arbres endormis.

Sans le vouloir

l’enfant, distraitement solitaire, pousse

la fureur subjuguée des choses, sans se douter

de l’obscure splendeur qui m’aveugle et que lui dédaigne.

L’obscure splendeur. Edition de la Différence, Orphée. 1996. Traduit par Jean-Marc Pelorson.

No es más

por selva oscura

Un poema no es más

que una conversación en la penumbra

del horno viejo, cuando ya

todos se han ido, y cruje

afuera el hondo bosque; un poema

no es más que unas palabras

que uno ha querido, y cambian

de sitio con el tiempo, y ya

no son más que una mancha, una

esperanza indecible;

un poema no es más

que la felicidad, que una conversación

en la penumbra, que todo

cuanto se ha ido, y ya

es silencio.

El oscuro esplendor, 1966.

Ce n’est que

por selva oscura…

Le poème ce n’est

qu’une conversation dans la pénombre

du vieux fourneau, lorsque déjà

tout le monde s’en est allé, et que frémit

dehors le profond bois; un poème

ce n’est que quelques mots

qu’on a chéris, et qui changent

de place avec le temps, pour n’être désormais

qu’une tache, qu’une

indicible espérance;

un poème ce n’est

que le bonheur, qu’une conversation

dans la pénombre, que tout

ce qui s’en est allé, et n’est plus

que silence.

L’obscure splendeur. Edition de la Différence, Orphée. 1996. Traduit par Jean-Marc Pelorson.

Versiones

La muerte es esa pequeña jarra, con flores

pintadas a mano, que hay en todas las casas y que

uno jamás se detiene a ver.

La muerte es ese pequeño animal que ha

cruzado en el patio, y del que nos consuela la

ilusión, sentida como un soplo, de que es sólo el gato

de la casa, el gato de costumbre, el gato que ha

cruzado y al que ya no volveremos a ver.

La muerte es ese amigo que aparece en las

fotografías de la familia, discretamente a un lado,

y al que nadie acertó nunca a reconocer.

La muerte, en fin, es esa mancha en el muro

que una tarde hemos mirado, sin saberlo, con un poco

de terror.

Versiones, 1970.

Versions

La mort est cette petite jarre, couverte

de fleurs peintes à la main, qui est dans toutes

les maisons, et sur qui jamais ne s’arrêtent les yeux.

La mort est ce petit animal qui est

passé dans la cour et dont on se remet en se

disant dans une bouffée d’illusion que ce n’est

que le chat de maison, le chat de toujours, le

chat qui est passé et qu’on ne reverra plus.

La mort est cet ami qu’on voit sur les

photos de famille, discrètement marginal, et

que personne n’a jamais réussi à reconnaître.

La mort, enfin, c’est cette tache sur le

mur qu’un soir nous avons regardée, sans le

savoir, avec un soupçon de terreur.

L’obscure splendeur. Edition de la Différence, Orphée. 1996. Traduit par Jean-Marc Pelorson.