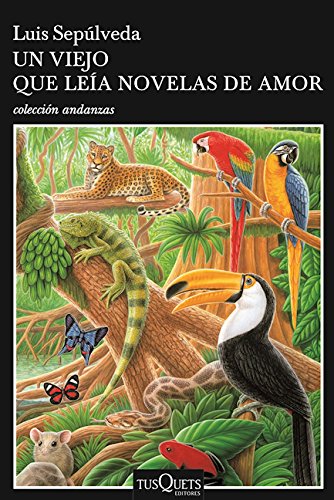

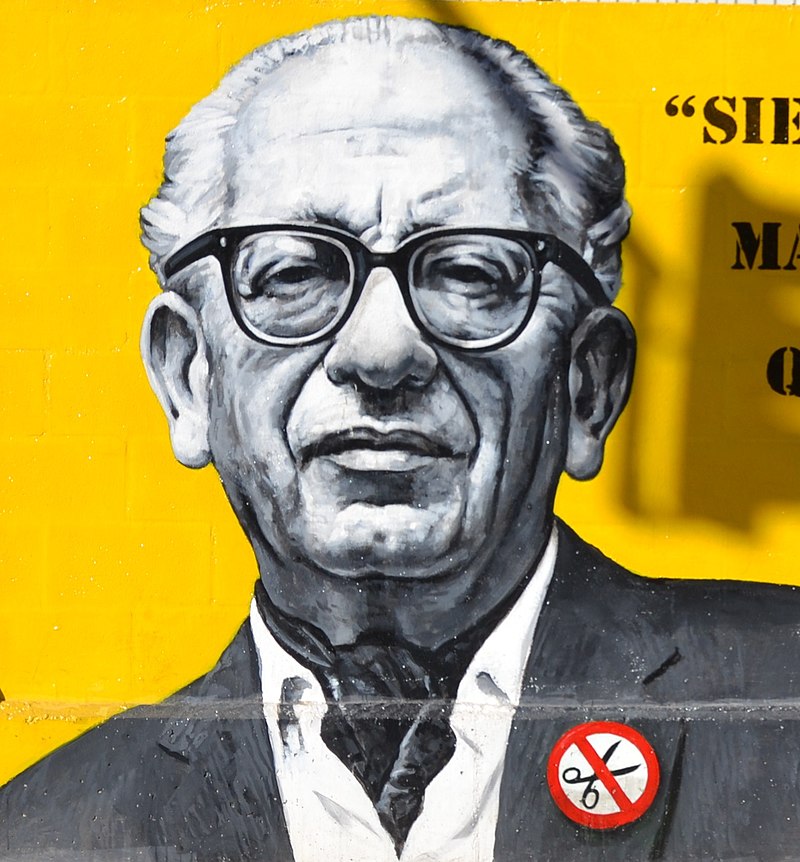

Atteint du Covid-19 et hospitalisé à l’hôpital universitaire central des Asturies à Oviedo depuis le 29 février, l’écrivain chilien Luis Sepúlveda est décédé hier 16 avril, à l’âge de 70 ans. Il est né le 4 octobre 1949 à Ovalle, au nord de Santiago. Militant communiste comme son père, il est emprisonné deux ans et demi pendant la dictature d’Augusto Pinochet. Son roman le plus célèbre était Un viejo que leía novelas de amor, publié en 1992 en français sous le titre Le Vieux qui lisait des romans d’amour (Traduction: François Maspéro) Paris, Métaillé, Collection « Bibliothèque hispano-américaine ». A partir de 1982, il s’installe en Europe et collabore à différents journaux, d’abord en Allemagne et en France . Il s’installe à Gijón (Asturies) en 1996.

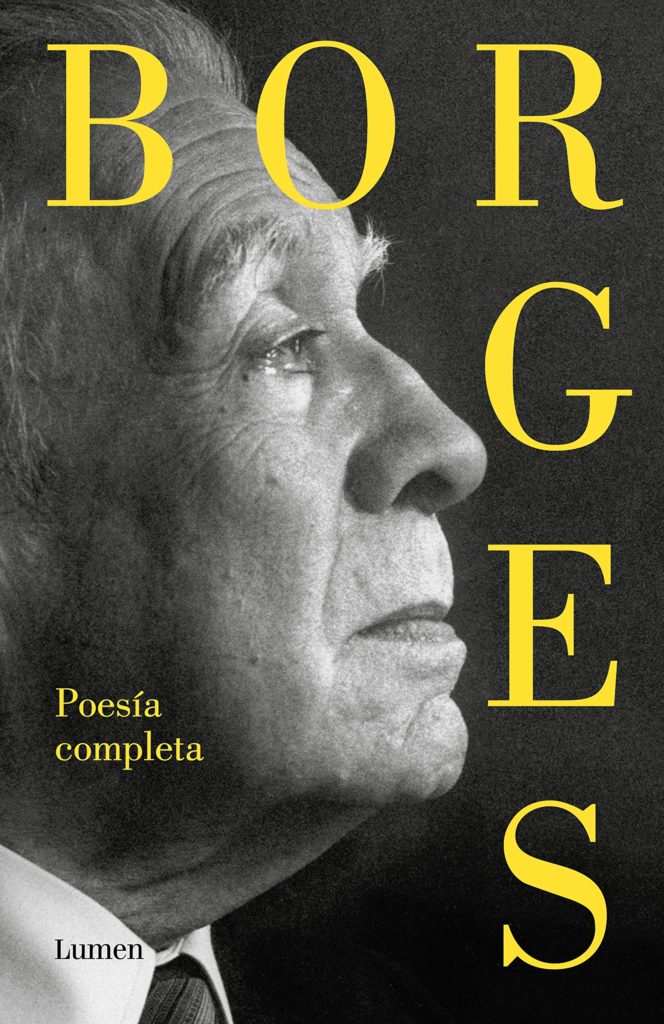

Il évoquait très bien les grands auteurs latinoaméricains como Cortázar ou Borges.

“Par exemple, lorsqu’il évoque Julio Cortázar. A 20 ans, Sepúlveda gagne un prix de poésie au Chili. Ça lui permet d’assister à un colloque où sont venus de grands écrivains latino-américains, dont Cortázar: «J’avais préparé un discours en son hommage. On m’a présenté comme une “jeune promesse de la littérature”. Il s’est approché et m’a dit : “Un conseil, ne te laisse jamais traiter de jeune promesse de la littérature.”» En 1979, Cortázar arrive au Nicaragua, en pleine guerre civile. Sepúlveda travaille pour le journal sandiniste Barricada, que l’autre visite : «Au moment où il entrait, il y a eu une alerte à la bombe. Cortázar m’a dit : “C’est bien toi, la jeune promesse de la littérature ?” Et il a fallu partir pour nous protéger.» Quelques années avant la mort de l’Argentin, il le croise dans un dîner à Paris: «J’espérais enfin pouvoir parler avec lui, mais il y avait trop de monde. Au milieu du repas, je vais pisser. Il entre après moi et, face à l’urinoir, me dit : “Alors, on parle ou non ?” Je suis allé chez lui avec une bouteille de Rémy Martin et une cartouche de Gitanes. On n’a plus cessé de parler.» Cortázar lui donne une préface pour un recueil de nouvelles en disant: «Ça peut être une malédiction pour toi. On risque de dire : “Les nouvelles sont nulles, mais la préface vaut le coup.”»

Luis Sepúlveda, retraite réussie (Philippe Lançon) Libération, 16/04/2020.

https://next.liberation.fr/livres/2017/03/13/luis-sepulveda-retraite-reussie_1555399

MORT DE LUIS SEPÚLVEDA, AUTEUR AU MUSCLE SENTIMENTAL (Philippe Lançon), Libération, 13/03/2017.

Borges y yo (Luis Sepúlveda), 1999.

No recuerdo con precisión cuándo fue, pero eso ya no importa, sin embargo mantengo muy fijo en la memoria un caleidoscopio de imágenes que primero me muestran la ciudad de Colonia, el horrible esperpento gótico del Domm, la célebre catedral, luego un tranvía y en él yo mismo, maldiciendo la humedad y buscando ansiosamente la página de lectura interrumpida en una obra titulada El Libro de los seres imaginarios, para leer por enésima vez la historia del Goofus Bird, aquel ser que en cada lectura me devuelve una imagen de mí mismo y me incluye gustosamente en los bestiarios de Cortázar o de Zötl. Las siguientes imágenes perfilan otro edificio atroz, el de la radio exterior alemana, y enseguida me veo y escucho caminando por sus tétricos pasillos en los que, en las pocas oportunidades que visité la radio, me extravié inexorablemente. De pronto, me enfrento a una invención dantesca, a un artilugio llamado Pater Noster, una suerte de Banda de Moebius que transporta personas de piso en piso. Pater Noster: dos paralelepípedos en el muro, uno sube y el otro baja. En algún piso, yo, con una terrible duda, ¿qué ocurre si subo hasta la última planta y no salto fuera del agujero? ¿Descenderé cabeza abajo en medio de dramáticos esfuerzos para no romperme el cuello? Ahí estoy, frente al artilugio que no cesa de pasar, hacia abajo o hacia arriba, y de improviso, en el hueco móvil, veo pasar la figura inconfundible, serena, casi transparente de Borges.

Corro dos pisos escaleras abajo para llegar antes que el Pater Noster, toco una mano del ilustre ciego y le digo: «Borges, de un paso adelante cuando yo se lo diga». Borges tiene la mano fría y algo sudada. Huele sutilmente a cierta agua de colonia que me retrae a la infancia. No aprieto su mano, pero me convenzo de que sus huesos son frágiles. Bajamos, y entre el piso que dejamos arriba y el que insinua más abajo, Borges dice casi en un susurro: «¿Qué infernal aparato es éste?». No le pregunto cómo entró al Pater Noster. Simplemente lo acompaño a la sala de grabación donde lo esperan con inquietud y nerviosismo. Allí, tampoco digo dónde lo he encontrado, y Borges tampoco menciona el incidente. Al despedirme, Borges alza la cabeza y me veo retratado en sus ojos más aptos para ver los portentos de la imaginación que los frutos de la vanalidad. «¿Cómo se llama?» pregunta, y yo quiero inventar un nombre islandés que sea sinónimo de casualidad, pero repito una vez más el mío, tan fácilmente olvidable por todos los burócratas del mundo.

No volví a verlo nunca más, pero el caleidoscopio ordena sus cristales y finalmente me muestra su tumba en Ginebra, donde he estado solo y en silencio, deseando fervientemente despertar, o sumirme en un sueño del que a veces me siento injustamente arrebatado. Un sueño libre de caleidoscopios, y de su irritante costumbre de deformar el presente.

Centro virtual Cervantes. Borges 100 años.